佛光緣美術館創辦人星雲大師立下四大宗旨之一「以文化弘揚佛法」,多年來致力於佛教與藝術結合,以期提供大眾更多淨化心靈、美化生活的因緣,於是在世界各地廣興美術館、舉辦展覽,積極與民眾互動。1983 ...more

陳天乞1906年出生於福建省泉州府同安縣,本名陳乞,十二歲時拜剪花匠司洪坤福為師,並跟隨其渡海來臺承接廟作工程。大龍峒保安宮是他剪花的起點,到了艋舺龍山寺完工時,十八歲的陳天乞已成為洪坤福重要的...more

盧雲生1913年出生於嘉義,本名盧龍江,號雲生、雲友。從1930年起跟隨林玉山習畫,之後加入春萌畫會,與嘉義地區文人及畫家交流。 盧雲生曾多次入選臺展、府展,十九歲時就以作品〈佛果〉入選第6回臺展,...more

吳承硯1921年出生於江蘇省江陰縣,父親吳蘊瑞是中國現代體育教育的重要開拓者。吳承硯承襲家學,進入南京中央大學體育系,卻意外扭傷了腳而轉入藝術系就讀。在學期間,師承徐悲鴻、呂斯百、李劍晨等名師,...more

鄭瓊娟1931年出生於新竹,父親是臺灣第一代西醫。1952年她進入臺灣省立師範學院藝術系就讀,1956畢業當年即入選省展,隔年參加「五月畫會」之首展,同年遠嫁日本定居。雖然旅日生活不如她所預期的一帆風順...more

陳壽彝1934年出生於臺南,成長於廟宇彩繪世家,父親陳玉峰是日治時期臺南廟宇的彩繪名家,表兄蔡草如野是廟宇彩繪名匠,同時也是傑出的膠彩兼水墨畫家。陳壽彝從少年起即跟隨父親到各地從事廟宇彩繪,奠下...more

顧福生1935年出生於上海,父親顧祝同是中華民國陸軍一級上將。起初他師從書畫名家黃君璧學畫,但因偏好西畫,轉至朱德群門下。1954年考入臺灣省立師範大學藝術系。受西方現代主義的影響,畢業之後加入「五...more

李元亨1936年出生於臺灣彰化縣鹿港鎮,1955年考取臺灣省立師範大學藝術系,並以雕塑第一名、水彩畫第二名的優異成績畢業,其後,他多次在全省美展及全省教師美展中取得佳績。1966年李元亨前往法國,就讀於...more

倪朝龍1940年出生於臺中,是戰後臺灣專業教育培育的第一代畫家。1957年考入臺灣省立臺北師範學校藝術科,在周瑛老師引領下進入版畫世界。畢業之後,倪朝龍返鄉服務,並開始推動兒童美術教育。1989年他前往...more

李重重1942年出生於安徽屯溪,1947年全家跟隨父親李金玉來臺。李金玉出身於北平京華藝術學院,因此李重重從小便在父親指導下,學習寫字、畫畫。1961年進入北投復興崗政工幹校美術系就讀,受到林克恭老師的...more

陳世明1948年出生於彰化縣溪州鄉,少年時期的他即一心想學畫,在一次臺糖員工的美展中,他被圖畫中的光影變化所吸引,從此開始專研繪畫與光影的關係。中學時期,他學習素描、水彩,甚至到臺北參加救國團「...more

孫淳美教授為陳澄波文化基金會發起的「名單之後」寫作計畫著文〈「地方色彩」作為一種異國情調:藤島武二眼中的台灣〉,她選擇寫作較重要、直接影響臺灣藝術家卻未獲得太多關注的日本評審,並將此文作為之...more

劉墉的雙親於戰亂時從大陸來台,他在台灣出生後自幼體弱,之後家中屢遭變故,久經世事無常、人情冷暖,讓他從小就具備了纖細多感的藝術氣質,加上在幾種不同文化薰陶下成長,這些經歷都成為他日後創作的重...more

本書作者徐沛津的思維比較跳 tone,除了畫,會另以「詩」、「詞」入畫。而說明的「文字」亦試圖以「圖像」方式呈現,再配合畫的意涵讓文字與畫之間相互「對話」,進而再創作出另一幅「畫」! 受建築影響...more

《品味革命:跨世紀的藝術省思》共分為上、中、下及後篇。「上篇:人物篇」集結作者對單一藝術家之評析與當代藝文觀點;「中篇:審美篇」則開展評論影響現當代藝術之藝術運動、思潮、市場動態等變化;「下...more

本書作者溫明友研究中國水墨畫頗有心得,他試圖一一評介傅抱石、黃賓虹、黃胄、李可染、林風眠、潘天壽、齊白石、吳昌碩、徐悲鴻、張大千等著名畫家的生平與藝術理念,並搭配個人精選的多幅彩色圖版,可謂...more

倪又安身兼藝術家、策展人、研究者等多重角色,本書為作者這七、八年來研究與書寫勞動的部分整理,書中收錄的文章主要來自三個大面向:一是策畫展覽的手記,二是因各種機緣或邀稿所寫的藝術評論,另外則是...more

康木祥自十三歲開始學習雕刻,他從創作傳統木雕出發,歷時三十年成了一位技藝純熟的雕刻家。本書描述康木祥2002年受邀在臺灣龜山島獨居創作的時期,這段經歷成為他創作的獨特養分,並於2012年開始使用鋼索...more

在西洋藝術史中,贊助家(Patron)的出現在中世紀,當時西方教會開始委託藝術家設計與興建教堂。此後,贊助家從教會延伸到地方商業家族和王公貴族,他們的角色從單純委託藝術家創作、收藏藝術品到進一步成立...more

國立台灣美術館於2023年舉行「臺灣近現代雕塑的黎明」學術研討會,與會的國內外學者們以此學術研討會為基礎進行書寫,以專文呈現近期對於20世紀初期臺灣雕塑藝術之學術研究觀點,從不同的面向研析該時期臺...more

薄茵萍自稱有一雙工匠的手,在不同媒材與表現形式之間,承續著現代主義精神,「人」是她始終關切的永恆主題。她早期以超現實主義手法創作油畫,企圖展現一種哲學思辯的衝擊力量;移居紐約後,她在1980年代...more

從藝術史的脈絡來看,中國的傳統藝術雖然有著明顯的抽象部分,但遠沒有走到純抽象的地步,更多是處於似與不似之間,而中國抽象藝術的出現與發展主要受到西方的啟發。藝術家洪耀的成功之處在於他在吸收了西...more

2024年適逢長流美術館五十週年慶,館長黃承志先生為增進館務的公益性與公共性,並在藝術學領域有更深層的發展,特邀請美術學者在長流機構營運歷程中發表有關學理與創作美學的深切理解,透過諸位名家的研究...more

2024年適逢長流美術館五十週年慶,館長黃承志先生為增進館務的公益性與公共性,並在藝術學領域有更深層的發展,特邀請美術學者在長流機構營運歷程中發表有關學理與創作美學的深切理解,透過諸位名家的研究...more

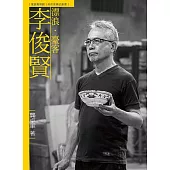

李俊賢1957年出生於臺南麻豆,成長於高雄。1979年畢業於國立臺灣師範大學美術系,1986年赴紐約留學,取得紐約市立大學藝術碩士學位。紐約的多元族群經驗,讓他意識到臺灣文化的獨特和豐富性。 返國後,...more

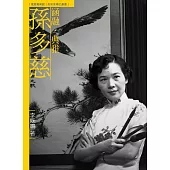

孫多慈1913年出生於安徽壽縣,1935年南京中央大學藝術系畢業,同一年,由中華書局出版《孫多慈描集》。其後,她輾轉避難,任教於浙江省立臨時聯合中學。三十歲時與許紹棣結婚,婚後居住於浙江景寧。1945年...more

黃鷗波本名黃寬和,1917年出生於嘉義。受到當時嘉義藝壇活躍氣氛的影響,1937年前往日本,進入東京川端畫學校日本畫科學畫。婚後接到殖民政府的徵調,前往中國揚州擔任通譯官,直到大戰結束之後返台。 ...more

陳道明1931年出生於山東濟南,中日戰爭爆發後遷往四川成都避難,借住於寺廟內兩年,因此廟宇和古佛的斑駁質感,成為他日後創作的靈感。1949年陳道明跟隨家人移居臺灣,就讀臺灣省立臺北師範學校藝術科,並...more

倪再沁1955年出生於台北縣中和市,在父親談讀書、母親教導做人的傳統家教下,養成了待人處事的基本底蘊,加上自身聰穎、好學,頑強、靈活的性格,造就了日後台灣藝壇上頭角崢嶸的藝術鬼才。 從1984至199...more

韓湘寧1939年出生於四川重慶,為了躲避戰亂而隨家人輾轉遷徙,最終轉赴臺灣。他自幼極具藝術天分,1958年進入臺灣省立師範學院三年制藝術專修科就讀,養成學院派的嚴謹寫實,以及印象派畫風的扎實基礎,畢...more

潘元石1936年出生於臺南安定庄,自幼舉家遷居臺南市區,深受府城文化滋養。1953年考入省立臺南師範學校藝術師範科就讀,亦曾前往張常華的畫室學習。他在畢業後擔任臺南啟聰學校美術教師,1969年因其特殊教...more

江明賢1942年出生於臺中,來自一個樸實山區的家庭,年少時曾受葉火城老師的美術啟蒙。1964年考進臺灣省立師範大學藝術系,接受頂尖水墨畫大師們的教導,以第一名的成績畢業。 1973年江明賢負笈西班牙,...more

蘇憲法1948年出生於嘉義布袋,天光水色的故鄉景色,孕育出他對色彩高度的敏銳感。就讀嘉義師範的期間,奠定炭筆素描的磨練及水彩技法的基礎。1970年考入國立師範大學美術系,又培養出水墨和西畫方面的美學...more

陳幸婉1951年出生於台中,其父親是台灣著名的前輩雕塑家陳夏雨,因此從小親近藝術、喜愛繪畫。1972年畢業於國立台灣藝術專科學校美術科西畫組。 陳幸婉在三十歲前後辭去教職工作,改以教導兒童美術為業...more

拍照 壓縮現實的世界——是科技 解壓縮影像的意涵——是文化 糾合可見和不可見——是哲學也是藝術 ——游本寬(2019) 攝影是游本寬的眼、口、心,相機是他的手。他的藝術創作來自影像,沒有脫離影像,但超...more

本書的重點在於「創作與跨文化、多媒材技法」,創作就是表現創意,創意來自於想像力,而豐富的想像力得之於廣博閱讀;跨文化就是越界游離,對固有疆界的懷疑。希望藉由不斷越界保持清醒的批判距離,認識到...more

《點燈傳藝—戰後至解嚴期間(1945-1987)帶領風潮臺灣美術家》出版系列,主旨乃在透過訪談18位戰後在世、重要的臺灣美術家,回溯其一生的創作歷程,並探索其視覺藝術與時代、社會、文化演變之間的脈絡關係。...more

《點燈傳藝—戰後至解嚴期間(1945-1987)帶領風潮臺灣美術家》出版系列,主旨乃在透過訪談18位戰後在世、重要的臺灣美術家,回溯其一生的創作歷程,並探索其視覺藝術與時代、社會、文化演變之間的脈絡關係。...more

二次世界大戰末期至國民政府遷臺之初,李石樵曾短暫移居臺中,透過同窗暨摯友葉火城的機緣,共同指導了「豐原班」,其成員包含張炳南、林天從、張耀熙、詹益秀、 曾維智、劉國東、陳石連等人,進而帶動了...more

抽象藝術的成立是20世紀重大的文明成就之一,人類第一次可以完全脫離外界物象的模仿,純粹就點、線、面,形、色、質感的思考,進行呼應「內在真實」的創作行為,無非是人類心靈高度自信、自由的表現。 ...more

我的生命一無所有,我只是一個畫家。 對於我的作品,我認為無需賦予任何解釋, 當觀賞我的作品時,應清楚我所要表達的…… 只是一個簡單的概念。——常玉名言 自21世紀以來,畫家常玉在世界畫壇上引...more

魏蔚自詡為藝術的傳信使,她曾擔任佳士得亞洲區主席/總裁,現為厲蔚閣亞洲(LGDR & Wei)聯合創始人暨主席,並遍覽了歐美頂級的藝術博物館,如芝加哥藝術博物館、紐約現代藝術博物館、華盛頓國立美術館、波...more

美術館承擔公共責任、歷史責任與社會責任,也承擔面對藝術家和社會大眾的責任,因此美術館不只負責典藏與展覽,也負責研究與教育。《美術館的覺醒》一書收錄廖仁義針對美術館、美術史與美術史公共教育而發...more

梵谷是天才,是狂徒,也是悲劇的主角。他的畫作在生前備嘗寂寞,終其一生僅僅賣出一幅油畫和兩張素描,死後卻在繪畫市場上屢創天文數字的高價,其中緣由耐人尋味。 無論擷取梵谷生涯中任何一個斷面,都...more

1901年,林草在台中創立史上第一家由台灣人開辦的寫真館——林寫真館,他身兼日治時期台中廳、彰化廳、南投廳官署寫真差使;1912年7月,第五任台灣總督佐久間左馬太前往南投廳霧社等地視察,林草為隨軍寫真...more

劉碧旭以美學與藝術研究方法做為裝備,投入佛羅倫斯文藝復興時期美術經典的研究。 為了這項研究工作,她首先收集這一時期重要藝術家的文獻與作品材料,並建立時間的順序、規劃行腳的路線,然後多次親自...more

佛教有如此多的造像,根柢緣於它無量世界、無量眾生的宇宙觀;其間既映現著生命因修行而達致的不同境界,亦使有心者觀之,能「有為者亦若是」。 正如此,談境界映現,固舉「相由心生」,說生命修行,就...more

黃海鳴的藝術評論實踐始於巴黎求學期間的理論研究,他回國正逢解嚴後的台灣,當時藝術生態裡什麼都可以、什麼都被尊重,他也書寫了大量評論,或更貼切地說是觀察與內部結構分析。在他初寫藝評之時,台灣藝...more

1990年代是台灣藝術市場與經濟市場蓬勃發展的重要歷史時期,台北忠孝東路上的阿波羅大廈同時間聚集了 40多家畫廊,人潮川流不息。當時台灣的藝術市場尚未有健全的制度,因此在幾位藝術界的前輩努力下,經...more

歷史悠久的「臺灣美術展覽會」簡稱為「臺展」,始於1927年日治時期,開創臺灣大型美術展覽會之先例,並在1938年改制為「臺灣總督府美術展覽會」,簡稱「府展」。藝術史學者對臺府展的研究書寫模式,經歷了...more

1980年代歸國的旅外及留學藝術家帶回的觀念,形成臺灣抽象藝術和前衛概念的前端(前沿),促使臺灣現代藝術思潮走向自由奔放的創作及美學意識。 《前沿與邊緣:1980年代臺灣藝術當代性探討》收錄八篇國內...more

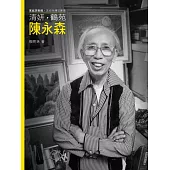

陳永森1913年出生於臺南市永樂街,幼時父母雙亡,促使他養成獨立剛強的性格。之後考入臺南私立長老教中學,受到留日返臺美術老師廖繼春的啟發,並跟隨膠彩畫家黃靜山學藝。1933年遠赴日本進修,考入日本美...more

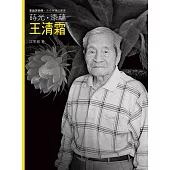

王清霜1922年出生於臺中州豐原郡。從小和機械接觸的經驗,萌生了對工藝喜愛的初心。1937年考上「私立臺中工藝專修學校」,畢業後前往日本東京美術學校進修,經山中公的介紹,進入河面冬山的「體漆工坊」,...more

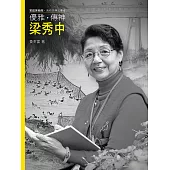

梁秀中1934年出生於南京,自幼承習「梁氏三傑」的中西繪畫家學,奠基了寫生的素描功底。1948年梁家因戰火遷臺,顛沛流離的成長環境,讓她培養出對人事物的敏銳觀察與感受力,也淬鍊出強大的抗壓性,對於日...more

陳正雄1935年出生於臺北的優渥家庭,從小母親培養他對「美」的喜愛。建中畢業之後,進入臺灣省立法商學院就讀,因為熱愛美術,早年即跟隨前輩畫家李石樵、金潤作等研習繪畫,並在全省美展、臺陽美展連續獲...more

林智信1936年出生於臺南歸仁鄉紅瓦厝聚落,祖父為當地知名道士,擅長糊紙厝及年畫等技藝,使他從小就沉浸在豐富的民間藝術氛圍中。田野與巷弄間的回憶,成為日後創作的靈感。 林智信畢業於臺南師範學校...more

簡嘉助1938年出生在雲林縣的農村家庭,父母早逝,受兄長和養父的撫養長大,從小養成刻苦耐勞的個性,但很早即顯露出對藝術的天分。 在臺中師範求學的期間,簡嘉助有幸遇到林之助、張錫卿、呂佛庭等師長...more

鐘俊雄1939年出生於臺中市,自幼成績優異,原可進入臺大醫學院就讀,卻因堅持對文學、藝術的熱愛,轉學多校後,於輔仁大學英語系畢業。 1957年,他拜入「臺灣現代繪畫導師」李仲生門下,秉持著「世界觀...more

蕭麗虹1946年出生於香港,自小在中英文化交融的教育中成長,養成對文化抱持多元、開放、包容的態度。因父母親喜歡收藏古董,從小她也對藝術充滿熱愛,卻因華人社會的傳統教育體制認為藝術創作奠基於天分和...more

1948年,黃銘哲出生於宜蘭平原的農家,對耕作不感興趣的他,卻對廟宇中的民俗藝術充滿興趣,成為最初的藝術啟蒙。身為臺灣戰後第一代的藝術家,黃銘哲前期的創作歷程,從宜蘭來到了臺北,之後再遠赴英美,...more

謝棟樑1949年出生於臺中縣霧峰,因從小吃素,導致身體瘦弱而造成自卑,後來從圖畫和書法的優秀表現中找到自信,開始對藝術有了憧憬。1968年考進國立藝專,因緣際會進入了雕塑科,從此走上雕塑之路,二年級...more

本書為藝術史學家蕭瓊瑞描寫楊嚴囊一生藝術成就與作品脈絡的探究。 創作,看書,運動,是楊嚴囊退休後的生活,創作的題材是生活中所思所見所聞。生活與創作,自然的、有紀律的融入生命裡。檢視創作過程...more

《游藝.逸遊:日本名畫家の世界》從率先登場的土佐光吉及其源氏繪樣式的討論,入門大和繪自10世紀平安時代國風文化至16世紀下半葉桃山時代「破格之美」的發展,進而探討秉持粉本主義的狩野派在桃山時代至...more

《游藝.逸遊:日本名畫家の世界》從率先登場的土佐光吉及其源氏繪樣式的討論,入門大和繪自10世紀平安時代國風文化至16世紀下半葉桃山時代「破格之美」的發展,進而探討秉持粉本主義的狩野派在桃山時代至...more

溥儒,字心畬,號西山逸士,堂號為寒玉堂等。清恭親王後裔,亦即清舊王孫。清光緒廿二年(一八九六年)出生,民國五十二年(一九六三年)卒於臺北。自小聰穎好學,從四書五經開始,醉心於十三經以及中國文學、...more

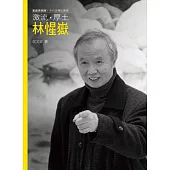

林惺嶽出生於臺中,畢業自臺灣省立師範大學藝術系,1975年赴西班牙畫遊,1982年起在國立臺北藝術大學美術學系任教,直至2004年退休。這位年過八十的畫家,除了長期進行繪畫創作,更致力於本土文化的紮根,...more

陳庭詩生於1913年,來自福建書香望族,童年時爬樹摔落而失聰,生命的轉折卻為他開啟了廣袤的藝術天地。已故故宮研究員楚戈稱他為藝術上的「國寶」。 他立基於傳統的詩書畫印,又受徐悲鴻影響,汲取西畫...more

蕭耀(1956-2019)是戰後台灣藝術產業界的傳奇人物,也是台灣藝術博覽會歷史上的一個標竿人物,在他擔任中華民國藝術畫廊協會理事長的2007到2008的兩年間,為畫廊協會奠定了許多影響深遠的基礎。 而蕭耀...more

水墨畫藝術美學與價值是項文化經驗的傳承,它是知識的、情思的、也是心靈的反映,超越時空的信仰與人性神靈更是作為中華文明的亮光,引導大眾前進,有如「天有四時之氣、神亦如之」的作用。水墨畫有價值才...more

侯翠杏1949年出生於臺灣嘉義市,她是企業家、慈善家侯政廷(1924-1990)的長女。從小學習音樂、舞蹈,並表現出對造形與色彩的興趣,在圖畫上顯露才華與天分。1968年進入文化大學就讀時,開始創作。進入臺灣...more

本書為博物館系列叢書之一,以宏觀的論點討論博物館與公共政策。編纂的架構以政策循環模式為主,包含:議程設定、政策的形成、政策施行及政策評估。從政策的哲學、政策的形成開始探究;再來討論政策的制定...more

「何謂友善平權?」當我們提及博物館如何推動友善平權時,經常聯想到提供給身心障礙朋友們的各項服務。然而,本書從更寬廣的角度,以「多元文化與博物館」及「無障礙博物館」兩大主題,共十篇的主題論文,...more

本書集結關注博物館策展議題的實務工作者、專家,與學者,探索當代博物館策展的視角,試圖理解 策展中的意義創造,與策展意圖、機構定位與策略,和觀眾社群溝通之間的多方關聯。全書分成兩大 部分,第一部...more

本書收錄了量化、質化與混合研究法等不同研究取徑的文章,針對 觀眾研究策略,提供讀者在進行研究時的參考。本書依序涵蓋量化的非觀眾研究,與參觀民眾的動機、 資訊搜尋、參觀前後評量、參觀行為、參觀後...more

本專書邀請文化部及教育部轄下博物館專業人員及國內學者專家,共同探討博物館數位轉型到智慧創新議題,範圍廣納數位典藏與加值內容建構、數位資源全民近用與開放、融合線上與線下數位策展策略、新型態創新...more

博物館管理歷經數十年發展成為博物館學的專業之一。當代博物館管理的經緯阡陌縱橫,從人力管理、 財務管理、藏品管理、資訊管理與行銷管理等基本面向出發,不但要反映時代的需求、也要兼顧組織的永續發展...more

藝術家侯翠杏從小在雙親營造的有序和充滿美感的氛圍中成長,在求學時期苦心修習美術系課程,並曾接受顏雲連、楊英風等名師的教導。畢業後她仍戮力於藝術創作,多年來接連在上海美術館、國立歷史博物館、鳳...more

藝術家趙明強在陽明七星山花谷中生活近十餘年,平時以讀書、作畫、栽花、冥想為樂,過著天光雲影共徘徊的閑散日子,他的攝影作品也流露著那份安靜卻透著光、時間緩慢流淌的悠遠痕跡,集結成這本雅緻閑靜、...more

本書收錄蔡莉莉近年來發表於報紙副刊的六十五篇散文,生活化的書寫配以精緻的插圖,回望記憶中令人流連與珍視的浮光掠影。她的文章在柔和低沉的抒情中,如大提琴慢板抒情;在撫昔懷舊的主要基調中,闡述人...more

本書集結了陳澄波於1924至1947年間所繪製的油畫,包含部分僅存黑白圖版的作品,合計約近300餘幅畫作。這些珍貴的繪畫富含濃郁活潑的色彩,充分展現臺灣林木蓊鬱、地貌豐美、人群和善的特色。另採用X光檢測...more

《陳澄波全集第十卷.相關研究及史料》內容以收錄「展覽資料」為主軸,具有兩項特殊意義:一、以「陳澄波作品的公眾展示紀錄」為角度編撰的專書;二、以「展覽史」的角度來理解陳澄波,透過跨越臺灣不同時...more

《陳澄波全集第十一卷.文稿、筆記》主要收錄三部分:(一)筆記:包括陳澄波所抄錄的《作文集帳》以及就讀日本東京美術學校時的「哲學筆記」,其中前者是他自大正四年一月元旦起抄錄的許多作家的日文文章;(...more

劉耕谷是日治時期台灣著名的膠彩畫家,他的畫作在主題上跳脫了當時流行的鄉土情懷,加入了中國古老神話、山水、佛像、文學等豐富的元素,在膠彩畫的領域開創出獨樹一幟的風格。 《臺灣美術全集39.劉耕...more

本卷資料來源主要為陳澄波家屬收集之報導、雜誌、期刊與書籍,選錄陳澄波逝世後至2014年間相關的論評文章,以及2015-2017年間與陳澄波百二誕辰東亞巡迴展相關之文章,並以目錄呈現。論評文章共分成十個年...more

年譜是以編年的形式記述個人的生平事蹟,透過閱讀年譜,觀者可以在不同的時空中與其相遇,領略此人一生的學經歷、行誼、人際關係、生平活動、行事風格等。若要認識陳澄波,綜覽其畢生的年譜自然是最清楚且...more

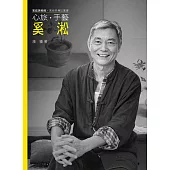

奚淞1947年出生於動盪的上海,隔年隨親人抵達臺灣,往後畢業於國立臺灣藝術專科學校美術科。早年醉心於存在主義思潮,與黃永松、姚孟嘉一起創辦UP畫會,摸索前衛藝術走向,並從事實驗電影,展現出跨域能力...more

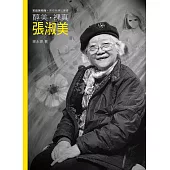

張淑美1938年出生於臺北,年幼時曾向舞蹈家李淑芬學習芭蕾舞,為日後創作人體畫與人物群像繪畫,奠基了良好的基礎。就讀臺北師範學校期間,在周瑛的指導下,努力練習素描和水彩,連續兩年在全國女青年美展...more

林惺嶽1939年出生於臺中,為留日雕塑家林坤明的遺腹子。六歲時母親因感染瘧疾去世,曾先後被二伯父、大伯父收養;後因大伯父經商失敗,為免拖累,他毅然提出願意去孤兒院。童年坎坷的他或許是遺傳了父親的...more

李轂摩本名李國謨,1941年出生於南投縣草屯鎮的農耕之家,童年時光於家中幫忙放牧,養成對自然景色觀察細膩的習慣,山村水秀的農村風光是他日後的創作取材之源。1956年初中畢業後,因鍾情國畫,由父親資助...more

李小鏡1945年出生於四川重慶, 四歲時隨家人來臺,從此成長於臺灣眷村,落地生根,成為名副其實「外省第二代」。於1964年進入中國文化學院美術系就讀,主修西畫,大四期間在「光啟社」學習動畫,奠定往後...more

高一峰1915年出生於山西省徐溝縣,幼年時即好繪畫,有「小畫家」的美譽,成成中學就讀期間美術成績斐然。後進入京華藝專就讀,在學期間揣摩齊白石繪畫筆法,奠定日後創作主調。1943年與張素蓉女士成婚,婚...more

文霽1924年出生於河北省東明縣書香世家,從小受到飽讀詩書的秀才祖父及擅長女紅的祖母影響,因而喜歡書寫與塗鴉。然青年時期卻因戰爭爆發必須離鄉背井,成為流亡學生。雖須在數度更換的學校中學習,但文霽...more

施翠峰1925年出生於彰化鹿港,畢業於臺灣省立師範學院藝術學系第一屆,也是臺灣戰後第一批美術大學生。早年接受日文教育,之後成功跨越到中文寫作,並翻譯多部世界文學名著。 於1955年被延聘回時已升格...more

邱亞才1949年出生於宜蘭,童年的生活坎坷,求學的過程也不順遂。退伍之後透過閱讀莎士比亞與杜斯妥也夫斯基等文學經典培養了藝術家的胸襟,開始忘情於畫畫與寫作,並於1977年到美國新聞處申請個展,獲得展...more

賴純純1953年出生於臺北,開明的父母從小就讓她有自主的空間,中學時期因美術方面的突出表現,再加上父親的鼓勵,之後考入中國文化大學美術系就讀。就讀期間,廖繼春老師在繪畫色彩上的觀念及掌握,讓賴純...more

黃玉成生於宜蘭縣蘇澳鎮農家,父親為第一代墾民,孩提時代的成長經驗對其日後的創作核心影響深遠,廟宇門神、牆堵浮雕和屋脊剪黏等都是觸發他初識藝術的民間故事圖像。他在初中時逐漸展現出繪畫能力,1967...more

《紅樓夢》一書假中有真,真中有假;然全書出現「茶」字共四二九次,並非幻境而是實境。賈母愛喝老君眉引來產地趨附;妙玉將梅花雪水放入鬼臉青甕五年,滋味更好?林黛玉分享給賈寶玉的龍井茶,仍是中國十...more

臺中師範學校創校於1899年,百餘年來隨著政治易幟和政府政策而幾經更迭,由師範改師專、再成師院,由省立改隸國立,最後即為今日之國立臺中教育大學。1946年,省立臺中師範成立美術師範科,創臺灣高教設美...more

陳輝東於1938年2月出生在日治時期的臺灣古都,兒時對戰亂避難的記憶與印象,對他往後受邀作畫時的「臨場感」表現是有幫助的。陳輝東的繪畫養成教育可以說是完全自學成才,面對著前衛藝術思潮洶湧澎湃的時...more