前言

站在原點看世界

二○○八年,世界開始變了。

不是地球停止轉動,而是有點轉得太快,讓人們眼花撩亂,眼前的世界快變得我們都不認識了。

於是人們開始焦慮,也開始惶恐:到底我們該如何面對一個嶄新的世界?該如何作全新的布局?要回答這個問題,我們必須先理清頭緒,回頭想想,原來的世界是什麼樣子,這樣才能為新的世界勾勒出一個輪廓。

原來我們所熟悉的世界,從「二次世界大戰結束、冷戰開始」一路看下來(二戰之前的世界,相信熟悉的人也愈來愈少了),就是東、西兩大陣營:西方的民主陣營,以及東方的蘇聯與共產陣營。這就是所謂的兩極體系。

在這裡先介紹一下所謂「東」與「西」的概念。

西方人所謂的「東方」,是從歐洲往東看,有近東、中東,再遠一點就是我們這裡遠東。但如果以東方作為張望世界的起點,那就是往西看,剛好反過來,中東地區就成為亞西(亞洲西部)。過去稱共產陣營為東方陣營,就是由西歐往東歐看所得到的圖像。

如果採用北京的看法,因為中蘇共分裂,所以世界有三塊:西方的資本主義世界、蘇聯為首的社會主義世界,以及北京認為中國可以出面領導的亞、非、拉「第三世界」。但即便是三個世界,還是只有美國和蘇聯兩個超強,亦即國際體系結構上的兩個「極」。其他國家都或鬆或緊地,圍繞著這兩個極運行。

東西對抗、南北對話的舊世界

美、蘇兩個超強在劍拔弩張之餘,仍有一些不成文的遊戲規則,也就是都容許對方有勢力範圍:東歐是蘇聯的勢力範圍,加勒比海則是美國的後院,甚至整個美洲,都被認為是美國的地盤。所以過去儘管東歐反蘇聯反得再兇,一九五六年的匈牙利抗暴也好,一九六八年的布拉格之春也好,一九八一年波蘭共黨的宣布戒嚴也好,西方國家都只在外面搖旗吶喊,但都沒有派兵馳援。因為大家知道,遊戲規則一旦破壞,世界秩序將因此崩解。

美洲也是一樣。美國對其勢力範圍內出現共產政權的容忍極限,就到古巴為止。容忍古巴是因為美國剷除不了卡斯楚,但除了古巴之外,任何一個美洲國家左派想要當權,智利也好,尼加拉瓜也好、格瑞那達也好,門兒都沒有。美國明的暗的都會設法把它拉下來。蘇聯對此也只有乾瞪眼,因為這就是遊戲規則。 至於沒被劃進勢力範圍的地區就是灰色地帶,有機會雙方就各憑本事,設法擴大自己的影響力了。

如果不從政治外交,而從經濟角度來看,順著赤道攔腰一劃,地球就可分成南北兩塊。赤道以北的國家多半都是比較富裕的已開發國家,所以就被稱為「北方國家」。赤道以南的國家多半都是比較窮的開發中國家,所以又稱為「南方國家」。南方國家認為,國際經濟秩序,包括各種經濟組織與遊戲規則,多為北方國家所壟斷把持,所以要求南北對話,重建國際經濟秩序。南方國家自己也想過要加強彼此的合作,不要老是仰賴北方鼻息,因此才有人提出「南南合作」的說法。

所以過去的國際政治結構,是「東西對抗」和「南北對話」交織而成。而由於美國在「西方」和「北方」都是最強大的國家,自然也成為非共國家的共主。美國維持國際秩序的方式,是在各地區找一個區域合作伙伴,與他們保持緊密關係,然後讓這些區域國家像土地城隍一樣,負責照顧好當地的秩序。比如過去伊朗發生革命之前,美國在中東地區找的就是伊朗,亞太地區找的是日本,南美找的是巴西等等。

在美、蘇兩強對抗時期,雖然沒有直接發生衝突,但雙方盟國發動的區域戰爭倒是屢見不鮮。越戰就是最典型的例子。越戰時,北越背後的支持者是蘇聯和中共,南越背後的支持者是美國,所以才有人稱這場戰爭是「代理人戰爭」:由南越和北越分別代理美國和蘇聯對抗。西方曾有漫畫家用偶戲來描述越戰:美國手上套的戲偶是越南,蘇聯手上套的是北越,然後在那兒很起勁地比劃。

所以在那段時期,要了解國際局勢很簡單,什麼事都只要把「美蘇對抗」的大框架往上一套,大概就可看出一些端倪,而且八九不離十。這就是我們所熟悉的世界。二次大戰之後的四、五十年間,世界的局勢大概就是這樣。很安定、很單純,也讓人很放心,因為我們大致上都看得懂周遭發生的事,也大概都知道該怎麼因應。

兩極結構的崩毀

可是從一九九○年代起,世界開始發生改變,而且是在二十年內歷經三大巨變,讓人目不暇給。

第一個巨變是蘇聯的瓦解。

誰也沒想到,東歐的共黨政府會一個個垮台,像骨牌一樣,最後倒向蘇聯,然後連蘇聯都解散了,各加盟共和國紛紛獨立。於是兩極體系一下子變成了美國的單極!

曾有美國媒體畫了一幅漫畫:一位天文學家透過望遠鏡,觀察星星觀察了幾十年。有一天,一名工人拿了抹布和梯子,爬上去把望遠鏡另一端玻璃上的汙點擦乾淨,老科學家頓時發現他看了多少年的「星星」居然被擦掉了,頹然坐下,悵然若失。那位科學家就是美國,而被擦掉的星星就是美國的敵人蘇聯。

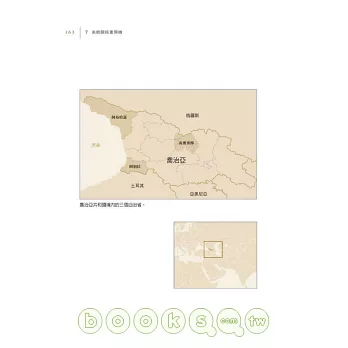

失去了敵人,連帶改變了過去的遊戲規則。既然蘇聯都瓦解了,哪裡還有尊重勢力範圍的遊戲規則?於是東歐也好,中亞也好,高加索也好,那些過去被視為蘇聯勢力範圍的地方,一下子被釋放出來,成為各股勢力競相角逐的地盤。當地國家本身也對新獲得的外交天空雀躍不已,於是這些舊蘇聯的勢力範圍,就變成充滿外交活力的地方。

除了這些外交的新戰場,許多舊的地區衝突也像雨後春筍一般,重新冒了出來。在美蘇衝突作為國際政治主軸的時期,許多地區性的衝突都被壓抑下去。由於美蘇衝突影響著全球政治,因此也吸引了世人絕大部分的關注,與絕大部分的資源。一旦蘇聯瓦解、冷戰結束,這個大衝突一下子被搬開,就好像杯子的蓋子一下被掀開一樣,大家先是一怔,停了半晌,然後先前被壓在下面的衝突便爭先恐後又冒出來,爭相吸引國際的關注。

巴爾幹半島就是這樣。早在第一次世界大戰之前,巴爾幹就是世界的火藥庫。二戰結束之後,巴爾幹半島的民族衝突並不是突然消失,而是被更大的對抗給壓下去了。當美蘇對抗結束,這些衝突就又冒出來,好似在說:現在該輪到關心一下我們的問題了吧?

民族衝突的能量,掙脫了過去束縛他們的國家疆界,於是南斯拉夫崩解了,六個共和國獨立了,更引爆一連串被稱為「種族清洗」的獨立與鎮壓的戰爭。國際社會起初不知如何面對這個嶄新的情勢。是該承認他們獨立,還是阻止他們獨立呢?所以稱呼這些戰爭的名稱也一直在變,一開始稱其為「南斯拉夫內戰」,後來發現獨立之勢無法阻擋,遂改而接受事實,稱其為「巴爾幹戰爭」。

民族衝突的衝撞能量逐漸歸於平靜,像塵埃落定一樣,慢、慢、慢、慢,落下來形成新的疆界,新的「現狀」。這就是巴爾幹的新秩序。但是這個過程還沒完,塞爾維亞內部的柯索沃自治省,到底要不要承認她獨立,至今還困擾著國際社會。

恐怖主義與反恐戰爭

第二個巨變是九一一。

九一一恐怖攻擊,是誰也想不到的巨變。美國有人在怪中情局,認為中情局曾接到密報,說恐怖組織會攻擊紐約世貿大樓,結果卻沒把它當一回事。其實我們將心比心,誰接到密報說「恐怖份子明天會用飛機撞世貿雙子星大廈」,會不把它當成精神病的瘋話?在九一一之前,這種攻擊完全超出我們的理解。

九一一之後,反恐變成國際的中心議題。原來的國際關係歸零重設,敵我關係重新調整。巴基斯坦就是典型的例子。

一九七九年蘇聯入侵阿富汗之後,美國透過巴基斯坦,支持阿富汗境內的塔利班組織(神學士),以對抗蘇聯。等到蘇聯撤出,塔利班當政,開始包庇賓拉登時,美國改而要求巴基斯坦對抗原先的戰友塔利班。

九一一恐怖攻擊發生後,巴基斯坦總統穆夏拉夫分析情勢發現,如果這時不跳上反恐的列車,一旦印度與美國形成反恐同盟,印巴衝突將被放在反恐戰爭的框架中解讀,這會對巴基斯坦大為不利,於是巴基斯坦的外交一百八十度轉向,加入美國反恐陣營,開始對付塔利班。這是一個極為痛苦、也極難向國內人民解釋的外交轉向,但也為國際敵我關係在九一一後的「重開機」,提供了最好的註解。

為了反恐,美國的勢力也進入阿富汗北方的鄰國中亞,而那裡正是前蘇聯的勢力範圍。所以整個國際關係的地圖,因著九一一而重新劃定了。

九一一所凸顯的,也正是「全球化」的另一面。全球化的浪潮在上個世紀末,伴隨著網路鋪天蓋地而來。國家的疆界阻止不了信息的流動、金錢的流動、商品的流動,也阻止不了恐怖份子之間的串連。有一名美國記者在參觀過一家印度軟體公司的視訊會議室之後,很感慨地說,在這間會議室裡,牆上有一片片大型液晶螢幕,在召開全球視訊會議,而在隔鄰的巴基斯坦與阿富汗邊界,賓拉登一定也有一間會議室,同樣掛著一片片液晶螢幕,在進行全球恐怖組織的串連。兩者都是全球化。

從全球化經營的角度來看,賓拉登其實不只是恐怖份子,他應該也是一個成功的經營者,不然哪能串連出這樣的網絡?全球化帶來的是新的視野、新的價值、新的機會,當然也是新的威脅。這都不是當初我們所能預想得到的。

美國獨大時代結束?

第三個巨變則是伊拉克戰爭與金融海嘯。這兩個事件看起來一為軍事,一為經濟,但加成效果一樣,都動搖了美國在世界的領導地位。

一場伊拉克戰爭打下來,布希政府粗暴的外交手腕,弄得自己眾叛親離;一波金融海嘯襲來,更使得美國金融監理體系的可信度遭到質疑。於是,美國領導世界的整個「氣」沒有了,「後美國時代」之說此起彼落。美國也急,世界也在焦慮,因為大家都還沒準備好迎接一個沒有美國的時代。世界變得我們都不太認識了!

三個巨變交叉影響著,這就是我們在廿一世紀第一個十年所面對的世界,一個我們不太熟悉的世界,而這也是這本書討論的起點。

世界是真的變了,但怎麼變?變化的幅度有多大?變的是表象,還是真的把整個地緣政治的遊戲規則都改變了?是結構性的變化,或只是暫時性的震盪?面對這樣的變局,我們又該怎麼因應?

讓我們先從美國談起。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來