譯序

小我與大我之愛

1995年上演的電影《郵差》(Il Postino),使拉丁美洲家喻戶曉的詩人聶魯達,變得舉世皆知。《郵差》故事內容講述流亡國外的聶魯達和義大利某小島上一名郵差之間的動人情誼。這位名叫馬利歐的年輕人,受僱為聶魯達的私人信差,也因此有機會結識詩人,進而走入詩的世界;聶魯達的詩作以及政治理念,像一根根透明的絲線,穿行於馬利歐的生活和思想,從此他的人生有了重大的改變。這部影片不但獲得了包括「最佳外語片」在內的多項奧斯卡金像獎提名,也喚起了世人對聶魯達的懷念和興趣,更掀起了重讀聶魯達的熱潮。唱片公司出版的電影原聲帶裡,還特別加進十四首聶魯達的詩作,請到了史汀、瑪丹娜、茱莉亞・蘿勃玆、安迪・賈西亞等著名影歌星來朗誦。這十四首詩中,多半是情詩,透過聆賞,我們重溫了聶魯達情詩裡知性和感性的交融,愛之喜悅與現實陰影的追逐,以及美麗與哀愁的對話。

《郵差》的背景應在1952年。陪著四十八歲流亡中的聶魯達,悠遊地中海島上的那位女士,是後來成為他第三任妻子的瑪提爾德.烏魯齊雅(Matilde Urrutia, 1912-1985)。當時聶魯達和第二任妻子卡麗兒(Delia de Carril, 1885-1989)仍維持婚姻關係,只能和瑪提爾德這位秘密情人偷偷幽會,飽受相思之苦。據說他幾乎每天都寫情詩給瑪提爾德,這些詩作於1952年結集成冊,於義大利那不勒斯匿名出版(只印了五十冊),名為《船長的詩》。1953年,阿根廷的出版社將之重新發行,多次再版,成為暢銷詩集。這本詩集以簡單、直接、強有力的筆法,呈現他給瑪提爾德的蜜語和怨語。電影原聲帶裡瑪丹娜唸的那首〈如果你將我遺忘〉,即出於這本情詩集。

聶魯達一生總共結婚三次。第一次是1930年,擔任駐巴達維亞領事時,對象是荷蘭裔爪哇女子哈根娜(Maria Antonieta Hagenaar, 1900-1965)。二十六歲的聶魯達寫了一封家書告知他父親︰「我覺得她樣樣完美,我們事事快樂……從今起,你不必擔心你的兒子在遙遠他鄉會覺得孤單,因為我已找到一位將與我白頭偕老的伴侶……」這段婚姻只維持到1936年。

1934年,聶魯達奉派駐西班牙,在馬德里結識大他二十歲的卡麗兒,彼此一見鍾情。卡麗兒的父親是阿根廷富有的牧畜者,她曾嫁給一位紈袴子弟,過了一段荒唐糜爛的生活,遇見聶魯達時已是廣識畢卡索、阿拉貢等畫家詩人,政治嗅覺敏銳,機靈迷人,好客也好鬥的共產黨員。她很快成為聶魯達的導師,母親兼戀人。主動搬進他的家,鳩佔鵲巢,逼退原配。兩人至1943年始於墨西哥舉行了一項不為智利法律所承認的婚禮。

聶魯達與瑪提爾德初遇於1946年智利總統大選期間,在森林公園戶外音樂會中因友人介紹而認識。聶魯達幾乎忘了這次邂逅,瑪提爾德卻對之難以忘懷。1949年2月聶魯達開始流亡,經阿根廷至巴黎,莫斯科,波蘭,匈牙利。8月至墨西哥,染靜脈炎,養病墨西哥期間再遇瑪提爾德。她原在聖地牙哥音樂院,後離開前往好幾個拉丁美洲國家作巡迴演唱,曾在祕魯拍過一部電影,在布宜諾斯艾瑞斯和墨西哥當電台歌手,最後定居在墨西哥,辦了一所音樂學校。輾轉重逢的詩人與歌手如是開始了秘密的戀情。為了與詩人在一起,瑪提爾德必須躲在暗處,隨聶魯達、卡麗兒夫婦作平行旅行。1952年的義大利之旅,讓兩人恣意地度過了一段愉快時光。在卡布里島,聶魯達寫作了《船長的詩》,如前所述,匿名出版於那不勒斯。這是對瑪提爾德愛情的告白,但出於對結髮多年的卡麗兒的情感考量,遲至1963年他才承認是此書作者。

在以聶魯達之名重出的此詩集序言裡,他寫道:「有許多人討論此書匿名出版的問題。我也進行過自我辯證,考慮應否將之移出私密的源頭:揭露來源形同讓其私密的身世曝光。在我看來,這樣的舉動對狂烈的愛情與憤怒,對創作當下憂傷卻熾熱的氛圍,似乎有欠忠誠。我認為,就某些角度而言,所有的書本都應該匿名出版。究竟該將我的名字抽離我的著作,還是將之回歸到最神秘的著作,我在其間猶疑,最後,我屈服了,雖然不太樂意。為什麼長久以來我對此事秘而不宣?毫無理由卻也理由充分,為了這,為了那,為了不合宜的歡樂,為了異國的磨難。當Pablo Ricci這位有見識的朋友於1952年於那不勒斯首次印行此書時,我們以為他極細心籌畫的這幾冊書會在南方的沙地消失無蹤。結果不是那樣。現在眾人要我揭開秘密,讓它成為永恆之愛的存在標記。我如是呈現此書,不做任何進一步的解釋,它彷彿是我的作品,也彷彿不是:它應該能夠自行穿越這世界並且獨力生長,這樣就夠了。既然我承認了它,我希望它憤怒的血液也會承認我。」

《船長的詩》共有四十二首詩(包括收於前四輯「愛」、「慾」、「怒」、「生」裡的三十九首較短的詩,以及壓卷的三首較長的詩),雖是聶魯達寫給瑪提爾德的情詩集,但其營造出的情感氛圍和其述說的語氣頗為繁複多樣:時喜時怒,時剛時柔,時而甜蜜時而怨懟,時而懇切時而焦躁。在詩集《地上的居住》第三部「西班牙在我心中」(España en el corazón)和詩集《一般之歌》,義憤、激情填膺,以眾生、「大我」為己任的聶魯達,寫出充滿社會、政治關懷的「大愛」之詩,也寫出詛咒佛朗哥獨裁政權與惡勢力的「大恨」之詩;在《船長的詩》,我們讀到以溫柔深情和華美想像歌頌女體與性愛的「小愛」情詩(〈大地在你裡面〉、〈王后〉、〈陶工〉、〈昆蟲〉、〈失竊的樹枝〉等都是佳例),也讀到因嫉妒、誤解或懷疑所引發之帶有怒意、怨恨和憎惡的「小恨」情詩。譬如,在〈偏離〉一詩,他以冷酷、恫嚇的語氣道出背離他的愛人可能淪落的淒涼下場:腳會被砍斷,手會爛掉,雖生猶死;在〈永遠〉一詩,他語帶挑釁地宣稱:不管愛人曾經有過多少次情愛經驗,他都不嫉妒,他會將她過去的歷史溺斃河裡,拋諸大海,往後她只能永遠專屬於他,他們將「在大地上/開始生活」(像亞當和夏娃一樣),建立全新的愛情生活。青春期因失戀而黯然神傷的少年聶魯達,此刻是佔有慾高漲、霸氣十足的中年男子。

聶魯達在《船長的詩》裡不時展現此種「大男人主義」的姿態——以男性自我為中心,另一種形式的「大我」。在〈禿鷹〉一詩,他是盤旋空中的禿鷹,猛然將愛人叼起,要她隨他狂野飛行;在〈虎〉一詩,他對愛人說他是潛伏於森林、水域的老虎,伺機「以火、/血、牙的一躍,/伸爪一擊,我撕下/你的胸脯,你的臀部。//我飲你的血,逐一/折斷你的四肢」。在他筆下,兩性關係儼然是獵者與獵物的關係,身為男性的他充滿著操控和駕馭的慾望。不管在愛情的路上或生命的途中,他都是強勢的領導者,他要愛人改變原本的自我,追隨他的價值:「你必須改變心思/和視野/在接觸到我胸膛給予你的/深沉海域之後。……//我的新娘,你必須/死去再重生,我等候著你。/……從不受我愛慕的人/蜕變為我衷心愛慕的全新女子」(〈你來〉);「可人兒啊,請接受/我的憂傷和憤怒,/容許我敵意的雙手/對你稍事破壞,/好讓你自黏土再生/為我的奮鬥被重新打造」(〈傷害〉)。因為他親吻愛人的嘴肩負了更神聖的使命──替沉默的眾生發聲,他要擁抱的不僅是小個子的愛人,更是飽受苦難的眾生。

青春期的聶魯達喜歡用大自然的意象歌讚蘊含無窮魅力、展現多樣風情的女體,一如我們在《二十首情詩和一首絕望的歌》所讀到的。寫作《船長的詩》的中年聶魯達依然以純熟的技巧讓女體與自然交融出動人的風情,但是此時他感受到的不再只是戀人的體膚,而是摻雜了「遼闊的祖國」的形象色澤,添進了「泥味」的愛情的滋味。他放大了情詩的格局,將視野自兩個人的肉體版圖和愛情小宇宙,擴大成為納入了「土地與人民」之疆域的大宇宙(〈小美洲〉)。在許多首詩裡,他讓愛情(個人的情慾經驗)和革命(集體的國族意識)這兩個主題產生微妙的連結。在〈美人〉一詩,他在歌讚愛人形體之美後,寫道:「你的眼睛裡有國家,/有河流,/我的祖國在你的雙眼裡,/我走過它們,/它們照亮我/行走的世界」;在〈你的笑〉一詩,他說愛人的微笑會「在最黑暗的時刻/綻開」,成為他戰鬥時手中的「清新的劍」,他要她的笑容像花朵一般綻放在他「回聲四起的祖國」。聶魯達的愛人除了是性愛的伴侶,心靈的寄託,更是他投身革命的動力,是與他並肩為社會正義奮戰的同志。在《船長的詩》裡,我們聽到了在大我之愛與小我之愛之間迴盪的戀人的聲音,戀人肉體夢土上吟唱的是和革命之夢同調的共和國讚歌。

《船長的詩》裡有不少詩很明顯是《一百首愛的十四行詩》某些詩作的前奏或序奏,我們也可以將《一百首愛的十四行詩》裡的許多詩作視為《船長的詩》詩集中某些主題的變奏或發展、再現。譬如頌讚瑪提爾德是「我的黑女孩和我的金髮女孩,/我的高個兒和我的小個兒,/我的胖女孩和我的瘦女孩,/我的醜人兒和我的美人兒」的〈多變者〉一詩,到了《一百首愛的十四行詩》就變奏為第20首的「我的醜人兒,你是一粒未經梳理的栗子,/我的美人兒,你漂亮如風,/我的醜人兒,你的嘴巴大得可以當兩個,/我的美人兒,你的吻新鮮如西瓜」;〈你的手〉一詩中,聶魯達說其愛人的手「飛越時間而來……/當你將/你的手放在我胸前,/我認得那些金色/鴿子的翅膀」,「在我這一生/我四處尋找它們……/木材突然/帶給我你的觸感,/杏仁向我宣告/你秘密的柔性,/直到你的手/收攏於我的胸前,/在那裡像兩隻翅膀/結束它們的旅程」,而在《一百首愛的十四行詩》第35首裡這相同的「你的手自我的眼睛飛入白晝」,「輕觸叮噹作響的音節,輕觸/杯子,盛滿黃油的油壺……」,「等傍晚到臨。夜悄悄地將它的天艙/置於男子睡夢的上方」,「……你飛翔的手又飛了回來,/闔上我原本以為不知去向的羽翼,/在被黑暗吞噬的我的眼睛上方」;〈不只火〉一詩中,「與肥皂和針線為伍/散發出我喜愛的/廚房(雖然我們可能無法擁有)/的氣味,你的手炸著薯條/你的嘴在冬日歌唱/等待烤肉出爐……」的「日常的小妻子」,在《一百首愛的十四行詩》第38首裡再現為「屋子聽似一列火車/蜜蜂嗡嗡叫,鍋子在歌唱」,「上樓,唱歌,奔跑,行走,彎腰,/種植,縫紉,烹飪,鎚打,寫字……」的忙碌的主婦。

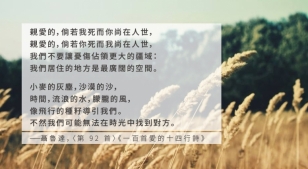

在〈亡者〉一詩,聶魯達對其愛人表示「如果突然間你不存在,/如果突然間你不在世,/我將活下去」,因為他還有重責大任,他入獄的兄弟們,他的革命同志和「偉大的勝利」在等著他,而在《一百首愛的十四行詩》第89首裡他反過來對其愛人說「當我死時,我要你把手放在我的眼睛上:/我要你可親雙手的光與麥/再次將其清新傳遍我身:/我要體會改變我命運的那份溫柔。//我要你活著,當我睡著等你。/我要你的耳朵仍然傾聽風聲……」,在第90首裡他說「我想像我死了,感覺寒冷逼近我,/剩餘的生命都包含在你的存在裡:/你的嘴是我世界的白日與黑夜,/你的肌膚是我用吻建立起來的共和國」——在《船長的詩》裡視自己為「人中之傑」,不時惦記著自己偉大革命志業,對枕邊戀人曉以「大義」的鬥士聶魯達,到了《一百首愛的十四行詩》裡,選擇體會愛情的溫柔,讓激情的呼喊變成自足恬靜、歡喜甘願的戀人絮語,讓用詩、用吻建立的戀人肌膚陰柔的共和國,取代用筆槍字彈、用雄心打出的天下。

陳黎.張芬齡

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來