自序

看我們乘著電影飛翔

用影像、聲音說故事,就是有一種魔力,讓拍電影的人熱血沸騰,看電影的人好生癡迷。

影中世界與現實世界總是有那麼幾分的相似,又不相干,多少時候導演與編劇在電影中創造了如鏡像般的世界,一方面投射出對真實社會的反省與觀察,另一方面又帶著我們飛往現實中無法觸及的想望,與不能揭露的慾念共舞。這樣的多功能藝術載體,是電影獨有的魅力,無可取代。

回望台灣電影史上幾個不同階段的風格類型,彷彿也可循此找到一種閱讀台灣的方式,無論是主旋律或是禁忌題材,政策指導或是商業導向,創作者都必須在電影中造個世界,說個故事,設定角色,暗藏信念,也因此當觀眾說「我們去看電影」時,事實上對許多電影人來說,卻是「我們拍電影,但電影可不只是說說故事而已呀」!

2002年,正當台灣電影的創作氛圍與票房都很低迷之際,記憶並沒有忘記提醒大家一個電影史上的時間刻記,就是新電影20年了!1982年中央電影公司製作的電影《光陰的故事》,由陶德辰、楊德昌、柯一正、張毅四位年輕導演拍攝的四段故事,揭開了台灣新電影的紅幕,緊接著隔年又由侯孝賢、萬仁、曾壯祥三位導演改編作家黃春明的短篇小說,以三段式故事經營的電影《兒子的大玩偶》,票房超越了當年由三位資深導演李行、白景瑞、胡金銓拍攝的《大輪迴》,彷彿正式宣告了一個電影新時代的到來。我們用電影說自己的故事!何其重要啊!這一波寫實浪潮,不只將台灣電影帶上了電影藝術的世界舞台,甚至也影響了台灣接下來近乎三代電影人的創作精神。因此,在這一年我拍了《白鴿計畫—台灣新電影20年》的紀錄片。

白鴿計畫,是訪問作家小野(當年任職中央電影公司企劃)時,在他保留的老筆記本上看到的一頁,在那泛黃的格紋頁面上,他畫了一隻大鳥,寫下了「白鴿計畫」四個字,希望提醒自己要反封建,不要在這單位一事無成,最後只大了中年肚圍,他在筆記上還註記著:我能為它做什麼?單純、勇敢、智慧、改革、起飛……。當下我也被當年這群新導演和電影人的理想、熱情打動,於是便決定用了「白鴿計畫」當成回顧台灣新電影二十年的紀錄片片名。

影片中,我訪問了許多電影人,包括當年的中影總經理明驥先生、作家小野,導演李行、侯孝賢、柯一正、張艾嘉、萬仁、陳坤厚、張毅、曾壯祥、王童、朱延平、蔡明亮、張作驥、陳懷恩,林正盛、柯淑卿,演員楊惠姍、鈕承澤,攝影師李屏賓,剪接師廖慶松、陳博文,錄音師杜篤之,製片徐立功,影評人焦雄屏、梁良、黃建業、藍祖蔚等人。透過他們的回憶與心情,編織完成了《白鴿計畫—台灣新電影20年》的內容。也因為這個拍攝工作,讓我有機會深入這些電影圈前輩們的創作歷程,雖然關於台灣新電影的論述、影評、研究等出版著作已經非常多了,但多是評論分析的角度,或許因為我自己也是拍片的人,更多時候我對於一個作者的創作動機,與拍攝過程中的心境,是有著更多的在意與感動,因此這些第一線參與者的故事,更為吸引我的鏡頭與目光。

就如同提問新電影是什麼?這是世界電影史上被標註的重要電影運動之一,也是許多國際影人景仰的大師與電影浪潮,但對這些電影前輩來說,我沒想到新電影對他們來說,最重要的回憶竟是「友情」,這是在訪問中讓我驚訝又感動的部分(待後面篇章再分享)。就連當年唯一拒絕我的吳念真導演,他當時在電話中說的理由我還記得很清楚,他說我們可以喝咖啡聊天,但我就是不要談新電影,新電影對我來說就是朋友!當友情變了,新電影對我來說就不重要了。當時這番話,我聽得啞口無言,似懂非懂卻又無法反駁,最後只能當成是此片的遺憾了。

那一年《白鴿計畫》在金馬影展首映,並在韓國釜山影展舉行國際首映,且成為那次釜山影展台灣新電影之夜中,送給國際貴賓的禮物。

無論如何,留住故事是重要的!我始終這麼認為。後來陸續聽到不少老師及學生說,這影片是他們上台灣新電影課時必看的片子。我一則以喜,終究是發揮了良能,一則以嘆息,其實我根本沒發行呢!(網路上誰放的呀?)

一晃眼到了2015年,剛好是韓國釜山影展20週年,他們想為此製作一個特別單元「亞洲電影的力量」,介紹亞洲十個國家的當代電影故事,台灣部分希望邀請我拍攝,當時一想到可以讓台灣電影被看見,我就這麼衝動的答應了。

答應之後,一連串的難題才接踵而來,我要說什麼故事?台灣電影的當代主題是什麼?時間這麼趕怎麼辦?錢不夠去哪兒找?

想著想著,我想起了《白鴿計畫》的片尾,就在邁入21世紀的當口,台灣電影掉入了谷底,中央電影公司也準備要賣了,那時候我看到的電影未來,就像在台灣克難的片庫裡發酸、融化的電影底片般,膠著成塊,毫無辦法。後來再回頭查閱歷年的電影資料,才發現2001年前後竟然真的是台灣電影至今,創作量與票房最慘澹的時期,當時一年內就開了好多次拯救國片的會議,「台灣電影已死」的字眼,不斷在報章上曝光。但誰也沒料到,在2007年《練習曲》會颳起了台灣的單車旋風,而2008年魏德聖導演的《海角七號》竟然創下了台灣電影史上最高票房5.3億的紀錄,此後每年都有破億的電影票房出現……。

到底是什麼力量支撐這些電影人行過荒漠呀?

怎麼台灣電影垂死之際,還能有人前仆後繼用著熱情、抵押房子繼續拍片?

用電影拍出台灣土地上的故事真的那麼重要嗎?

為什麼我認識的電影人,包括魏德聖導演,大家都還是如履薄冰般的走在電影創作的鋼索上,破億的票房炫光下,前途真的是一片光明嗎?

於是《FaceTaiwan—我們這樣拍電影》就這麼開拍了,再一次訪問了導演侯孝賢、張艾嘉、朱延平、林正盛、作家小野,而鈕承澤也從演員成了豆導,還有製片李烈、葉如芬,導演王小棣、易智言、陳玉勳、戴立忍、魏德聖、蔡岳勳、林靖傑、鄭文堂、周美玲、林書宇、鄭有傑、趙德胤、吳乙峰、楊力州、陳芯宜、齊柏林、程偉豪、李中、勒嘎‧舒米,攝影師秦鼎昌,音樂人林強,影評人聞天祥、藍祖蔚、李光爵等人。從2001年到2015年,台灣電影走過谷底與票房高峰的轉機是什麼?新電影是光芒還是包袱?台灣電影面對自我認同與外在環境挑戰的拉扯,孰輕孰重?類型片再起是台灣電影的救命丸還是安慰劑?為什麼要拍電影啊?!

片子終於完成了,並且在釜山影展(短版)和金馬影展(長版)首映,然後它也開始展開自己的旅程了。

關於台灣電影的故事仍然繼續發生著……,雖然很多老問題還沒有等到答案就已經被放下了,很多新問題又不斷湧出,不過在拍了《白鴿計畫》、《FaceTaiwan—我們這樣拍電影》後,我唯一確定的答案是—台灣電影不會死!因為這些電影人的熱情和熱血不會熄滅,台灣電影仍會沒完沒了的跟著我們一起活著,活得熱烈,活得長久,為我們紀錄下台灣的故事,並且和我們一起面對台灣的處境與難題。

既然如此,我繼續抱著上百支帶子、兩大疊的採訪稿自己留著也不是辦法,又笨重又可惜,我想應該讓更多人看見這些影人們的故事!影片的長度有限,能選取的內容有限,發行的傳佈也有限,因此我想了又想,就讓這些資料成冊,透過文字的力量,讓它保存下來或許更精彩吧!

電影這事兒,看著大銀幕上的作品是一個故事、一種論斷,但我們其實可以再退遠一點,再站高一點,看看這一群人如何拍電影?為何而拍電影?或許又是另一番全然不一樣的故事了,而這些對我而言,皆是台灣電影的風景一隅。

推薦序

在影像與文字之間,看見台灣電影

想先引用菊貞在本書〈自序〉寫下的幾句話:「關於台灣電影的故事仍然繼續發生著……,雖然很多老問題還沒有等到答案就已經被放下了,很多新問題又不斷湧出……」──―這幾句話可以說直指台灣電影的歷史宿命。

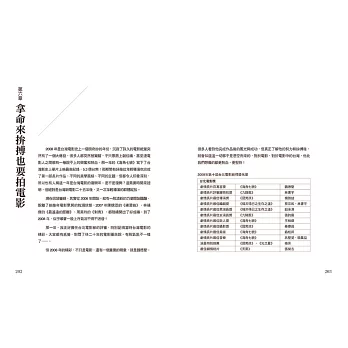

很難在世界上找到第二個像台灣電影這樣的國家電影,在過去三十年間被貼上「大學生不看國片」、「台灣新電影把國片玩完」、「台灣電影已死」等負面標籤,票房收入更是慘烈到有如墜入無底洞的深坑。然而台灣電影還是一次又一次的挺過難關。在三十年前,當台灣電影跌到谷底時,卻出現台灣新電影作品,建立台灣電影在國際影展的形象與口碑。接著在二十年前,又是一個台灣電影低潮期,出現一批都是在1990年代初期創作劇情長片的導演,其中有李安,在1991-1994年間完成「父親三部曲」之後,進入好萊塢,在1995年推出《理性與感性》;另外有蔡明亮,從1992年的《青少年哪吒》建立獨特的影像風格與敘事手法後,到了2009年的《臉》,成為法國羅浮宮第一部典藏的影片。

接下來就是過去十年間發生的事情了。台灣電影還是大起大落,2006年,台灣只生產18部影片,票房收入比例僅有不值一提的1.82%。卻在兩年後,出現了《海角七號》,票房收入衝上5.3億。目前在台灣電影票房紀錄,僅次於《鐵達尼號》。這是一個台灣奇蹟。

上述輕描淡寫的文字,當然無法呈現這些年來,參與台灣電影幕前幕後工作者的辛酸血淚。幸好有菊貞拍攝的《白鴿計畫──台灣新電影20年》與《Face Taiwan──我們這樣拍電影》兩部紀錄片,透過訪談這些台灣電影先驅與後進工作者,由他們的話語,留下這三十年來珍貴的影像紀錄。

雖然說,一個畫面就可以道出千言萬語。影片的長度與規格還是有限,訪談紀錄內容也就無法全部搬上銀幕。因此,很高興看到菊貞再接再厲的把所有訪談紀錄結集出版,以文字立傳。紀錄影像與文字並沒有孰輕孰重的問題,兩者對照觀看與閱讀,更能看出台灣電影輝煌與幽微之處,相信這是另一個台灣奇蹟!

陳儒修(政大廣電系教授)

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來