自序

扎實學習,培養有備的心靈

「 為什麼」比「什麼」重要

1953年夏天,美國長島冷泉港實驗室的第18屆「定量生物學研討會」具有特別的歷史意義。會場的聚光燈聚在DNA身上。華生(James Watson)在大會演講,講他和克里克(Francis Crick)剛發現不久的DNA雙螺旋模型。這是雙螺旋首次公開露臉。在另一場演講,赫胥(Alfred Hershey)發表他們著名的果汁機實驗。

生物學的學生們應該都讀過赫胥和他的助理蔡斯(Martha Chase)做的「果汁機實驗」。他們用T2噬菌體(感染細菌的病毒)進行實驗。他們想問的是:DNA或者蛋白質是遺傳物質?一般的教科書告訴我們:赫胥和蔡斯用放射性的硫標示噬菌體的蛋白質,用放射性的磷標示噬菌體的DNA;他們發現T2感染大腸桿菌的時候,進入細菌的是放射性的磷(DNA),沒有放射性的硫(蛋白質),所以赫胥和蔡斯證明了基因是DNA。

事實是這樣嗎?顯然不是。如果我們置身於1953年的這場大會,我們會聽到赫胥說:「我個人的猜測是,DNA不會被證實是遺傳專一性的獨特決定者。」他不確定遺傳物質就是DNA。

如果我們再閱讀他們前一年發表的論文,我們會看到文中如此說:「感染的時候,大部份噬菌體的硫留在細胞表面,大部份噬菌體的磷進入細胞。」注意,文章只說「大部份」的硫留在表面,和「大部份」的磷進入細胞。可是大部份的教科書都說「硫」全部留在外頭,磷「全部」進入,所以DNA是遺傳物質。

這篇論文發表前八年(1944),美國洛克斐勒研究所艾佛瑞(Oswald Avery)醫生的實驗室也提出支持DNA是遺傳物質的論文。

艾佛瑞的實驗室用各種生化和物理技術,分析造成肺炎雙球菌遺傳改變(「轉形」)的化學物質。他們在論文下結論說:「在技術的限制內,具有活性的部份不含有偵測得到的蛋白質⋯⋯大部份或許全部都是⋯⋯去氧核糖核酸〔DNA〕。」

艾佛瑞和赫胥都是嚴謹的科學家,深知實驗技術的限制,無法排除他們的DNA樣本中完全沒有蛋白質(或其他物質)的存在,所以不能肯定基因就是DNA。假如他們斷然宣稱基因就是DNA,他們一定飽受批評。

胡適曾經說:「有幾分證據,說幾分話;有七分證據,不能說八分話。」在證據不足的時候,要維持客觀的存疑態度,不輕易論斷。這是科學家必須具備的嚴謹治學精神。艾佛瑞等人以及赫胥和蔡斯的研究結果支持DNA的遺傳角色,沒有錯,但是他們都沒有排除基因含有蛋白質或其他物質的可能性。這樣保守的邏輯論證是絕對必要,不能妥協的。

如果我們把時間再提早九年(1935),我們就會碰見剛好相反的情況。那時同樣也在洛克斐勒研究所的史坦利(Wendell Stanley)純化了菸草鑲嵌病毒,並且成功將病毒結晶起來。病毒能夠結晶,顯然純度很高。他分析晶體的化學成份,發現只有蛋白質。此外,純化的病毒依然具有感染力,所以史坦利下結論說:「菸草鑲嵌病毒可以看成一種自我催化的蛋白質⋯⋯需要活細胞的存在以進行複製。」這項研究讓那個時期的科學家更相信蛋白質是遺傳物質。

現在我們知道菸草鑲嵌病毒的遺傳物質,其實是包在蛋白質中的RNA。這RNA佔病毒重量的6%,但是史坦利沒有偵測到它,顯然是技術上的不足。根據不完美的技術所得到的結果下結論是很危險的。完美的技術是很稀罕的。

教科書教我們DNA(以及有些病毒的RNA)才是基因的攜帶者,沒有錯,可以背起來。但是如果我們簡化歷史,說艾佛瑞等人以及赫胥和蔡斯證明這件事,我們就辜負了他們堅守的科學精神。這樣的科學精神正是學生亟需學習的。

這些例子凸顯閱讀原始論文的重要性。在原始的論文中,我們才可以接觸到原始的數據、推理和結論,而不是被扭曲、過度簡化或過度詮釋的結論。閱讀原始論文,我們才能設身處地從作者的角度思考,了解來龍去脈,而不只是背書本告訴我們的條文。

求知不能只是用背的。華生說過:「知道『為什麼』(觀念)比學習『什麼』(事實)還重要。」他早在大學時代就領悟到應該盡量接觸原始論文和資料,不要太依賴教科書。教科書的內容大多是根據二手或更多手的資訊,做簡化的陳述。簡化的結果常常就是誤導。難怪戴爾布魯克(Max Delbrück)會說:「大部份教科書交代科學發展史的方式都百分之百的愚蠢。」

生物學應該是這個樣子

1953那一年,我才八歲。我真正接觸DNA的時候,已經是25歲。

那時候我剛剛進入美國德州大學達拉斯分校(University of Texas at Dallas, UTD)的分子生物學系攻讀博士學位。第一學年上了「分子遺傳學」和「巨分子物理化學」兩門核心課程,我才知道分子生物學是怎麼一回事,DNA是怎麼一回事,遺傳密碼是怎麼一回事。

出國前,我接觸的傳統生物學,像動物學、植物學、生理學、解剖學等,大都是相當表面的陳述,缺少基本層次的理論。讓原本大學聯考選擇「甲組」(理工和醫科)的我相當失望。接觸到UTD的這些課程,才讓我產生無比的興趣與熱情。突然之間,我發現生物學應該就是這個樣子,有物理、化學和數學支撐著的生物學。

當時UTD才剛成立。分子生物學系第一屆的學生只有六位。老師的人數卻是我們的兩倍。我選擇的指導老師漢斯.布瑞摩爾(Hans Bremer),是從物理學家轉行的生物學家。系裡的老師中,他治學最嚴,我選他也是因為他的嚴格。我希望從他那裡學習自律,收斂鬆散。當時希望當他學生的還有一位美國女孩,漢斯選擇了我。我就這樣子踏入分子生物學的研究領域。

漢斯成為學術上影響我最深的人。他親自教我實驗技巧、教我撰寫實驗記錄和科學論文,還和我逐字修潤講稿並排練演講。最特別的是他開的「論文研讀」課程。他挑選重要的論文,讓我們課前閱讀,然後在課堂中不厭其煩地討論,不放過任何細節,例如:作者為什麼要做這項研究;實驗為什麼用這一個技術不用那一個;數據的分析和詮釋有什麼漏洞;實驗的結果告訴我們什麼,沒有告訴我們什麼。這樣嚴謹的要求和瑣碎的磨練,是我研究生涯的最重要修煉之一。

漢斯在第二次大戰結束後從德國移民到美國。他來達拉斯之前,先後在分子生物領導人戴爾布魯克的研究所,以及史坦特(Günther Stent,見第2 章)的實驗室擔任博士後研究員。系裡還有很多老師也是來自歐洲。他們或他們從前的老師,有些會在這本書中出現。

例如,我們的系主任是來自英國的克魯茲(Royston Clowes);他是有名的遺傳學家海斯(Willim Hayes,見第4 章)的前學生。來自德國的藍恩(Dimitrij Lang)是電子顯微鏡大師的克林施密特(AlbrechtKleinschmidt)的學生,他們兩人發展出用電子顯微鏡觀察DNA的技術(見第4 章)。

系裡還有一群輻射生物學家,其中魯柏特(Stanley Rupert,見第10章)是DNA修復的拓荒者之一。1958年他在大腸桿菌中發現修復紫外線傷害的光裂合酶。這個酶在可見光的照射下可以修復被紫外線破壞的DNA。1970年代,土耳其學生桑卡(Aziz Sancar)在他指導下分離到這個酶和基因。桑卡因為這個酶,與其他兩位DNA修復酶的研究者在2015年共同獲得諾貝爾化學獎。

我剛從UTD畢業的時候,漢斯曾推薦我到加州大學柏格(Paul Berg,見「後記」)的實驗室做博士後研究,但是柏格說要等到隔年才有位子,我沒有等。我和另一位老師到俄亥俄州醫學院做博士後研究。柏格後來因為發展重組DNA技術,得到1980年的諾貝爾獎。

在俄亥俄州的時候,我曾做了一項四股DNA結構的研究。那時候我寫信請教剛從英國劍橋搬到美國沙克生物研究院的克里克,他看了我的文稿後告訴我,那四股DNA的模型在五年前已經有位蘇格蘭的科學家發表過了。我如果想進一步研究的話,他建議我可以進英國克魯格(Aaron Klug,見第7 章)的實驗室。我沒有聽他的。克魯格1982年得到諾貝爾獎。

除了這幾位,這本書中提到的其他人物,我都只有在書籍和論文中接觸到。最早是在UTD的時候,漢斯拿戴爾布魯克1949年發表的〈一位物理學家看生物學〉(A Physicist Looks at Biology)給我們看。在這篇回顧文中,戴爾布魯克陳述他和薛丁格(Erwin Schrödinger)兩人以物理學家的觀點來看,基因應該是化學分子;但是以分子而言,基因卻太過於穩定,很詭異,似乎有違現有的物理原理。薛丁格甚至在《生命是什麼?》(What Is Life?)書中,提出遺傳學中可能隱藏著新的物理定律。這個煽動性的想法吸引了很多菁英物理學家,積極投入遺傳學研究。戴爾布魯克等人更形成「噬菌體集團」,用大腸桿菌和噬菌體為研究題材,在細胞中的分子層次研究基因。

漢斯還給我們另外一篇史坦特於1968年發表的回顧文章〈那就是那時候的分子生物學〉(That Was the Molecular Biology That Was)。史坦特把從《生命是什麼?》到1953年的雙螺旋這段時期稱為分子生物學的「浪漫期」,因為這段期間,很多人都心懷尋找新物理定律的美夢。在接下來的「教條期」,基因的研究開始揭開明確的分子機制和理論,一切結構和機制似乎都可以用現有的物理化學原理解釋,沒有提出新物理定律的必要。戴爾布魯克等人的浪漫美夢,儘管帶領了革命的風潮,仍舊只是一場美夢。

一個逐夢的故事

那時候的我正在實驗室中打拚,只想早日畢業,所以對漢斯給我們的這些課外讀物沒有太在意。等到離開UTD好幾年後,身處於學術生涯,回顧起來才體會到漢斯的用心。他是在薰陶我們,要放寬眼界,要見樹又見林。

2005年,在我擔任國家講座的期間,台灣大學的于宏燦教授安排我去做一系列的五場演講,題目是「分子生物學的崛起」。之後,我將內容擴充,開始在陽明大學和東海大學開一門叫做「孟德爾之夢:分子生物學開拓史」的課程,給大學部和研究所的學生選修,一直到現在。這段期間,我也曾經簡化科學內容的部份,加重時代背景(包括藝術與哲學的發展),在通識教育的學程中開課。

我用「孟德爾之夢」這個名稱的想法,是出於孟德爾告訴修道院同僚的一句話:「我的時代將會來臨。」我為了它先後閱讀了四十多本參考書籍、這段歷史中的重要論文、還有很多的網頁資料,包括紀錄影片和口述歷史。我把這些教材整理起來,加上一些延伸讀物及網路資料,提供給學生們閱讀和參考。10年下來,我開始覺得應該把這一切撰寫成書,因為雖然關於這段歷史的英文著作很多(參見附錄「延伸閱讀和網路資源」),但是中文出版物很貧乏,一直到2009年遠流出版的《創世第八天》中文版三巨冊。《創世第八天》是歷史學家賈德森(Horace Judson)的經典報導文學,講的是分子生物學三、四十年的黃金時期,內容非常豐富,包含一百多位學者的訪談。我曾推薦這本書做為上課的參考書,但是發現幾乎沒有一個學生真正去讀它。那超過一千一百頁的內容,除了特別有心的,一般學生或老師都會卻步。

我開始寫我的書。我要從頭說起,不只是談那三、四十年的黃金時期。我從孟德爾和達爾文開始寫起,因為基因的概念是那個時期開始孕育,DNA也在那時候被發現。從孟德爾發表豌豆論文,一直到日後遺傳密碼的解碼,基因神秘面紗的揭開,剛好歷經了一百年。這本書說的就是這一百年中的基因歷史。

這些故事中,我要注重科學方面的申述和推論。賈德森是歷史學家,不是實驗科學家。他在《創世第八天》中科學推理方面沒有達到我的期望,在課題的取捨方面也不太符合我的主觀喜好。我要讓讀者從當時研究者的角度,思考研究者面臨的問題,看他們如何利用儀器和技術解決問題。這些研究必須用當時科技環境的角度檢視。分子生物學到底不是憑空產生的,它仰賴很多其他學門(例如物理、化學、數學和資訊科學等)的知識和技術,特別是一些新出現的觀念和科技。有趣的是有些新儀器竟然來自平日的生活用品。例如廚房用的果汁機,就一再出現在這段歷史中。果汁機誰都會用。反過來,有些科技儀器(例如X射線繞射晶體圖學),在操作上和分析上都非常專業,就不是可以輕易解說清楚的。

最了不起的是研究者為了解決當前的課題,在沒有現成技術可用之下,自己摸索,發明出新的技術來。例如:梅塞爾森(Matthew Meselson)和史塔爾(Frank Stahl)為了測試DNA複製模型,使用超高速離心機發展出密度梯度離心的嶄新技術。這種嶄新的技術不但成就了該項研究,也成為日後相關研究技術的典範。

準備你的心靈

問題的思考、策略的選擇和結果的詮釋,都和科學家個人的背景很有關係,特別是他們的教育和經驗。對書中關鍵的人物,我會做一些背景的描述,尤其和他們的發展有關的部份。達爾文和孟德爾就是很好的例子。他們在同一個時期做了很多(有些類似的)遺傳研究,但是他們研究的風格和成就都非常不同,其中一個重要因素就是兩人的學識修養非常不同。

除了個人內在的因素,外在時空的機緣也是研究成敗的重要因素。讀者會在書中看到不少讓人驚異的發現。科學發現過程不像大眾想像般依循一條直線,有規劃、有條理地前進,而是有很多路線錯綜交織在時空中,充滿了錯誤、曲折、意外和運氣。機緣常常是研究成敗的重要因素。意外的好運帶來令人驚喜的突破。但是,機緣很容易被錯過。19世紀的巴斯德就說過:「機會眷顧有備的心靈。」

這段科學史中也不是都如意順利,它充滿錯誤、歧途和失敗。你知道華生和克里克建構了三個不同的DNA模型,才得到正確的答案嗎?你知道科學家花了14年的功夫才解完遺傳密碼,而前八年發表的理論和模型通通是錯的嗎?這些失敗的故事,都不會出現在教科書中,但是它們都可以幫助我們對科學研究的本質和發展有正確且踏實的理解。

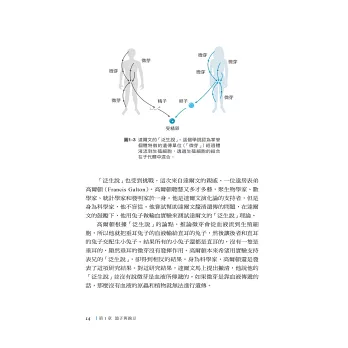

錯誤、歧途和失敗都是不可避免的,尤其是當我們選擇高風險的研究時。指導老師給學生或者計畫書規劃的研究題目,通常不會是高風險的,通常有可以預期的結果。但是,當學生脫離這個課題,追求自己的夢,他就踏上陌生且高風險的發現之旅。兩個最明顯的例子是:華生和克里克的DNA雙螺旋結構,以及梅塞爾森和史塔爾的DNA半保留複製模型。這兩項研究既不是指導教授規劃,也不是研究計畫規劃的。克里克和梅塞爾森當時都還是研究生,在進行別的論文題目。他們都是抽空從事這些「課外活動」,跌跌撞撞圓了他們的夢。

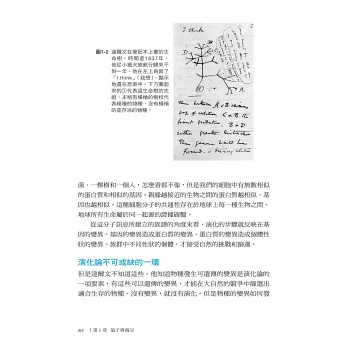

別忘了,當初孟德爾的遺傳研究也是「課外活動」。他沒有論文指導老師,也沒有研究計畫。他只是修道院裡的一位修士,在沒有任何酬報下,只有院長和同僚的鼓勵(大概也幫忙吃了很多豌豆),八年中完成兩萬八千株豌豆的雜交實驗。他為了什麼?他只是為了發掘其中「應該隱藏著的大自然法則」。

這些大大小小的冒險活動在本書中佔據重要的地位。我們隨著這些冒險家面對挑戰,隨著孟德爾思考豌豆雜交實驗的結果,隨著華生和克里克在來自四處的線索中抽絲剝繭,構思DNA的結構。一個謎題的解答帶來另一個謎題,一個挑戰接著一個挑戰,編織出精采的歷史。

這不是一本輕鬆閱讀的科普書籍。不管我們用何種方式進行,科學的學習永遠不是輕鬆的,永遠要花腦筋和精神的。別相信人說科學可以輕輕鬆鬆學習,那是騙人的。真正扎實的學習,永遠必須付出扎實的力氣。

將這本書捧在手上翻閱,隨時停下來思考,慢慢咀嚼和消化。碰到太艱深或太生澀的題材,不妨放下書,沖一杯咖啡,休息一下再回來,也不妨暫時跳過,或者找人討論。除非你已經是專家,你一定會碰到障礙,沒有關係。如果這本書說的你都懂,你就沒學到什麼。發覺自己不懂或不解,就是進步的第一步。進步也是一步一步地前進。

讓這本書帶給你收穫與快樂,也幫助你準備你的心靈。

謝誌

感謝教育部2002~2005年和2008~2011年兩屆國家講座,支持我進行這方面的歷史研究和教學。也許這本書可以看做身為講座的一項成果分享。

這本書能夠順利出版,最要感謝的是《科學人》雜誌張孟媛副總編輯的努力推動和編輯。她嚴謹認真的訂正和修潤,使得這本書增色不少,並且減少了很多瑕疵和錯誤。我聽從她的建議,自己畫封面圖和每一章刊頭的小圖。用藝術形式表達自己,帶來更深的充實感。也感謝「優升活設計中心」在封面與版面構成,以及邱意惠在科學圖解繪製上的美好協助。

謝謝徐明達和周成功兩位教授審閱我的初稿,給我很好的修正和建議。謝謝孫以瀚教授幫我審閱他專長的第二章內容。謝謝周、徐兩位教授,以及和信醫院黃達夫院長為我寫推薦序。

這十年來,我幾乎每年都在在陽明大學和東海大學開課,講「孟德爾之夢」。有些很有心的同學很熱情地來上課,很認真地撰寫出很精采的報告。去年在陽明大學的課程,我讓同學們閱讀這本書的初稿。同學們還幫我糾正一些錯誤。感謝所有的這些學生們。

最後謝謝我太太玉芬一路的支持和鼓勵。

本書獻給我的老師漢斯 以及歷年來和我一起認真工作認真玩的學生們

推薦序 一

為什麼要再探孟德爾之夢?

每一個重要科學理論形成的背後,都有一個長期摸索碰撞的過程。只有透過對這段歷史的回顧,了解科學探究活動的始末,我們才比較容易掌握這段科學知識內在發展的脈絡。科學知識才不會淪落成一堆無趣、冰冷的教條,而是一個充滿人性活動的心智結晶。因此從科學史下手,永遠是一般人接近科學的最佳途徑,同時也是科學教育中最有效的入門方式。很可惜在中文的世界裡,大部份有關科學史的書籍都出自翻譯,而教科書中科學史的敘述多半是片斷或是語焉不詳。因此學生在這樣的養成過程中,對科學態度或是研究精神的陌生與疏離也就不足為奇了。

雖然每個人都認同科學史在科學教育中的重要性,但願意花費心力,投身在這個領域中的學者並不多見。陽明大學陳文盛教授這本《孟德爾之夢:基因的百年歷史》,毫無疑問為科學史的中文寫作提供了一個新的面向。我相信它未來對從高中到大學這個階段的生物學教育,會有深刻而長遠的影響。

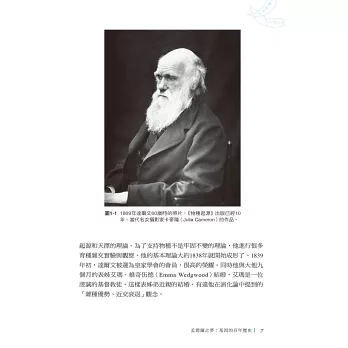

《孟德爾之夢:基因的百年歷史》是從達爾文發表《物種起源》(1859年)開始談起。大家都知道達爾文的演化論是現代生物學的基礎,而他在《物種起源》中很清楚提出了生物個體變異與天擇的關係。但生物個體的變異怎麼樣忠實地從上一代遺傳到下一代?這是演化論成立的重要關鍵,而達爾文對遺傳學的認知是錯誤的!少了正確的遺傳理論,演化論是跛足而殘缺的。這時候孟德爾的出現就有了特別的意義。

孟德爾從豌豆交配的實驗結果發現生物遺傳的規律(1865年),彌補了達爾文的缺憾,開啟了探究遺傳基因的新紀元。隨後基因從一個抽象的遺傳概念,逐步落實到DNA的物質基礎上,最後一直到闡明了DNA的遺傳密碼怎麼決定蛋白質胺基酸的排序(1967年)為止,本書完整回顧了這一百年從古典到分子遺傳學的發展歷史。

本書的另一個特色就是仔細重現了這個階段所有重要實驗(不論成功或失敗)的緣起、實驗設計與實驗結果對後來發展的影響。現在大多數學生,甚至包括許多老師在內,對於許多古典的遺傳學實驗都早已忘懷。但我認為這些實驗其實是訓練學生批判性思考最好的教材:在粗陋的工具與局部知識的限制下,如何針對重大的科學問題設計實驗、解讀實驗的結果,碰到實驗的挫折又該怎麼去克服等等。

只有透過在這種摸索、探究的過程中,科學家怎麼提問、怎麼相互詰難,我們才能看出不同科學家行事的風格、科學的品味和他們所碰撞出的智慧火花。另外作者不時也會將這些實驗發生的時代背景一併提出,更可以加深我們對這些重大科學進展的歷史感。

當然本書也有一些讓一般讀者不容易親近的障礙,特別是許多專有名詞與實驗的生物系統,會使得所描述的實驗過程不容易完全了解。換言之,這是一本需要下一點功夫閱讀才能領會其妙處的書。所以我會特別推薦本書給任何喜愛遺傳學的人,尤其是那些正處於高中到大學階段的同學們。同時,我也期待未來會有更多類似的作品出現。

周成功(陽明大學生命科學系退休教授)

推薦序 二

見證分子遺傳學的榮光

分子遺傳學是20世紀科學最大的成就之一,這個發展使得看起來千變萬化的生命現象,有了一個一以貫之的基本理論,讓我們對生命的奧秘有更深一層的了解,而且對醫藥、農牧、環境科技產生革命性的影響,甚至因為對基因體序列的分析,而發展出新的科技及資訊產業。

這個偉大的成就起源於孟德爾的仔細觀察及分析,並提出革命性的看法,後來再經過很多科學家的努力及奮鬥,最後才得到這個寶貴的知識。這一段曲折、複雜又有趣的過程,是人類文明發展史中很重要的一個章節。享受現代舒適及豐富生活的人們應該去了解這一段歷史。在這一本書裡,陳文盛教授用他的生花妙筆將這一段重要的歷史娓娓道來,不但把專業知識用淺易的文字描述出來,更把科學家在奮鬥中的人性歷程——意外、失敗、轉折、興奮——展現出來,讓讀者了解科學知識並不只是教科書裡簡化的敘述,而是有深厚的感性層面,這一點對於科學教育非常重要。

我個人的學術生涯剛好和這段歷史重疊,我有幸參與這個歷程,因此讀這本書時特別有很深的感觸。很多的發現在當時都令人非常興奮,也是讓我持續在這個領域研究的原因。陳教授也是參與這方面研究的傑出學者。我們要感謝陳教授特別花時間,把這一段重要的科學史呈現給大家。

徐明達(陽明大學生化與分子生物研究所榮譽退休教授)

推薦序 三

從求知、求真到人性

《孟德爾之夢》的內容不但生動有趣,更具深遠的教育內涵。我認為所有華文世界的知識份子都應該了解遺傳學,而以此書做為入門引薦,進入21世紀生命科學的世界。

這本書最引人入勝之處,是陳文盛教授以自身從事生物遺傳學研究的科學家身分,深入淺出,娓娓道出遺傳學歷史的演變、錯誤的不斷修正,並且在其中穿插一連串有趣的生命故事。書中不少人事和理論被證實的過程,勾起我數十年學術研究生涯的回憶,而觸動我對於那一段時光深深的懷念。

我自己在1960年代末期到1970年代中期也正在研究人類核酸的修復機制。人類有些疾病和核酸的正確或不正確的修復有關,在那段期間,核酸腫瘤學在生命科學的研究所佔的地位越來越重要,終於在21世紀的今天,變成醫學發展最重要的領域。從這一點來預卜將來科學和醫學的新發現,將不只更進一步了解人類疾病的成因,更能夠找出更多有效而傷害性較少的治療方法。所以,生活在21世紀的普羅大眾也要了解什麼是遺傳學、什麼是DNA、什麼是先天具有的毛病,以及哪些疾病是因為我們自己的生活習慣合併先天問題而引發,才能夠預防疾病的發生。

對DNA、遺傳學和細胞繁殖有興趣的讀者,會發現生物學、化學、物理學的整合在遺傳學上的重要性。只是對單獨一種科學具有深入了解是不夠的。同時,從這些科學家的故事,我們可以看到他們努力從事研究,不只是來自於自發的好奇心,還有無私地發揮自己所能、奉獻他人的利他精神,也是驅動他們努力不懈追求真理的動力。

遺傳學從孟德爾的豌豆實驗開始,經過果蠅、黴菌、噬菌體,進入DNA結構激烈的競爭,到了解DNA的複製、對突變和適應的分辨等等;從達爾文、孟德爾一直到華生、克里克,再到今天基因圖譜的解碼(有賴美、英政府和民間的合作),處處都呈現人類從求知、求真為出發點,推動科技不斷進步,終於在21世紀的今天,我們幾乎每天、每個月、每年都可以看到這兩種精神交互作用所帶來的最美好的果實。這種人性與科技進步之間互動所帶給我們的成果,顯示二者不可分離的關係。孟德爾在1860年代,大概也沒有夢想到一百五十多年後,他的研究啟發了這麼多有益於人類的發現。我揣測這個詮釋,可能是陳文盛教授把這本書取名為「孟德爾之夢」的理由吧!

我個人特別對於每位科學家不同性格的敘述感到興趣。這代表求真的科學精神(scientific inquiry)與人性(humanity)互動所產生的結晶。雖然這些年來,科技的進展加速,似乎遠遠超過人道可以駕馭科技的能力,但是未來的世界是否更美好,將取決於人道與科學之間緊密的互動、影響、導正的最終結果。

黃達夫(和信治癌中心醫院院長)

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來