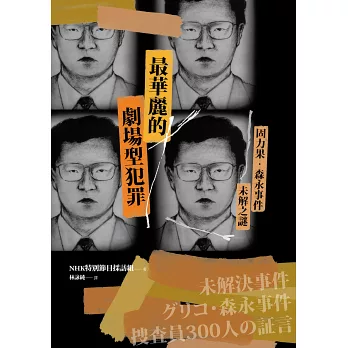

導讀

從「固力果.森永事件」淺談台日警、媒異同

「不要丟,因為這些資料中還埋藏著怨念。」

「為什麼我們會失敗?知道答案的只有犯人。我也想問為什麼。我們到底哪裡做錯了?」

「我把待過搜查一課當成驕傲,但卻無法公開承認自己曾參與過那起沒有破案的固力果.森永事件的搜查行動。」

「自從這起事件發生以來,我總是覺得在現場犯下最嚴重失誤的、導致警方抓不到犯人的就是我。」

「狐狸眼男子至今仍出現在我的夢裡。」

「直到今天,無論是出遊也好、購物也好,不管去到哪裡,狐狸眼男子都未曾離開我的腦海。」

「這起事件,到死都不會放過我。」

是什麼樣的案件,會讓當年採訪的記者與偵辦的警察至今仍無法釋懷?

這一字一句充滿遺憾悔恨的話語,講述著一件驚天大案。

它是「固力果・森永事件」。

「固力果・森永事件」是日本著名的「劇場型」犯罪,也是日本警察廳「廣域重要指定事件」中首起未解決事件。維基百科是這麼敘述的:「1984年至1985年期間,以江崎固力果食品公司社長江崎勝久被綁架、索要贖金為開端,最終發展成向眾多日本食品企業發出投毒威脅索要贖金的犯罪案件。」

二○一一年,NHK製作了《未解決事件》系列特別節目,其中第一件選擇的案件便是一九八四年的「固力果.森永事件」,並於當年十一月播出。而本書則是以此節目為基礎,重新編輯受限於節目時長,無法完整介紹的大量採訪內容以及龐大證詞與資料,完成這本內容相當紮實的非虛構紀實作品。

NHK為了「固力果.森永事件」特輯,派出多名線上記者針對當年偵辦此案的警察進行採訪,重新釐清案件始末。

這種集體採訪撰稿的報導著作,相較於單一作者著作,能採訪的對象更多更廣,看待事件的角度也更多元。但因為是多人協力,相互配合、協調溝通也是不小的難度。

顯然NHK的採訪團隊克服了難題,採訪到許多當年未曾公開的新發現,也讓我們透過受訪者更進一步瞭解事件真相。既有警察的觀點,也有當年參與的記者角度。

對警察來說,沒能在時效前逮捕嫌犯,是生涯之痛;對記者而言,那篇永遠無法刊出的破案頭條新聞,是一生的遺憾。

當時負責這起事件的資深記者曾說,他在追訴期滿之前,總是隨身攜帶預定在犯人被逮捕時刊登的手稿,而至今依然捨不得丟棄。

簡單來講,這本書就是透過卅七年前曾經實際參與偵辦、採訪這起事件的前偵查員、記者的證詞,經由現在的記者一一採訪,並重新建構、還原案件真相,以進行反思。

不誇張地說,從翻開的第一頁起,我就被深深吸引住了。但這並不是因為「固力果.森永事件」是日本近代最具知名度的「劇場型」犯罪,也不是這個事件曾造成日本社會多大的恐慌與震盪。而是這本書的呈現方式對我而言實在太有共鳴,這些內容對我來說,彷彿看到自己過去在採訪社會案件的樣子。

我不禁在想,如果是我的話,要怎麼讓曾經歷當年案件的偵查員、記者口中開口聊過去的事?

一般而言,記者可能相對好訪,常常採訪吃閉門羹的記者在自己成為受訪者時,大多能體諒同業,願意配合受訪。但警察就不一樣了,不少警察不太願意對記者多說什麼,畢竟多說多錯,更何況是針對未破案的事件發表意見。

如果事件已經破案,警察就會有無數想說的事情。包括怎麼找出犯人啦、或是監視、追捕了多久,才終於逮到犯人之類,吹噓自己的功蹟。但是,如果沒有破案,就誰也不想提起……

記者與警察的關係是需要培養的,以台灣來說,一個菜鳥記者想要與警察打交道,最普遍的做法是常常到他們辦公室泡茶聊天。久而久之,從讓人知道有你這個人的存在,到對你產生信任,最後願意為你提供訊息。

簡言之就是「見面三分情,日久見人心」。一次次的拜訪,最後總是有機會「金石為開」。負責採訪當年偵查員的記者是這樣寫道:

隨著一次又一次的拜訪,建立起信賴關係後,他們逐漸打開心扉。

看來在這方面,台灣與日本的做法沒什麼不同,總之,需要花時間。

讓我們回頭來看看「固力果・森永事件」吧!

這起案件是從一九八四年三月十八日晚間九點,位於兵庫縣西宮市的江崎固力果公司社長江崎勝久住宅遭歹徒闖入開始。江崎勝久遭到三名持槍歹徒綁架,並要求家屬支付贖金十億日圓及黃金一百公斤。兵庫縣警方得知後消息後,立刻出動部屬,並成立搜查本部因應。

身為讀者的我,隨著本書回顧當年的綁架案,很快地就進入緊張的氛圍及緊湊的節奏。

日本警方在處理類似擄人勒贖案時,都會與新聞媒體簽署「報導協定」,為的是避免將警方的動向洩漏給犯人,危及人質的生命安全,因此關於事件的報導必須完全低調。

所謂的「報導協定」是媒體與警方達成協議,在犯人落網或肉票獲釋前,不得擅自報導相關新聞。不過,做為補償,警方會逐一提供搜查過程的資訊(也就是說,警方會盡量同步讓記者知道案件進度,但記者必須要等到事件落幕後才能報導)。看到這裡,腦中不自覺的浮現出橫山秀夫的小說《64》,原來小說敘述綁架案件中警方與媒體的關係,就和真實案件如出一轍。

在整個「固力果・森永事件」中,這不是唯一一次警方與媒體簽訂「報導協定」。一九八四年底,歹徒將目標從固力果、森永、丸大食品,轉為鎖定好侍食品。十一月七日,好侍食品收到恐嚇信,要求一億元贖金,約定十一月十四日為交易日期。警方將之視為一網打盡歹徒的絕佳機會(事後看這也是最後的機會)。於是這次交付贖款的行動,警方再度與媒體簽訂了「報導協定」,禁止媒體任意發布新聞。

那麼,台灣在處理擄人勒贖案時又是怎麼樣的狀況呢?

一九九七年轟動一時的白曉燕案,有媒體在人質未獲安全時便發布新聞,甚至還緊隨家屬交付贖款,警方與歹徒槍戰時更是混雜於警方之中SNG連線,形成一股媒體亂象,並遭到社會輿論撻伐。

不過,從白案以後,台灣新聞媒體在處理綁架案新聞時,已不再高舉「新聞自由」的大旗如此放肆。每個記者都是人生父母養,大家都理解這樣的「新聞自由」可能會導致肉票性命安全。

我個人曾經經歷過兩次類似事件,分別是二○○九年的台北縣三峽五歲男童遭擄案,以及二○一○年台北縣新莊小五男童綁架案。所幸這兩件案子都在一天內就解決,最後肉票皆安全獲救。

就這兩個案子而言,台灣警方的處理方式與日本警方就不太相同。台灣警方與媒體並不會簽訂像日本「報導協定」之類的文件。這不代表媒體會肆無忌憚地報導,記者們都很自律地(其他時候也許嗜血,但至少這時不會)在肉票安全獲釋之前按兵不動,媒體間的「勝負」會擺在嫌犯落網之後。

除了綁架案之外,台灣警方有時也會對正在追捕人犯的案件,與記者協商要求暫不要報導,以免打草驚蛇。但這都僅止於口頭上的承諾,而非白紙黑字的協議。即便如此,我們做為第一線採訪者,在這樣的情況下,幾乎都會配合警方要求。畢竟,還是以破案、人命為優先,同時也可「賣人情」,算是與警方打交道,培養感情的一種方式。

因此,我個人一直對日本這種簽訂「報導協定」的方式感到很好奇,這樣的「報導協定」是有法律約束力的嗎?若是有媒體破壞了會怎麼樣呢?或者它僅是一種形式上文件,實際執行面上仍要仰賴媒體的自律?

在「固力果・森永事件」,警方與媒體的關係還有很多可說。在追捕歹徒過程中,為了保密,警方不僅誤導媒體方向,甚至不惜破壞長久以來與媒體建立的關係,對媒體說謊。

「說謊」在媒體與警察之間一直都是禁忌,因為會導致假新聞的產生。警方就算一再重複「我不清楚」、「我不知道」,也不會說假話。但為了這次搜查,就連底線都打破了。

確實,我自己過去與警察打交道的經驗中,並沒有被欺騙誤導的經驗,大多數時候,都是警察裝傻說:「這我不知道,你去問別人。」或是「拜託,這個不要寫啦!」若是警方真有難言之隱,他們也會坦白跟記者說原因,希望大家體諒。無論如何欺騙絕對應該避免,警察可以選擇不說,但不能騙人,因為信任一旦被打破,往後就很難回復。

我當時心想,只要逮捕犯人,事件結束後再約記者喝酒,對他們說那時真不好意思啊,把這件事輕鬆帶過就好了。因為那個時候,記者可說是我們的夥伴,就像戰友一樣,有種記者也和我們一起為了逮捕犯人而努力的感覺。但直到最後,都無法實現這場酒宴。這件事情至今仍是我心裡的一大遺憾。

就在「固力果・森永事件」的「大同門搜查」中,警方邊誤導媒體,邊進行搜查時,卻出現了《每日新聞》的「夢幻獨家」。警方在交付贖金時逮到了一人。沒想到《每日新聞》沒被警方誤導,獨家掌握這項訊息,即時趕在報紙截稿降版前,搶先刊登了逮捕嫌犯這一獨家新聞。

然而,這卻造成《每日新聞》、其他媒體、警方三輸的局面。

頭版標題寫著「逮捕固力果嫌犯」。雖說是獨家,卻是嚴重誤報。

原來當天警方逮到的人,其實只是被歹徒脅迫的無辜車手,也算是被害者。警方根本沒抓到歹徒,《每日新聞》刊登的是條烏龍獨家。大版面刊登錯誤訊息,說多糗有多糗;但對其他媒體來說,雖然因為是別報的烏龍獨家,可以稍微鬆口氣,但自己確實是在警方誤導下漏了這條新聞,在與同業的競爭上就是輸了。「漏新聞」是記者在工作中最大的失敗。

我想沒從事過記者工作的人,恐怕很難理解記者對「漏新聞」的恐懼。「別人有,我沒有」,那是一種對自己工作能力的完全否定,也是長官評價一個記者優劣的重要指標。也因此,記者每天都是生活在這樣的恐懼壓力下進行採訪,每當看到同一間記者室裡的同業有什麼動靜,都會緊張得要命。

在完全過追訴期之前,我未曾鬆懈片刻。在追訴期滿之前,隨時都有種可能會被其他媒體超前的緊張感……

我完全能體會當年採訪「固力果・森永事件」的記者,身上揹的壓力有多重,畢竟大家都是過來人。

話說回來,當年日本警方為什麼抓不到嫌犯呢?

廣域搜查的困難在於,愈多府縣加入,愈難判斷應該透露多少資訊,而且警察廳插手之後,他們也有自己的打算。

我認為這本書提到了一個很重要的關鍵,即第一線各府縣警察間的協調,及上級單位警察廳的整合指示出了問題。

這事件原本是始於兵庫的綁架事件,大阪府警也不是那麼積極處理。但後來固力果總公司與營養食品的縱火現場延伸到大阪,大阪府警才正式出動。畢竟大阪府警的規模僅次於警視廳,擁有自己是西方一霸的傲氣。後來,犯人要求把現金帶到各個地方,於是參與的縣警人數愈來愈多,最後京都和滋賀也加入,成為橫跨四個府縣的龐大陣容,就連警察廳也參與在內。

此案從一開始的江崎社長被綁架,就出現了兵庫縣警及大阪府警在搜查上缺乏合作的狀況。警察辦案講究地域性,彼此間都有著對自家地盤的執念,但當參與單位一多,誰來主導偵辦便成為問題。

在這次的採訪中,當時的偵查員提到了兵庫縣警與大阪府警互搶地盤、互相隱匿情報、多名縣警找上同一個人,以及因為過度重視保密而無法充分運用警力等問題。

台灣最著名的「劉邦友血案」也曾出現過類似情況。當年命案一發生,除了轄區桃園縣警局外,警政署立刻指示刑事局、台灣省警務處,最後甚至調動台北市刑警大隊一起參與辦案。這個陣容看似堅強,但實際執行偵查時卻遇到各單位權責不清、疊床架屋的狀況。

「劉邦友血案」中,各單位都想依靠自身力量破案,獨攬功勞。因此彼此隱匿情報,導致資訊不流通,大家各查各的。和「固力果・森永事件」一樣,多次出現同一個證人被多個單位分別傳去問話的情形。

這是史無前例的大範圍事件,不是單一府縣警可以處理的規模。我想剛開始各府縣警還抱持著地盤意識,不願意公開手邊的情報,希望是由自己查出線索。

這樣的狀況在「固力果・森永事件」裡層出不窮,最終導致一九八四年十一月十四日,針對歹徒前來取贖時,最後一次圍捕行動的大失敗。一輛滋賀縣警的巡邏警車,在不知道大阪府警的圍捕行動情況下,偶然遇到載有歹徒的轎車,但未能及時將其攔下,致使歹徒脫逃。

大阪府警為了將犯人一網打盡,派了機車部隊、車輛部隊進到滋賀縣,結果沒有抓到犯人,搜查行動以失敗告終,結果只能由滋賀縣警來承擔這個責任不是嗎?我們可不是心甘情願地接受。

由於「固力果・森永事件」的社會高關注度,當時的滋賀縣警本部長山本昌二因為滋賀縣警沒能攔下犯人,公開向社會大眾道歉。隔年八月七日,山本昌二在他退休之日自焚身亡,一般推測,他是為了此事件自殺謝罪。

資訊不流通,指揮無整合的搜查,導致行動失敗,甚至使得一縣警察首長為此自盡。這樣的代價不可謂不大。

我們這些偵查員都說,要是真的逮捕犯人,就要去本部長的墓前報告。我自己覺得查這起案子就像是在幫本部長報仇。滋賀縣警擁有絕對要揪出犯人的強烈決心。

前面有提到,警察強調地域性。然而,自家地盤上演著其他單位與歹徒的攻防,滋賀縣警先是被無視,要求不要插手,但最後犯人脫逃卻又被指責追捕不盡力,甚至導致本部長自殺,他們又何嘗不是這次事件被受害者。

或許也是因為這樣的原因,對當年參與偵辦此案的警察來說,破案就是他們為長官復仇的方式。就如同過去江戶時代,一心為君主復仇的武士般。只可惜「固力果・森永事件」最終未能在時效期間內破案,留下了許多謎團。

當案件時效已過,警察已無法解開謎團的現在,唯有靠記者的力量,才能再一次重啟調查。

對記者來說,每個人總是希望一輩子至少也要能採訪過一件大事。但是當這麼一個驚天大案突然出現在面前時,記者又會是甚麼心態呢?

老實說,能夠採訪這起足以在犯罪史中記上一筆的事件,比起感恩的心情,更多是「為什麼偏偏要採訪這麼重大的事件……」的悲壯,我的腦中只留下不斷掙扎的痛苦回憶。

我完全可以想像到,當時在處理這麼重大的刑案時,記者身上的重擔及不安。這種感覺不論是現在還是過去的記者,相信都多少有體驗過。重大新聞事件期間,每天都會擔心自己是不是漏掉了什麼關鍵訊息,不時偷偷觀察同業的動靜,總是處在焦慮情緒中,而且這樣的心情還不能外顯,以免在同業中暴露出自己的弱點。隔天報紙見報後又是另一番掙扎,比著各報的的內容,擔心等一下會接到長官罵人的電話:「為什麼別報有寫到XXX,你沒有。寫份檢討報告上來…」

儘管在當下是痛苦的回憶,過程中充滿挫折,但對記者來說,日後回憶曾採訪這樣的大案絕對是懷念不已,對自己曾在第一線代表大眾見證歷史感到自豪。

但對曾經經歷過像是「固力果・森永事件」這樣算是失敗案子的警察來說,心境可能無法向記者那麼坦然,許多警察由於無法逮捕兇嫌,終身背負著這個失敗的罪名,抑鬱而終。

一名「固力果・森永事件」的搜查員,在事件的搜查本部解散後,將本部的招牌帶回家,木牌上以墨水寫著「警察廳指定第一一四號事件指揮本部」。

「直到今天,我依然每天都看著這塊木牌,因為每次走進這個房間就會看到它。嗯,這也是我對自己的提醒。事件沒有解決就沒有任何意義。」

無法忘記這場失敗的搜查員們,在面對一次次來訪,想要重新探討「固力果・森永事件」的記者們,終於卸下心防,訴說著當年的故事,以及反思失敗的原因。

逮捕犯人是最大的使命,所以就這層意義來看,正因為這起事件沒有破案,才更應該將它流傳下去,讓懸案不再發生,如此一來才能真正獲得民眾的信任。所以在這層意義上,我認為,這是一起必須永永遠遠流傳下去的案件。

小說家、「疑案辦」網站作者/唐嘉邦

(本文作者唐嘉邦曾任《中國時報》記者,現為懸疑、犯罪主題網路媒體「疑案辦」作者之一。著有作品《野球俱樂部事件》、《疑案辦:血色芙蓉》,曾獲2019年第6屆金車‧島田莊司推理小說獎首獎。)

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

![[MUJI無印良品]MUJI溫和去角質洗面乳/200g](http://im1.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/081/22/N000812250.jpg&v=591a5d27k&w=210&h=210)

![[MUJI無印良品]書型可撕活頁紙(5mm方格).20孔/50頁.灰.A5](http://im1.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/114/15/N001141562.jpg&v=5e1e8739k&w=210&h=210)

![Nintendo Switch 2 Edition遊戲軟體《寶可夢傳說 Z─A》中文版[台灣公司貨]](http://im2.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/181/27/N001812799.jpg&v=6878b34fk&w=210&h=210)

![Nintendo Switch 2主機包含《瑪利歐賽車世界》盒裝版 [台灣公司貨]](http://im2.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/181/26/N001812641.jpg&v=67fdd295k&w=210&h=210)

![Nintendo Switch遊戲軟體《寶可夢傳說 Z─A》中文版[台灣公司貨]](http://im1.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/181/02/N001810258.jpg&v=6878b401k&w=210&h=210)

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來