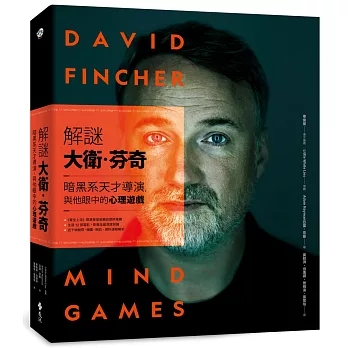

前言

奉俊昊眼中的大衛.芬奇

我有時把電影分成兩類:直線型與曲線型。這是非常個人且主觀的分類方法,甚至可說簡單粗暴。但我現在並不是在《電影評論》或《電影筆記》雜誌上寫文章,希望讀者能諒解我這樣的分類法。

有些電影充滿曲線,在角色和鏡頭移動之間,在影像構圖、甚至在配樂裡,流動著波濤狀的感覺,這是曲線型電影。反之,有些電影從頭到尾被銳利線條與觀看角度強勢主導,就是直線型電影。

對我來說,費里尼與庫斯杜力卡代表了曲線型電影,史丹利.庫柏力克與大衛.芬奇則是直線型的電影大師。尤其是芬奇的電影,不單單是直線,更是用剃刀割過、鋒利到讓人看了會感到眼睛與胸口刺痛的直線型電影。實際上,每次看完他拍的片子,我都感覺內心正在冒血。

他精準而優美的攝影機運鏡,讓人留下難以磨滅的印象;他強烈自信的構圖(你甚至無法想像有其他角度或取景方式)讓人感到痛快。攝影機與拍攝對象總是平行移動,保持著完美量測過的距離,不會有任何無意義的搖晃。看到這些手法所帶來的純粹興奮感,似乎又補償了觀影時內心所流淌的血。

我不想再多談那些「極端」例子,譬如《索命黃道帶》從空中俯瞰計程車的驚人鏡頭(其實那是視覺特效鏡頭),攝影機跟著那輛車,盯著連續殺人魔鎖定的目標一起轉了九十度,天衣無縫、完美同步。以前他就拍過讓人驚嘆的音樂錄影帶和電影,例如早期作品《異形3》、《火線追緝令》、《鬥陣俱樂部》,那時的大衛.芬奇無疑已是最具風格的技匠。

我比較想談的,是更樸素、不加修飾的鏡頭。《索命黃道帶》接近尾聲時,傑克.葛倫霍在五金行裡凝視約翰.卡羅.林區,或是《社群網戰》裡,傑西.艾森柏格茫然地盯著筆電,等待魯妮.瑪拉最終都不會來的回覆。那些時刻才是最深長的傷口,使我們無助,使我們感受到鮮血汩汩冒出。

這些最典型且看似平淡直接的鏡頭,無意識地憾動我們,又尖銳地刺穿心臟,僅有大衛.芬奇能帶給我們這種感受。那條又長又直、精心傑作般的血痕,也可以說是一道極其美麗的電影傷痕。

2021年3月16日

奉俊昊

導讀

揭開大衛.芬奇的黑盒子

大衛.芬奇的電影素以冷冽工整來凸顯人性混亂,你從此書中可以知道他如何提煉這樣的反差,之所以稱為「芬奇美學」,是因為他鏡頭下的「醜」就是美。

芬奇的電影通常有兩個意象,第一個是再具象不過的世界,以穩定的推軌鏡頭、幾何學的精準構圖,呈現滾動式的人物權力關係。這樣的畫面是我們熟悉的城市景貌與菁英崇拜視角。加固這樣看似安全穩定的假象,然後在密實的安全感中,如手術刀般鋒利畫下,或以羊膜穿刺的力道,破除現代人對「安全」的所有想像。

然而,芬奇就壞壞地戳這麼一個小破口,如他不太賣座的《索命黃道帶》,我們都是片中自命好人的角色,去想像嫌犯的蛛絲馬跡。如此反高潮的破案片簡直在與觀眾玩心靈遊戲,人類在為安全不惜自囚的環形監獄世界,直直掉進當代推陳出新的惡意裡,理性主義軟趴趴地躺在旁邊。

這本書讓你知道芬奇是如何行使這樣的魔法,讓我們理解兩世紀以來崇拜的菁英主義,原來只是大海中一條魚的眼界;而無以名之的混亂,是現代人一打開簾幕就能看到的現實。

這是其一意象,另一個意象則是每個人的「恐懼」。一開始,芬奇的手法只是放一蠅蟲發出嗡嗡聲響,你與主角無法辨別它的位置。它的殘響或一隻或多隻,在穩定與潔白的城市動線裡,製造一個不致於破壞生活、卻無法安定心神的長期狀態。

那是總埋伏在芬奇鏡頭之外的巨大主角,你在他精準的牧歌生活美學裡面找不到具體的干擾點。芬奇卻一步步讓它的存在感更大,隨著劇情推移,那干擾點簡直如房間裡找不到的大象──暗示「恐懼」都不在我們眼見之內。

這點在《致命遊戲》、《控制》與《鬥陣俱樂部》的前半段都顯露無遺,芬奇最愛拍經濟上游刃有餘的人,活在自己日昇月落的小王國,玩著自己的權力遊戲。我們喜歡唯物,是因為它毒到讓我們麻痺與安心。菁英信仰虛構了我們的真實,像卡夫卡的《城堡》,以無軸心的體制運轉(多像當今世界的混衡)。

任菁英小孩玩大車,這些「菁英人物」骨子裡是信任秩序能有效壓制人性的,是自戀到自毀的水仙花。如與芬奇合作《破案神探》的編劇潘霍所說:「芬奇和我都對精神病患、自戀狂與人格疾患很著迷,我認為我們有同樣的想法,有些人若不是成為連續殺人狂,就是當上高層政治人物。」這點在《紙牌屋》裡也盡顯無遺。這兩齣影集,他傳達給我們的是這樣惡名昭彰的嫌犯,極有可能是信奉(玩賞)秩序的普通人。

書中也點出芬奇早年廣告片常見的風格,他想傳達某一類的人(見多識廣、對社會地位有覺察、擁有可隨意支配的收入)只會選擇某些品牌。在這樣的世界語境中,「窮人」是有缺陷的消費者,他拍出社會學家包曼所說的:「當今世界運轉的祕密在於人為創造的不足。」這樣以製造「不足」為主產品的世界,真正的窮人形同消失,這是後資本主義的極致,每個人受困在「個人的王國」裡,持續生產著自己的「不足」。

芬奇早期一鳴驚人的公益廣告,是一嬰兒在子宮裡抽菸的畫面,驚悚但效果顯著。他是凝視深淵的人,顯像這世間華美下的地獄圖,因此作品如芥川龍之介的筆下世界,狼羊一體,是工整社會下誕生的「惡之花」。

他在《異形3》凸顯的不是實體怪物的恐懼(因此惹怒片商),而是尖叫都沒人聽到的恐懼,是開放又密閉的「孟克」吶喊。書中提到芬奇的一絲不苟讓他有多難合作,他拍的表現主義藝術,包括最不商業化的《曼克》都成為美國擬人化的晚年景象。自大的菁英社會、無限擴張的美國精神,如今都隨著《火線追緝令》的老警察沙摩賽,一步步走在頂級城市流淌的腐敗中。芬奇的每一步都踩在體制的痛點上,讓麻木的我們被痛醒。現代人恐懼的是什麼,不是肉眼所看到的距離,而是我們就活在其中。

芬奇眼裡的惡之花美到無法拯救,美到靈魂都被撲通放置在他的精準中,也在社會的福馬林裡。

馬欣(作家、影評人)

推薦文

談到大衛.芬奇,《鬥陣俱樂部》、《火線追緝令》、《社群網戰》乃至近年的《控制》、影集《破案神探》,多數人都能聊上幾句,在在證明了他是一位能夠同時抓住觀眾與影評胃口的創作者,也是當代極具代表性、突破性的導演之一,再通俗的懸疑情節到他手上,往往成了驚心動魄、攪動人性的深淵凝視之作。

而《解謎大衛.芬奇》一書以公正客觀的角度,縝密而全方位地逐一按照作品,分析其結構、理念、隱喻、特質、性格、手法與影響,旁徵博引,深度拆解,即使對他的電影如數家珍的影迷,依然能從此部著作中獲得滿滿的資訊與新知,潛入更深一層的大衛.芬奇心理殿堂。

一頁華爾滋 Kristin/影評人

如果人心各種不可解的神祕幽暗,說到底無可迴避,那麼大衛.芬奇的電影就是極度冷酷、卻也絕對誠實的直球對決。他以連續犯罪或心理遊戲作為邀請函,引導觀眾進入即使徒勞仍須嘗試的解謎過程,遍尋不可確知、但可能逼近的答案。而本書在此意義上,給了我們許多寶貴線索。

李明璁/作家、社會學家

許多人都以為「風格」指的是喜好或標誌,字句特別長或簡潔、色調特別灰暗、動作場面就要有鴿子等等,但你在大衛.芬奇身上找不到這件事。

雖然《鬥陣俱樂部》裡的剪貼彩蛋被人津津樂道,但他沒有再用。因為風格是對事物獨到的看法,而不是慣例或自我重複。這也是為何新人不用煩惱風格,風格會自然形成。

芬奇曾說過:「我不想成為別人怠惰下的犧牲品。」想學大衛.芬奇,必須學習他對細節的探索和掌控,而這本書記錄的,正是他努力的成果。

東默農/知名編劇講師

此前不久,我剛重看了《火線追緝令》,比起「大衛.芬奇說了一齣聰明、殘忍而完美的悲劇」,本書中「導演就是約翰.杜爾」的觀點,更讓我未曾想過、無比醒腦。那對細節的在乎,對儀式感的追求,對戲裡戲外(受害者/被操縱表演者與追案者/觀眾)的絕對掌控,都有一股暴君式的執著。也難怪這次經驗能讓他在《異形3》的慘痛失望之後,重新「相信電影」。

直到現在,大衛.芬奇都在犯下一樁樁案子——犀利的人物情節、偏執的色調、跟蹤狂式的鏡頭,他劃開命運的肌理,從中透出一股屬於他的冷,叫人牙顫又同時拜服。對大衛.芬奇而言,完成這一切不只是美學的判斷,還是宗教式的,是道德(對與錯)的追求。而我們,也只能信了。

張硯拓/影評人、《釀電影》主編

大衛.芬奇不只是凝視犯罪的心理,更是剖析時代的暗影。那些人人熟悉的知名電影就不用說了,我特別愛美劇《破案神探》,從美術視覺(如字體),到音樂,再到說故事的方式,都是獨一無二的。

這部片並沒有他的電影中的典型張力或驚悚緊張,而是緩緩地把觀眾帶入連續殺人犯的心理狀態,在平靜之下暗潮洶湧。大衛.芬奇是捕捉人性扭曲與幽微的魔法師,也是當代最會說故事的導演,而這本書就是揭露他密技的魔法書。

張鐵志/《VERSE》創辦人暨總編輯

大衛.芬奇擁有獨特的對電影這件事的洞察,以一份高度執著、無止講究的極端,在各個面向推至極致。

這些作品表面上是我們自以為熟悉的各路類型,他卻能在裡頭研磨一系列的漸層和雙層性,既是感官被開發的經驗,也讓故事的內涵暴漲。

黃以曦/作家、影評人

簡直夢幻成真!我說這書。

著迷於一些靈魂,好讓我們確信自己擁有那勉強可稱為靈魂的東西,大衛.芬奇無疑是我們世代中最吸引人的電影創作者。儘管他不愛被作者論拘束,但你又怎麼能否定《鬥陣俱樂部》在藝術風格上的絕對位置呢?我們就是被他領著才想成為導演的呀!我保證他創造了一票導演!

有些富豪語錄,我看如屁,大衛芬奇則連惡搞都如仙氣,我全身都想浸淫。他怎麼會那麼酷,我以前只能「想知道」,現在「有機會知道」,而且「會想一直講給別人知道」,哈哈哈,這才高好不好……

盧建彰/詩人導演

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來