後記

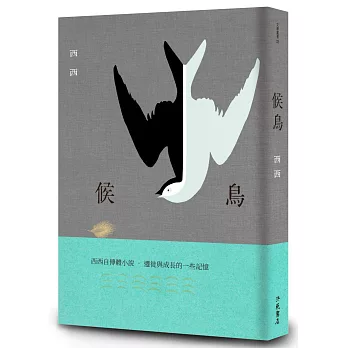

據說文學藝術的好處是重拾那被近世科學和哲學所遺忘了的個體。這個個體在過去時代的洪流裏曾受拒棄,甚至引以為恥,彷彿暴雨狂風裏,皮之不存,毛將焉附?我曾想過為《候鳥》加上這麼一個副題:「一些記憶」。如果這些記憶和過去的時代相涉,並不完全是偶然的事,我們這一輩,的確從小就身不由己,隨著父母為了這樣那樣的原因遷徙,在遷徙裏艱苦地、緩慢地長大。稍為安定下來,又發覺身邊的許多人,又開始了另外的,也許更為遙遠的遷徙。然而,也終究祇是一些記憶罷了,這裏面並沒有什麼因果得失、是非成敗,並沒有一些人寫讀傳記、歷史時的願望:從過去透視未來,從個人或集體的反省裏獲得智慧。我絕不敢懷疑這種智慧,我祇是抱歉自己並沒能夠把它帶給讀者。而這,或竟就是小說與個人傳記、集體歷史的分別吧。

遷徙看來還沒有完成,至少心理上還沒有,那或者需要許多個世代,於是《候鳥》也沒有完成。實情不是這樣的。《候鳥》是一九八一年五月間開始在香港《快報》上連載的長篇,因為長,給編者劉以鬯先生惹來了麻煩。起初問題並不大,別人以為我循例寫十萬、八萬字就放手,哪知整整一年過去,仍然沒完沒了,終於按捺不住,對編輯埋怨:這麼長的東西,該轉到悶(文)藝刊物上去發表。連累了編輯,我祇好決定趕快收場,本來想寫六十萬字,結果三十萬字完工大吉。如今出書,刪去些臃腫的段落,得起首四章十八萬字,幸好也算頗完整的獨立篇章。至於其他十數萬字,以及各種可能的發展,容我精神好些,以後再把它改訂出來。

把這些事寫出來,想到的是寫作難、編輯難、出版文藝作品尤難。我在這裏不得不感謝洪範。從《像我這樣的一個女子》到《候鳥》,是洪範為我出版的第十一本書了;這些日子裏,雖然仍在香港的文學刊物、報刊上發表小說、寫作專欄,但其間並沒有在香港結集出過書,難怪有心人要提名我競選香港市政局什麼的雙年獎,發現我不符合資格,按它的規定,要這兩年內有書在港出版才行。

一九八九年香港政府出版的《香港年鑑》談及香港的文化藝術有這麼一句:「除了臺灣的西西外......」,令我吃了一驚,還以為是什麼地方的道聽塗說。前此,我在香港好歹也出版過五、六本書,還是洪範出的最多,也是比較滿意的版本,從這個角度看,說我是臺灣作家,倒是美麗的錯誤。

一九九一年七月

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來