對於遭遇性侵、家暴、霸凌或重大事件導致創傷(trauma)的人們而言,想要忘記,卻一輩子烙印在心中,無法復原(recovery)。

當時的事件因為太震撼,無法說出來給別人聽,甚至說給自己聽都有困難,這是創傷「難以啟齒」(unspeakable)的特徵。

然而,把創傷說出來、寫下來,是邁向復原的重要方式;因此,旁人的聆聽和支持顯得很重要。

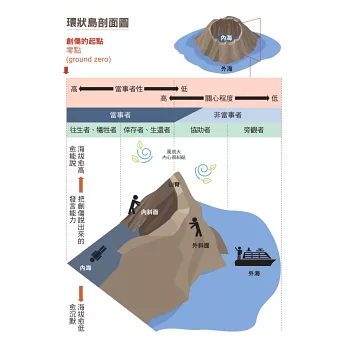

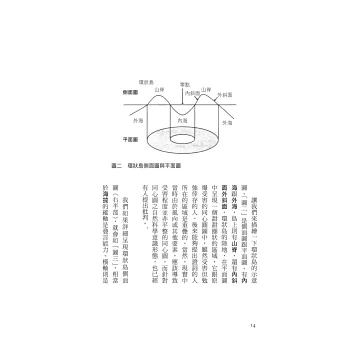

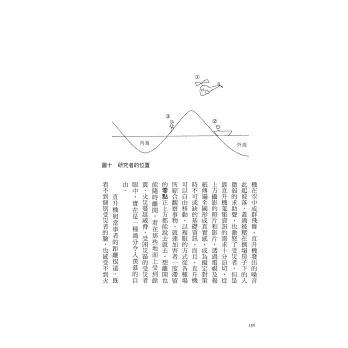

作者宮地尚子以精神科醫師和社會學家的立場,在本書中建構名為「環狀島」的創傷與復原模型,勾勒完整的求生地圖。

無論是倖存者、支援者(心理諮商師、精神科醫師、律師)和旁觀者(受害者的親朋好友),都能在環狀島模型中找到各自的位置,進而了解自己可以用什麼方式,協助倖存者邁向復原之路。

世界上所有加害人對旁觀者唯一的要求,就是什麼都不做。——茱蒂絲・赫曼(Judith L.Herman),《從創傷到復原》(Trauma and Recovery)

我不再允許別人讓我覺得自己的存在是一種羞恥。——葛洛莉亞・安卓杜雅(Gloria Anzaldua),〈如何馴養野生之舌〉( How to Tame a Wild Tongue )

心原本就被身體化了、思考大抵是無意識的、抽象概念則是一種大幅的比喻,這些是認知科學的三個主要發現。在這些發現之後,哲學已經不可能再回到相同的地方了。——喬治・雷可夫(George Lakoff)、馬克・詹森(Mark Johnson),《肉身的哲學》(Philosophy in the Flesh)

靈魂與靈魂的焊接,瞬間的閃爍。——保羅・策蘭(Paul Celan),飯吉光夫譯《光明之迫》(Lichtwang)

有時候,受害者的世界還會愈來愈狹窄。受害者跟加害者的人際關係,是唯一有內容的人際關係,大人和同學們也會變成非常遙遠的存在。

很遠、實在太遠、看起來就像是居住在另一個世界的人。

在空間上,沒有加害者的空間,矛盾的是,會化為沒有現實感的空間。

不,就算家人帶你出國旅行,加害者依舊「在那裏」,空間充滿了加害者的臨在感,怎樣都無法逃離加害者的眼睛。

加害者的眼睛會逐漸佈滿各處。就跟極權國家的人民總是感到獨裁者的眼睛無所不在,屬於同樣的機制。

——中井久夫,〈霸凌的政治學〉

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來