前言

淮軍與大龜文的召喚與尋覓

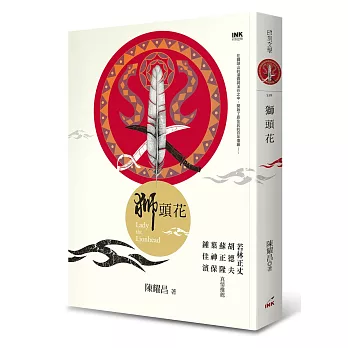

—我寫《獅頭花》的心路歷程

先說一段靈異故事。後來在我寫作過程,靈異的含量愈來愈足,讓我深信不疑。

2015年3月5日,農曆正月十五日,漢人的元宵節,但對我的意義不同。這是屏東馬卡道平埔的「姥祖生日」。在屏東的射寮和後灣,當天有難得一見的夜祭與跳戲。我已期盼經年。補上這一段踏查經歷,我的《傀儡花》就可以大功告成。然後3月6日,我打算到屏東牡丹鄉的女乃舊社踏查。女乃社就是1874年6月2日牡丹社事件時,日軍分三路大舉進攻牡丹社群,北路自楓港出發,越過女乃山,所攻破的部落。

那時我心中所構想的「台灣花系列三部曲」,第一部是《傀儡花》,寫原住民與洋人的衝突;第二部《牡丹花》,寫原住民與日本人之間的衝突。我心中的構想,是以牡丹社事件中,在女乃社被日本兵俘獲後,送到日本國內教育改造的牡丹少女「阿台」為主角。至於第三部《胡鐵花》,則是藉胡適的父親胡傳來貫穿描寫清代「開山撫番」政策下的原漢衝突。

當天我搭高鐵南下,一大早到了左營。跳戲和夜祭都是入夜才開始。有此空檔,我就請朋友幫忙在上午九點半到下午三點半之間,到屏鵝公路沿線踏訪「淮軍遺址」。

下了高鐵,我與高雄好友邱君(《傀儡花》楔子中帶我去「荷蘭公主廟」的朋友)及潘君(斯卡羅總股頭潘文杰第五代孫)會合後,直驅屏鵝公路。

不料車子才上88號公路,就愈開愈慢,然後右邊車蓋竟然冒出白煙。我們只好下車,在高速公路旁等待拖車。邱君很納悶,因為這部車在一週前方進場保養。我們到了潘君曾任職的某修車廠,等了一個多小時,確定車子不可能當天修好。於是修車廠慷慨借了我們一輛車,繼續行程。

我查到屏鵝公路旁至少有三個清朝官兵墓塚,由北向南分別是1.佳冬昭忠祠,2.枋寮昭忠祠,3.嘉和與莿桐腳之間公路旁的王太師鎮安宮。(那時我以為來此的清軍都是淮軍,後來才知道不然。佳冬的是廣東軍,枋寮是淮軍,鎮安宮則為湘軍為主。)

容我在此補充說明何以會對「淮軍在台灣」這個議題產生興趣。過去,我們很少聽說淮軍曾經在台灣轟轟烈烈過。

說起來,這也是才半個月前的一個意想不到的機緣。

我家每年春節會出遊。但2015年在舉棋不定之間,所有旅行社均已爆滿。唯一有空位的是「黃山」。

我喜歡古蹟或博物館,風景對我沒有吸引力。黃山行可說是為旅遊而旅遊。沒想到,此行竟改變了我既定已久的寫作計畫。

黃山之行果然索然無味。還好山下徽州特有的清麗景觀讓我精神一振。

2月22日最後一天,行程是自合肥搭機回台北。在合肥,有一上午空檔。旅行社安排的景點,只有最後的參觀李鴻章故宅還算合我口味。李府中展出史料照片圖片甚多,我看得津津有味。

近尾聲時,有一張「淮軍昭忠祠全國分布圖」深深吸引了我。我發現台灣竟然也有一個,在鳳山。鳳山是我外祖父母家,我小學至高中每暑假必到,但我卻從未聽過鳳山有「淮軍昭忠祠」。

回到台灣後,我上網查詢鳳山古地圖,果然有「武洛塘山昭忠祠」。光緒三年(1877)建成,依文獻記載,祭祀淮軍一九一八人。這數字又讓我嚇了一跳。對照鳳山古今地圖,發現昭忠祠原址已是民宅,早已不存在了。還有,我從未聽過鳳山有「武洛塘山」。

我們在教科書上唸到的淮軍何其神勇,因此一九一八名淮軍戰死台灣的數目讓我震撼。這至少是牡丹社事件時,日軍死亡人數的二倍。史料又說原住民有五個部落被燬,那麼原住民被殺的人數應該也很可觀。這麼重大的史實,我卻懵然不知,而即使政黨輪替後的中學歷史課本也好像未提。

「鳳山昭忠祠」已成歷史,但我查到當年戰場旁邊的屏鵝公路至少仍有三個清朝殉職官兵遺址,我一定要找到。而第一個目標在佳冬,我想當然認為也叫「昭忠祠」。

因車子出了狀況,原計畫十點半到佳冬,變成十二點半,已是公家機關午休時間。街坊及市場父老皆曰佳冬沒有什麼「淮軍昭忠祠」,只有1895年抗日志士的小廟。我們堅持應該有,有年長村民譏嘲:「我自小在佳冬長大,說沒有就沒有。」 後來到了一個路口,見一老者坐在路旁吃便當,我們上前請教,竟是玉光村村長。他不確定地說:「你們說的可能是一個很偏僻的小廟,騎摩托車十分鐘左右。我也不敢確定地點,但那好像是紀念抗日志士。」

又是抗日志士。我們都好失望,但還是打算去看看。他指了一個方向。稱謝道別時,我突然心血來潮,取出名片,說我是台北來的,本行是台大醫師,探訪是為了寫小說。

他瞄了一眼名片,突然問:「你熟悉某某醫師嗎?」我說:「是我大學同班同學,還是同寢室好友。而且很巧,今天因為我要造訪他家鄉,我倆還在LINE上聊了一陣。」村長一笑:「我是他小學同學。」

距離驟然拉近,老村長表示樂於以摩托車帶路,我們大喜。果真還不好找,繞來繞去來到荒郊野外一個只有約三公尺寬的小廟,上題「忠英祠」,而不是「昭忠祠」。神桌上二個牌位,後面的老舊石牌位刻著「皇清 振字 福靖 營 開山陣亡病故員弁勇丁神位」,我高興地無以名狀。福靖營正是王開俊麾下營號。但另有一座相當新的「抗日志士」祖先牌位,幾乎完全遮住了舊牌位。難怪佳冬村民皆不知小廟原旨,而有所誤解。(附圖)

因為此次行程主要是與原住民上山到女乃社,於是我在台北出發時,隨手帶了數包我自黃山行買回的花生。細心的邱君則主動為我準備了兩瓶洋酒。我拿出花生與酒來祭拜。合掌而拜時,我又心裡一震。天啊!怎會這麼巧,我竟會剛好帶了安徽出產的花生,還有洋酒,來祭拜一百四十多年前在台殉職的安徽淮軍(註1:後來,我查知此處福靖營為台灣鎮總兵張其光屬下李光之部,屬廣東兵,在光緒三年左右因開路殉難,與王開俊無關。)!

第二個目標是「枋寮昭忠祠」。在枋寮我們第一位問路的年輕女性竟然二話不說,馬上開著車帶領我們去。於是我們到枋寮後十分鐘,就到了北勢寮的白軍營。原來當地人叫「白軍營」而不稱「淮軍昭忠祠」。但祠堂內有「淮軍義祠」及「枋寮昭忠祠」的匾額。不用說,如果沒有人帶路,一定要摸索很久。這個白軍營規模更大,由其廟後墓龜之隆起,可以想見埋葬人數至少上百名。於是我也以安徽花生及洋酒祭拜了他們。這次是正牌「安徽淮軍」。

後來我查到,這個白軍營一共埋葬了七百六十九名淮軍,是在同治十三年(1874)七月抵台迄光緒元年(1875)元月,獅頭社戰役前在鳳山病死的淮軍(註2:後來我在2016年10月11日再度造訪白軍營,竟巧遇白軍營改建者柯三坤老先生,他迫不及待告訴我他的建廟過程,也充滿靈異。他挖出的骨骸四百餘,分四列整齊排列,他以廟側碑文記載此事,見第二十一頁照片)。

第三個「王太師鎮安宮」依我查到的網路資料似在山邊,但我們當天未能找到,後來多次尋找也都落空。直到2016年1月31日經楓港耆老之助才找到。竟然是在屏鵝公路旁的小巷內海邊,是2001年遷建的。建築外觀是民房,如果不是有香爐與塔,看不出是廟宇,有些怪異。

第二、三天我終於如願到了女乃社。與我們同行的牡丹村村長說,這個女乃舊部落已廢棄多年,連他們都是第一次來此。換句話說,自1874年到2015年,已經有好久好久沒有人跡。我們沿著四重溪溯溪而行,披荊斬棘,終於到了在1874年6月2日被北路日本軍焚燬的牡丹人舊居。村長在進入舊部落之前,虔誠禱告,表示希望沒有打擾到祖靈。然而,當晚與翌晨,我在女乃社諸事不順,相當突兀。

3月5日至7日的不尋常過程,後來逐漸在我心中發酵。首先,我想我是得罪了女乃社的祖靈,或者是女乃社祖靈不喜歡我把他們寫入小說。我領悟到,不管是整個女乃社的亡靈也好,「阿台」個人也好,對祂們而言,1874年是悲痛、殘酷與不堪回首的過去。祂們寧可隱匿於深山之中,伴著當年的石屋殘柱而不受外界打擾(更不願被公開、回顧)。

相反的,另外有一股冥冥之力,牽引我到安徽,到合肥,然後到佳冬,到北勢寮。如果我們車子沒有莫名其妙故障,我們很難如願找到忠英祠及北勢寮白軍營。而且我們神差鬼使帶了安徽花生,帶了酒來祭拜。這些淮軍亡魂給台灣遺忘了超過百年之久,他們在天上或地下豈能甘心。他們埋骨台灣,然而紀念他們的鳳山淮軍昭忠祠,只存在了三十年左右,就為日本人夷平,遺骸不知何在。如今台灣二千三百萬人包括台灣史學者在內,幾乎無人重視鳳山曾有淮軍昭忠祠的存在。至於白軍營及忠英祠,香火少得可憐,甚至給當地民眾的抗日志士祖先牌位掩蓋了。

試站在這些淮軍的立場,他們當年來台,是為台灣居民對抗日本人。後來投入獅頭社戰役,也是為了台灣居民。他們為台灣人而埋骨異鄉,後世台灣人卻毫不知曉,也不領情,他們豈能瞑目。更不堪的是,到了二十一世紀,因為時代的變遷,這個島上正逢原漢關係的反省與再出發,在轉型正義的思潮下,大家因為同情原住民被百年欺凌,因此開始譴責鄭成功為入侵者,也責怪「開山撫番」始作俑者沈葆楨,對前朝的清廷更是毫無好感。可是淮軍將士何辜?他們也不願渡海,更不願打仗。他們也是受害者。(註3:有關鳳山「武洛塘山淮軍昭忠祠」的始末,後來就繼續尋訪,略有所成,過程也充滿神奇,請見第三八七頁附文。)

因此,他們試圖提醒台灣人,有關他們的存在與功勳。

於是,我驚悚了。我也必須承認,直到去尋訪忠英祠與白軍營的那一刻,我心中還是有偏見,認為這些死在獅頭社之役的清軍,和死於牡丹社事件的日軍一樣,都是一丘之貉的外來侵略者,而非正義之師。這次踏查,促使我重新省思。來台的淮軍,在同治十三年面對犯境台灣的日本,是奉命保國;在光緒元年,出兵獅頭社,是奉命衛民。他們盡忠職守,竟因而埋骨異鄉,且又為了後世的意識型態而蒙上侵略者污名,怎能不抗議,怎能不發聲。我一向倡導日本大河劇的「只要忠於職守就是好人」的價值觀。怎麼可以在這方面,竟那麼「媚俗」(Kitsch,米蘭昆德拉在《生命中不可承受之輕》中的用詞)。

回顧歷史,我們也許可以質疑獅頭社之戰是否是可以避免。我們自史書來看,可說是王開俊擦槍走火釀的禍。而沈葆楨是否反應過當,使撫番變剿番,也可以討論。但史論不可讓這一九一八位淮軍蒙受不名譽或永遠淡忘。

尤為諷刺的是,後來犧牲的一九一八名淮軍,埋沒於荒煙蔓草,不存於後人記憶,也消失於史冊典籍。而一開始就被當時《申報》批評為濫殺惹禍而自身也慘死的游擊小官(相當於今之「營長」階)王開俊,反而一人成神,獨享人間煙火。後來2016年1月31日,我終於在屏鵝公路嘉和海邊近七里溪河口找到了這一間遷建後的王太帥鎮安宮。那是光緒元年四月二十日左右,淮軍將找到的九十七人屍骨與王開俊頭顱後合埋之處,故建有塔,並有「王」字標示。更妙的是,我之前在屏鵝公路的五路財神廟旁,也找到了小神座「五營元帥」、「保家衛民」,我相信也是王開俊。因為王開俊帶領一營「五哨」,於是被民眾誇大成「五營」,而也由「游擊」晉升為「太師」(《封神榜》的大官)。

如果張光亮、王德成、田勤生等殉職將士地下有知,當然是不服氣的。他們之死可說是為王開俊所累。而如今王開俊獨享建廟祭祀而他們卻遭埋沒、遺忘,情何以堪。

於是我漸漸改變想法,決定不寫牡丹社事件而改寫獅頭社戰役,就是這本《獅頭花》。因為在獅頭山的濛霧與溪谷之中,有太多遭埋沒的英魂,有太多給遺忘的台灣歷史,有太多的血淚與反諷。

*

然而,更艱鉅的尋尋覓覓是對交戰另一方的大龜文踏查。因為我對大龜文知道甚少。首先是,一百四十年後,「大龜文」的名詞不見了。原來的大龜文,現在分屬屏東獅子鄉與台東達仁鄉。但是攤開地圖一看,除了南迴鐵路小站的「內獅」車站外以及一個「內文」,找不到當年獅頭社戰爭的痕跡。內獅,顧名思義,不是應該在內陸山中嗎?怎麼跑到海邊來了?而外獅呢,怎麼不見了?內文在當年是大龜文兩大統治家族邏發尼耀及酋龍的大本營,結果大龜文名號被日本人廢了,改稱「內文社」。這裡在日本時代大正年間,也發生抗日的「南蕃事件」。如今地圖上內文猶在,但顯然已是舊部落廢墟。邏發尼耀後人已遷到台東安朔及屏東東源。至於酋龍家族的子弟,則已搬遷到中心崙。網路上仍以「大龜文」為名的文章,大體就是出自邏發尼耀子弟張金生與葉神保兩位政大民族所的博士。

其次是,當年的戰場在哪裡?如何去找出「領導抗戰」的大龜文大頭目名字?我寫《傀儡花》,在羅妹號事件與南島之盟中,斯卡羅卓杞篤總股頭之名早已如雷貫耳;十九世紀的來台西洋人士對卓杞篤多有描述。只差他早死了幾年,未能像他的養子繼承人潘文杰,留下許多照片與故事;也不像遭日本人殺害的牡丹社頭目阿祿古,因而名留青史。但上瑯嶠大龜文要到1898年鳥居龍藏帶著他的助手森丑之助才蜻蜓點水探訪過,外界對大龜文的文獻記載極少。

我朝思暮想的是,以部落酋邦對抗大清帝國的大龜文總頭目大英雄,名號為何?我首先想到的方法,是去請教現在的「大龜文國王」張金生。於是2015年7月18日,那個夜涼如水的晚上,張金生與我在他的安朔村「萁模文化園區」煮酒論英雄祖先。「國王」告訴我,大頭目的弟弟死在那個戰役中。有了這樣的訊息,我回到台北之後,就把當年大龜文獅頭社戰役前後的沈葆楨及其他台灣官員奏文找齊。皇天不負苦心人,終於在浩瀚文字中,給我找到那個關鍵人名。在光緒元年四月十五日夜至四月十六日晨最激烈的獅頭社決戰,相當於1875年5月21日上午,在內獅部落英勇成仁的大龜文頭目之弟,叫「阿拉擺」。

光緒元年四月二十三日,沈葆楨《淮軍攻破內外獅頭社摺》:「自卯至巳,賊始破,計斬悍番六、七十名,內一名名阿拉擺,龜紋社番酋之弟也」。

其二是在上述戰役大約一個月後,清廷終於和大龜文人議和,當時在台淮軍提督唐定奎在「勝利」之後向大龜文提出七條約定的過程,曾提到許多番社頭目的名字,中間最重要的是「野艾」,後來立為「大龜文總目」。

那是沈葆楨在另一篇奏文,光緒元年五月二十三日,《番社就撫布置情形》:「十二日,枋山民人有程古六者,帶至內龜紋社番目野艾、外龜紋社番目布阿里煙;又有射不力社番目郎阿朗者,帶至中文社番目龜■(口六)仔、周武濫社番目文阿蛋及散番等百餘人款營乞降。……以龜紋社首野艾,向為諸社頭人,拔充總社目統之,著照約遵行。所統番社如有殺人,即著統目交凶;如三年之內各社並無擅殺一人,即將總目從優給賞。其獅頭社餘孽,探悉竄伏何社;即由何社限交,不許藏匿。野艾及各番等均願遵約。」於是我可以確定在獅頭社戰役被封為「大龜文總目」的叫作「野艾」。(在小說中,我把「野艾」改為「遮碍」,請見首頁:〈作者的話〉中的說明。)

「野艾」及「阿拉擺」就是我要進入大龜文歷史的兩個關鍵人名密碼。除了文字搜索,現場踏查更是我的最愛。我的隨身袋內永遠帶著那張被我翻得快要解體的大型南部屏東地圖。我走入屏鵝公路兩旁的每一個溪谷:枋山溪(大龜文溪)及其支流阿士文溪、卡悠峰瀑布(內獅瀑布)、七里溪、楓港溪,終於對當時的部落、戰場與行軍路線大有概念。後來,我又得以參加邏發尼耀家族及萁模族文化發展協會主辦的「排灣族歷史文化學術論壇」,收穫甚大。再加上我收集的種種清代文書《甲戌公牘鈔存》、《清季申報臺灣紀事輯錄》、《沈文肅公牘》……,以及國史館台灣文獻館翻譯日本人所著的《處蕃提要》、《風港營所雜記》及近代《枋山鄉志》等,我覺得我已經可以下筆來重現台灣史這段可歌可泣的故事了。

早已有心理準備,寫原漢衝突的小說極難拿捏,將是吃力不討好。我的小小心願是,希望經由這部小說,能還原1875年的大龜文和淮軍戰爭的原貌。而淮軍並非戰爭發動者,他們是奉命上戰場,戰後即班師回鄉;戰爭的發動者,算是沈葆楨,但那也較接近是擦槍走火,而非蓄意。在我眼中,雙方各有立場,都是英勇、盡責的。只能說,那是移民社會歷程中的不幸與無奈。這是一場雙方都死傷慘重的戰爭。我認為我們應該為大龜文的殉難者立碑,為阿拉擺立碑,在當年的古戰場立碑,供台灣人子孫憑弔、反省。淮軍雖然還有「白軍營遺址」,我也認為他們應更受到尊重。到屏鵝公路兩側,對「獅頭社戰爭」的雙方現場憑弔,應該是台灣人中、小學歷史教育中很重要的一課。甚至,我希望政府明令,將因對抗漢人、保衛家鄉而英勇成仁的阿拉擺及其他七十多位原住民英雄的死難之日,5月21日訂為「原住民英雄日」或「原住民殉難日」,全國放假一天,以茲紀念。

我喜歡舉日本人現在看明治維新的觀點來看歷史人物。日本人對擁幕派的土方歲三、松平容保、近藤勇等,也充滿敬意;對當年「造反」的西鄉隆盛,其評價也高於當代政治正確的大久保利通。「人格」、「盡忠職守」才是評價關鍵,不是「立場」或「成就」。當然因為1875年的戰爭,從此開始了原住民的百年傷痛,「你們的蓽路藍縷,我們的顛沛流離」。這確實是移民者後代今日需反省,要道歉,需還給原住民的公道。但恩恩怨怨的結局,不應是為了要算清總帳計較是非,而是要雙方和解,要多元文化,要族群共榮。也許上天要開山撫番一百四十年後的台灣,選出一個原漢混血的台灣總統來執行原漢轉型正義,正是要提醒我們,當年淮軍與大龜文戰爭的雙方,如今都已經是台灣人的祖先。1874年以後調派來台的一萬多名以上或禦外或剿番的軍隊,有不少後來就定居在台灣民間,而成為台灣人多元祖先的一部分。而當今台灣總統就是當年的開山撫番指標戰役之後,大龜文與清軍原漢和解而通婚的後代。這莫非是冥冥中的天意?

歷史往往要在沉澱之後,才讓人恍然大悟。

2016年9月底

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來