推薦序

看書打仗

看這本書,是記者看記者……有些狀況,我覺得熟悉,有些狀況,讓我羞愧。譬如,她是戰地記者、我不是。但,她在前往戰地採訪初期,心情是煩惱不定的,「並非我討厭這份工作,也不是因為辛苦而想放棄,而是這工作有什麼意義?我突然喪失了自信。」這點我倒是沒問題,我一直確信我這個記者的意義,反而,常被人「詬病」太過自信。在阿富汗的行動診所,作者美香看到跋山涉水的婦人、滿臉倦容的擠在長龍隊伍裡,醫生為婦人聽診、量體溫後,「她的表情頓時轉為開朗、面露安心的神情,」美香現場目睹醫生的付出,相當感動,她覺得「身為記者的自己實在渺小」。我相信她的自信是因為採訪一步步贏回來的。在俯瞰難民營小山丘的斜坡上,美香在墓園採訪埋葬四歲兒子的父親……那位父親噙著淚對她說:「謝謝妳遠道而來,我以為我們早已被世人遺忘了,根本沒人知道我們的存在……」美香在書裡寫說:「看著他淚流滿面、不停道謝的樣子,給了我很大的衝擊!」她說:「我來到這地方也是有意義的,不,是非有意義不可!我得將此時此刻所看到的一切,報導給全世界知道,」美香找到了意義與自信。現場的事件「瞬間擊碎了我那微不足道的煩惱,」她說她覺得非做不可的事太多了,她說「要全力做好記者的工作」。

我覺得這本書非看不可的理由是:所有的道理是在她一次又一次的行動中流露,流出的不是採訪的技術或什麼了不起的榮譽感,而是簡單的告訴你怎麼樣活才有意思。我看出她時不時的把日本人現在的生活與戰地相比較,我看出她對生活的落差感到著急。記者本來就是橋,他把日本小朋友帶出柔軟的溫室,撒種子,讓他們看到戰爭的殘酷,或許有一天種子發芽,世上多一位了解戰爭是殘酷的人,多一個不輕言開戰的人,這應該是美香的終極目的。

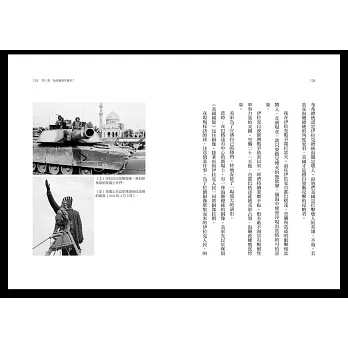

然而,她要是不親自站在事件的核心,又如何描述事件?不融入又如何分析報導?她是有資格說說「波灣戰爭」、「車臣」、「科索沃」、「伊拉克」……她有絕對的資格「說三道四」,因為人家她是出死入生又入死的在現場採訪報導,換句話說,上世紀末到今天,幾乎所有的一級戰區,小女子她都親自踏過,伊拉克開戰當天就趕到貝魯特,美軍轟炸二十一天後,海珊政權垮臺,銅像被拉倒時這位日本記者在廣場站著,她說現場的「伊拉克人的確慷慨激昂、欣喜若狂,但在場的我注意到,也有不少伊拉克人在遠方看著銅像倒下,淚流滿面,是悲傷的淚水,甚至有人喊說『美國滾出去!』……」

近距離採訪,美香有能力釀出一篇篇有別於CNN、BBC的報導,這報導是日本人的觀點看法。她有能力說出這樣的話:「在阿富汗,我與美軍同行採訪,我坐在裝甲車裡,車裡有五名美軍,他們頭戴鋼盔、身穿防彈背心、手持M16步槍,美軍軍車是塔利班射擊的目標,我們像是異世界的居民從基地出發,一上幹道便加速急馳,要是在半路停下來,受攻擊的機會會升高,」她說坐在裝甲車裡,幾乎聽不到外面的聲音「透過防彈玻璃,可以看到居民在外面走著,總覺得他們像是異世界的居民……」看到這裡,我有說不上來的情緒,我的世界因為她的文字靜止,幽靈般苦難的人,沒有重心的漂浮在苦難的地球上……美香在車裡訪問坐在隔壁的、二十一歲美軍,他是為了賺學費來當兵的,「是為了成為救人命的護理師而來到阿富汗殺人。」這位大兵還從口袋裡掏出女友的照片……我想、我猜,美香要表達的善惡不是電影裡說得那麼簡單,她說的最耐我尋味的一句話是「互相對立的『公義』經常是引發戰爭的近因所在,」但究竟該怎麼做,才能制止人類連續不斷的鬥爭?她是記者,不給答案,給你過程已經不錯了,自己去想吧。

山本美香在她書裡開門見山第一句話是:「我是前往世界各地戰區採訪,透過電視、報章雜誌等媒體報導的記者,我的工作器材有相機、小型攝影機和紙筆。」看完她的書,我要說的是,山本美香用行動、用生命採訪,讓這個世界更好一點,我也有相機、我也有小型攝影機和紙筆,我也有行動,但我沒有冒過生命危險「拿起相機就跑」的經驗,從來沒有!

對所有的戰地記者,對山本美香,我立正敬禮。

《周刊巴爾幹》總編輯 張桂越

推薦序

記住他們的名字

翻閱山本美香這本書,我的眼睛模糊了,她把焦點對準那些被戰火蹂躪的孩子,寫得如此細膩,如果心中沒有真摯關懷的話,不可能有這樣的觀察入微。無助的孩子們都得以透過她的紀錄,在我們面前再次出現。

山本美香在書中這樣說:「醫生拯救眼前正處於痛苦中的人們,記者則是藉由向全世界報導這群人的存在,創造出一個讓大家思考該如何解救他們的契機……我深信,只要每人各司其事,必定能以緩慢卻踏實的步伐,一步步擴展世界和平。」

沒錯,即使和平何其遙遠,只要有人願意播下種子,已經可以帶領我們一步步向前邁進。這令我想到美國戰地攝影記者納赫特韋 ( James Natchwey ) 的一番話:

「有人類歷史便有戰爭……當人類愈文明,殺害同類的手段便愈殘忍、愈具效率。不過,我們是否有可能透過攝影來終止此種一直在歷史存在的人類行為?這聽起來真是癡人說夢,但我卻在此獲得一種動力……

「攝影的力量在於它有能力發揮人道的精神。如果戰爭企圖否定人性,那麼,攝影則可帶出反戰的效果,利用得宜的話,它甚至可以成為反戰的最有力種子……在某一情況下,如果有人願意冒生命危險,為了向世人展示戰爭的真相而走到戰爭最前線,那他便是為和平作出談判。或者,就是這個理由,戰爭的發動者絕不樂於看見攝影記者在戰場附近走動。」

因此,記者在戰區已逐漸失去受保護的特權,成為襲擊的對象。

當山本美香在二○一二年八月二十日於敘利亞採訪時,冷不防敘利亞政府軍在對面開槍,子彈射穿她的身體。根據她的戰友佐藤和孝憶述,她倒下一刻仍緊握手中的攝影機,拍下了鏡頭對著地面滑落而下的影像。

山本美香雖然已永別塵世,但她所留下的影像和文字,繼續推動我們的思考,並成為一股力量,鼓勵更多有志的同行追尋真相,把戰火的真實面貌暴露於世人面前,令戰爭的發動者不能為所欲為。

從山本美香,我想到過去我在烽火之地所認識的日本朋友,他們每一位面容,我現在還記得很清楚。

當時,我覺得很奇怪,在這些朝不保夕的地方,為什麼會看到如此多的日本人身影,而且大部分都為反戰而來,當中更有不少是自由身的記者,他們要追尋日本主流傳媒以外的戰爭真相。我在巴勒斯坦遇過一位年僅十八歲、自稱為公民記者的日本少年,他拿著專業攝影機向我侃侃而談,如何希望利用鏡頭讓他的同胞,明白到戰爭的禍害和不公不義。

我問反戰的日本朋友,他們為甚麼反戰?他們回說,就是因為日本在二戰時期作為侵略國,同時又是唯一嘗過原爆的戰敗國,深受戰爭的教訓,因此他們對戰爭特別敏感,致使他們推而廣之,把視線轉到其他有類似遭遇的地方。

繼山本美香後,又有後藤健二這位熱血的日本自由身記者遇害,他的遺言與山本美香何其相似,他們至死所記掛的就是戰火的孩童。

其實,除了日本記者外,在戰火地區我遇上有更多的是來自歐美的獨立記者,為了展示戰爭真相而冒險走到前線。近年國際大媒體已不願派出自己記者到戰爭前線,因為成本太重,改為特約自由身記者,令到在戰場上遇害的,大部分都是這類記者,為何他們在毫無保障下,願意以身犯險?

或者,我們可從第一位被「伊斯蘭國」( ISIS ) 斬首的美國記者弗利 ( James Foley ) 身上,明白一下這類記者的心態。他曾公開說,他心裡就好像有一支魔笛,不時吹奏起來,他不禁又回到中東地區去犯險。好多記者都會說,犯險是因為尋找真相,但真相本身就是一支魔笛,當你試過尋獲真相的滋味,就會成癮,不惜一切,務必要解開「謎語」為止。

只要當地一有甚麼事,心裡便有聲音在呼喚。加上現場的魔力,曾到過現場的人,都會知道,只要在現場,一定會知道得更多,甚至拉出一些線索。此刻,他們會感到任重道遠,存在很有重量。當中有些更有一種為國家贖罪的想法,他們要為當地人發聲,因此走上記者之途,結果無法停步。正如他們說,在戰區,生命是脆弱的,存在卻是實在的,當回國後即感到空虛。

說到贖罪,此話不假。當一戰奧圖曼帝國瓦解後,歐洲強國接手,名義上說託管阿拉伯地區,其實就是殖民。第二次戰爭快要結束時,那些強國按自己利益胡亂畫界,跟著以色列立國,美國也取代歐洲介入此地區事務,從此阿拉伯世界永無寧日。

國家的業,難道就由國民去償還?結果這些自由身記者倒在他們所關懷的土地上。此刻,聖嚴法師圓寂前有兩句話在我腦海裡浮現:「本來沒有我,生死皆可拋」。

山本美香以及其他堅守人道精神的記者,還有那些和平工作者,他們的犧牲讓世人驚覺,原來世界上還有願意為仁愛而自我豁出去的人,世上有些比生命更珍貴的價值,我們應該去思考這些人行動背後的意義,好讓他們手中的燭光在世人心裡能燃點起來。

《行過烽火大地》作者 張翠容

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來