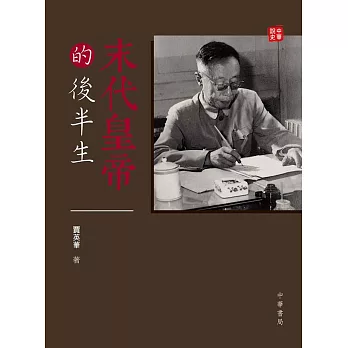

序

歲次己巳長夏,得讀英華近著。《末代皇帝的後半生》搜羅博泛,筆墨清新,允歎觀止。爰詠二絕,聊志觀感:

概得一生輝董筆,

借題懲毖鑑前車。

撫衷回首滄桑易,

伏櫪黃粱夢覺時。

口碑市巷爭先睹,

不脛欣傳貴洛陽。

革面洗心何等事,

古今中外莫尋常。

愛新覺羅‧溥傑

序

人道主義工程的光輝

賈英華的《末代皇帝的後半生》,歷經滄桑,終於問世了。對於它的問世,我覺得有必要說幾句話。

眾所周知,進入二十世紀八十年代以來,在百花盛開的園地中,忽然興起了一股「皇帝熱」,繼而又擴散為「皇族熱」。在書攤上,末代皇帝尚未辭位,「皇父」、「皇叔」、「皇弟」、「皇妃」、「御妹」、「公主」……便相繼登堂,接着有關的甚麼「傳記」、「軼事」、「自述」等等,也紛至沓來。

對這類作品的出現,我為其中向讀者提供了不少史料而喜悅,同時也不無遺憾地感到不安。我的不安,還不在於馮牧在接受記者採訪時提到的,嚴肅文學受到商業文學的衝擊,讀者減少,陣地受到嚴重蠶食,而在於某些「皇」字頭的作品給讀者造成的混亂。而且這類很難說是繪史紀實的作品,又是借「史料」、「紀實」( 甚至藉助於權威的題簽) 之名出現的,使人真偽難辨。

誠然,寫作中如果調查失實,甄別失當,因此造成史料不實,也在所難免。但如事後作了更正,也能得到讀者的諒解。我就有過教訓,寫過一篇關於溥儀後半生的採訪散記(即〈從一個人看一項偉大的工程〉,刊於一九八○年《啄木鳥》創刊號),忘記了「兼聽則明」,未從其他方面採訪查對,落了個「偏聽則暗」,以致部分情況失實,謬誤流傳。我在這裏特向讀者致歉並請勿再引用。我想,無心的失實畢竟與虛構史料、臆造傳主思想的問題性質不同。紀實作品不是創作小說和劇本。即使是小說和劇本,故事主幹也是不能背離歷史的。

誠然,對同一歷史現象可以有不同的見解,允許見仁見智,也可以展開討論。但有的問題就不是見仁見智的性質。例如日本製造的「滿洲帝國」,該不該承認?這本不是該有爭議的問題(連溥儀的生父都是不認這個傀儡帝國的。《載灃日記》上就記載着,在日偽統治下有一次舉辦戶口登記,載灃先生告訴族人,不要在「國籍欄」上填「滿洲國」,要填上「中國」)。可是現在不少的作品中,卻把溥儀在偽滿時娶的妻子稱為不加引號的「皇妃」(把婉容看做「宣統皇后」,還勉強說得過去,因為當時的中國政府確實和清室簽過一個「尊號不廢」的《優待條件》),好像「滿洲帝國」又被承認有了合法性。這就不能用「見仁見智」來解釋了。

我覺得賈英華寫的這部《末代皇帝的後半生》可貴之處,就在於寫作態度嚴肅,使用材料也翔實豐富。他是確實下了一番苦功,經受了一番磨難的。

我第一次知道英華其人,是在一九七九年群眾出版社約我寫溥儀後半生進行採訪的時候。後來我改變了主意,只寫了一個中篇報告文學(即上述的《工程》)。放棄了寫書的計劃,原因就是我知道了英華早已為寫這個題材做了許多的資料工作。我衷心期待他早日推出成果。不料等了幾年,不聞消息。直到一九八六年春天,群眾出版社王蘭升陪英華送來初稿,我才知道他遇到了不小的挫折。他走的路堪稱艱苦辛酸。當年辛勤採訪的材料和整出的初稿遭到剽竊,當初的合作者也發生了難以理解的變化。他有苦無處訴,只得以頑強的毅力從頭開始。但打擊也是磨練。為了堅持完成這項寫作,他擴大了調查面,幾年間跑了數萬里路,訪問了三百多人次,翻閱了不知有多少箱的檔案故紙。為了提高知識與寫作水平,還修完了大學歷史系本科。就這樣,終於寫出了近六十萬字的初稿。

這部手稿在我的手上,未曾開卷,就使我感到了它的分量。乃至閱罷,我越發感到他的寫作經歷和付出的勞動非同一般,其內容之翔實豐富,史料價值之高,是一看便知的。有的情節固屬平敘,無可獵奇,卻是出於嚴肅認真的態度並付出了辛勤汗水的。作者為了核實查訪,竟千里迢迢北到東北,東至蓬萊,南至雲南,乃至訪英期間,也抽暇在圖書館查找資料。例如,他僅為了撰寫「與毛澤東共餐」一節就採訪了不下二三十人,其間歷經兩三年。可以說,作者當時是在業餘時間基本靠自費到處奔波的。

要了解溥儀的後半生,不單是了解他的生活、活動,還要了解他的思想軌跡。據我所知,溥儀回到北京後的八年,是曲折地前進的八年,是超越了撫順時期達到一個新的精神境界的八年。從他對待朋友(過去是沒有的),對待家庭(與過去是完全不同的),對待疾病和死亡(與過去觀念是截然相反的)等的態度上,從對於他具有重大意義的幾項活動上(植物園的勞動,對前半生的重新總結、認識,對外交往與其他社會活動,結婚與婚後生活,對「文革」的態度等等),我們可以看出,他並不是一路順風,而是有曲有折的,但確實是不回頭地前進。在他的後半生中,不難看出,就其改造溥儀靈魂的艱巨工作中,周恩來總理始終堪稱這項偉大工程的工程師。溥儀有歡樂也有苦惱,他有幸福也有不幸的問題,他有成就也有挫折。然而,正是從這些曲折中,我們才看到他如何對待人生,如何一心為做個真正的人而努力,才看到他思想的昇華,才看到一個真正的溥儀。

英華寫的這部書,雖然在表現這個主題上還有不足之處,但並沒有把溥儀寫成又回到撫順時期的「感恩」階段,也沒有寫成專出洋相的滑稽形象。我們通過書中客觀描述的溥儀的晚年,他對不斷惡化的病情,他對「文革」現象所表現的沉重感,以及他對老幹部挨批鬥現象發出的驚呼聲中,不難看出他和我們一樣,正開始思索着。

我相信這部書是足夠我們對這個思索者進行探索、研究,並由此可以窺見改造人的這項偉大的人道主義工程的光輝。

李文達

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來