推薦序

讀《土地正義》有感

一、再讀〈懷念張森文大哥〉

再讀一次徐世榮教授〈懷念張森文大哥〉一文,仍然掉下眼淚。第一次讀時,才知道大埔案原來這麼慘,也才能理解陳為廷為什麼要向官賊丟鞋子。但這一次我由書中娓娓道來臺灣的土地徵收,再次看大埔案,竟是這樣的怵目驚心,才更能明瞭張森文先生的痛,痛徹心腑。原來政府是這樣粗暴地「徵收」人民的土地,地方政府迫於派系、建商的壓力,利用市地重劃、一般徵收、區段徵收,壓低補償地價,拉高土地價格,讓原居住戶的抵價地因地價高而減少坪數,也為了補財政虧損的大洞,不惜一再的「合」法徵收。這些作為,美其名是為了公共設施的取得,卻毫不尊重原有地主,也絲毫不顧及憲法規定應保障人民之生存權、工作權及財產權之規定。張森文先生的藥房原有二十多坪,卻已被徵收兩次,而減到六坪,為了竹南科學園區周遭農地的炒作、開發,最後連這六坪也不保,而且在「天賜良機」之下給拆毀了。

人民的聲音政府聽得到嗎?怎忍心讓犧牲的弱勢者再被社會給犧牲掉?為了與公平正義站在一起,徐教授在2008年12月「農村再生條例」通過後,為了關心農村與農業,出與夥伴成立「臺灣農村陣線」,初由農村調查開始,由調查中發現土地徵收的問題,乃全身投入。只要在缺少土地正義的會議、土地現場,都可以看見他和他的朋友挺身而出,以行動支援社會的犧牲者;進而研究臺灣的土地問題,而能在「土地徵收條例」修法時盡力,讓2012年1月通過的修法,加入三之二條,對於要徵收的土地必須做公益性和必要性的評估;在第十條第三項加入特定農業區經行政院核定為重大建設需辦理徵收者,若有爭議,應依行政程序法舉行聽證。

可惜的是,原本聽證會的範圍是包括所有的徵收案,只要被徵收人要求召開聽證會即必須召開,但國民黨政府反對,故辦聽證會的只限於「特定農業區」,功敗垂成,但這已是一頁重要而難得的歷史記錄,表示著一個走出學術、進入田野的學者,所做出的具體貢獻。

二、土地的歷史原來是這様的

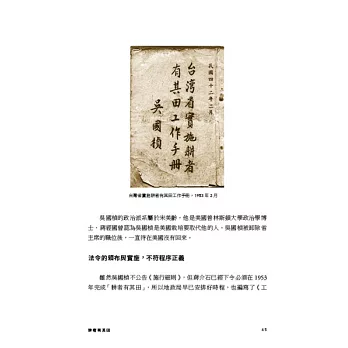

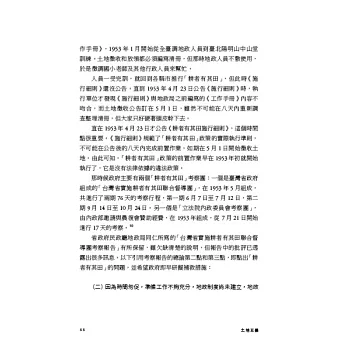

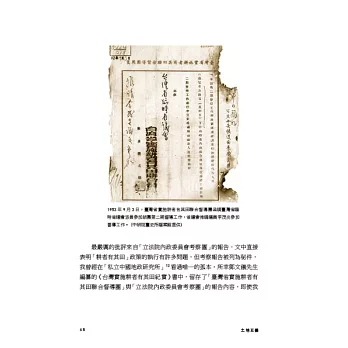

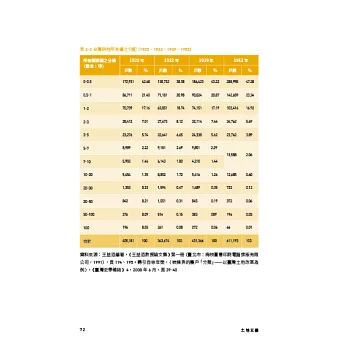

臺灣土地史本來就是臺灣史研究的範疇,但迄今沒有一個歷史學者通盤研究戰後臺灣土地史,令人汗顏。徐教授在這本書中先說明自己如何在從事田野時受到莫大的衝擊,體認到土地問題是臺灣社會問題重要的部分,土地的分配、使用問題是臺灣史的關鍵問題,因而走入土地問題的研究。他首先處理「三七五減租的問題」,說明在中國施行的「二五減租」之失敗,以如此之經驗要在臺灣實施三七五減租,之所以能成功,和省參議會的支持、以及發佈戒嚴令有關。在實施三七五減租的過程中,只有行政命令而沒有法律根據,而且刻意強調業佃衝突,並對「地主」汙名化,臺灣到底有多少地主?有多少地才是地主?這些並未有過細密的研究,即使如此,若與之後的耕者有其田相比,仍是利大於弊,對地主的傷害較小。三七五過後接著是耕者有其田,頒佈「耕者有其田條例」、「施行細則」,這是在日治時期所做的調查做基礎下,進行總歸戶,再依政府規定,個人私有土地可以保留中等水田三甲,若上等則減半、下等則保留四甲五分。由於吳國楨省主席對施行細則有不同的意見,1953年4月才公佈,而這年的一月已開始調訓相關人員,5月1日就開始徵收地方的土地。在沒有法律依據,倉促進行,缺點難免。其中耕者有其田最大的問題在於徵收共耕地,該地都是小面積的土地所有人,主要原因是臺灣擁有二甲以下土地的持有者高達87%,能被徵收的個人的耕地才三萬多甲,似不必為此而大費周章;於是才把持有土地最高比例的「共有耕地」將近十萬甲納入,這一來原本只有一甲以下土地的共有耕地所有者,反而成為被徵收的對象,求告無門,這種對小土地所有者的剝奪行為,罄竹難書其罪悪。另外,只要有土地出租的,不論大小,土地所有者都被認定為地主,更是沒有天良。往後的補救措施也只是亡羊補牢罷了,因為傷害已經造成。臺灣實施耕者有其田,被執政者不斷吹噓為「成功」,之所以能徹底執行,主要原因是這些新來的統治者在臺灣放領土地,才能「拿人家的拳頭拇去撞石獅」;而「成功」不只在土地問題的表面上,而是讓獲得土地的佃農,成為國民黨的樁腳;更輕易地切斷向來地主和佃農的關係,而得以扶助另一批親國民黨的社會領導階層和派系。至於「公地放領」,戰後國府接收的公有地共有18萬多甲,其中由資源委員會掌控的台糖接收12萬甲。原本陳儀在1946年12月31日公布「臺灣省公有耕地放租辦法」,想將在日治時台糖半強迫徵收、購買的土地,租給現耕農民,將來優先放領給現耕農民。但資委會反對,國府並將土地登記在台糖下,台糖又撤佃,自僱工人經營,引起更大的風波。1951年美國顧問雷正琪來臺考察土地問題,抨擊國府變相保留公有土地的作法,應該釋出更多的土地,國府才不得不改弦更張。然而此一放領,卻部分放領給與土地無緣故關係的退役軍人,而台糖放領的土地也不過44551甲而已。徐教授在研究後下的結論是:這是個充滿殖民者色彩、開倒車的決策,可知當時國民黨政府並沒把臺灣人當「國民」看待。這是何等沉重的控訴。

三、「土地」為何不能正義

從本書第五至七章,徐教授針對「土地徵收」的六要件做一番敍述,最重要的命題是要揭出國民黨政府向來「都靠都市計劃來控制派系」、「用都市計劃來攏絡派系」,讓他們能夠炒作土地賺錢,並補地方財政的不足。而土地徵收一般分成一般徵收(臺南鐵路地下化)、區段徵收(桃園航空城)、市地重劃(臺中的自辦市地重劃)。向來民主國家因公共建設而需要土地,必須付出很高的價格買地,或用等值的土地交換,不採徵收的下策,但臺灣往往視土地徴收為優先的手段,要人民做出犧牲。國府甚至有特殊的區段徵收,為一般國家所不採的辦法。而要被徵收的土地,不需經過所有者同意,即能強制剝奪其財產權、生存權與人性尊嚴。美其名,徵收之前都要「土地徵收審議委員會」通過。其程序是由地方政府來擬訂都市計劃,並附帶決議要用一般徵收還是區段徵收,而後送到「都市計畫委員會」審理,通常都迅速通過,這就是徵收浮濫的原因。至於「土地徵收審議委員會」的委員是如何組成的?真能客觀中立嗎?這中間行政官僚占將近一半,政府只要再掌握某些學者和社會熱心人士的委員,即可順利通過。徐教授指出:「很多專家其實都是聽命於人,是非常政治的。」

徐教授所屬的「農陣」製作出「全國浮濫徴收總表」、「全國浮濫徵收地圖」,指出不合理徵收的地塊,各地都設有「自救會」,能否得救?難以逆料。其中士林文林苑、苗栗大埔張(森文)藥房、臺南鐵道地下化都是著名的例子。農陣的介入協助,常被視為搞破壞的外來者,不受歡迎。但徐教授等仍堅定地與公平正義站在一起,令人敬佩。

四、轉型正義中的土地問題

近十多年來轉型正義喊得震天價響,但轉型正義的內容不夠具體,而且也沒有徹底執行的方案,以及有能力的執行者。就以調查不當國民黨黨產一事而言,只知道錢項的追查,對於國民黨黨國不分時期(2000年以前)留下來的中央黨部(包括海工、文工、組工等會)、省黨部的檔案,是否被「送出國外」或甚至銷毀,沒有一位民進黨政府的官員對此有所發言,有的只有國史館偉大到不管該館的「歷史檔案」要將之全部「拂下」給幾乎沒有歷史研究者的檔案管理局,還要別的單位一起「拂下」。至於對政治受難者的轉型正義,要追出加害者,但是政府從未對白色恐怖時期的受難案件進行全面的研究,有的只在對尚活著的受難者進行口述歷史、拍攝影像記錄;對於真正的案頭、被判死刑者,卻未進行研究;而有些受難者及其家屬更在意的是增加「補償費」,而非進行研究、究責加害者。至於土地問題,是否也有轉型正義的需要?絕對需要,所以徐教授說:「最令我難過並想為他們發聲的,是土地被徵收的共有出租耕地地主。他們的土地在1953年被徵收後,生活一夕變色,衝擊實在太大了。當時的歷史文件還記載著:雖然他們哭著向政府機構哀求,卻無法改變被徵收的命運。這是一段被掩蓋的歷史,都已經過了六十多年,仍沒辦法還他們公道,我們這些學者實在太不努力了。」

政府能否以加稅和增收較高的土地增值稅,來補充地方預算的不足?土地徴收若不符合六大要件不能輕率徵收,若經徵收,土地所有者必須取得不打折的賠償。亦即上述土地問題的解決,應包含在轉型正義的要項中。而早期民營唐榮鐵工廠被以總動員法收為省營,這樣的案子有沒有重啓調查的可能性。

五、以我的田野經驗來理解這本書

我個人原本研究制度史,下田野的空間較少,然而我因從事口述歷史、研究家族史、調查傳統建築,因而在田野中得到許多書本上得不到的知識,可成為瞭解本書重要的基礎。1986年我進行唐榮鐵工廠董事長唐傳宗的訪問,想了解其鐵工廠何以被省政府接收?他的朋友常聽他罵:「賊仔政府、土匪仔黨」,以示對政府的不滿,在訪問時他偶爾也會以三字經斥罵政府。一度擁有4,000名員工的大鋼鐵廠,最後卻變成只能做針車的「針」,相差太大,從這次訪談,我才知道天下「無不是之政府」,受到了第一次的震撼教育。

1988-89年為了研究臺中龍井林家,在臺中賃居一年,進行我第一次、較長期的田野調查,他們是當地的地主,不可能不受到土地改革的影響,他們五個祭祀公業有幾十甲地,但被徵收到不到二十甲;之後又因龍井為農地重劃最先施行的地區,我這才對耕者有其田有點概念,也才瞭解農地重劃產生的問題。但因為報導人本身在鄉公所任職,他是說服族人、鄉人配合政府施政的人,所以語多保留,而且往好的方面講。但我在鄉間聽到一句「給政府三七五去」,這句話和政府宣傳「三七五新娘」中的三七五大異其趣。1991年我受臺中縣文化局委託,進行臺中縣的民宅調查,由於那時還有的傳統民宅,多半建在日治時期,我常請教他們的問題之一是,過去你們有多少土地?其中豐原的13座傳統民宅宅主,無不用三字經伺候政府,以發洩他們對土地被徵收的怒氣。而這三個例子,我只是把它們寫入書中或記入腦中,從未直接去探討土地問題,更沒有主動發掘土地問題,或投身於社會運動,仍只在研究室中做我的研究工作。比起徐教授的起而行,我還真是冥頑不靈。

六、但願不要常在電視上看到徐世榮

拿到這本書的草稿,我正水深火熱地趕論文,以便9月10日的研討會不致開天窗,不是我拖稿,而是不得不為他人作嫁。於是這稿子我片片斷斷、陸陸續續的讀,拿著它到綠島、拿著它到咖啡店,終於我第二次讀到〈懷念張森文大哥〉一文,不禁掩書而淚下,也終於看完了這本書。

讀了這本書,我了解土地問題的來龍去脈,彷彿打通我對土地無知的任督二脈,讓我功力大增,同時也知道徐教授投入救援弱勢者的動機、經過和貢獻,以及為何揪團成立「農陣」。於是我眼前浮現了在我課堂上和在電視螢光幕的徐世榮,但願土地的轉型正義早日到來,希望賢明的立法諸公能修出好的法,讓徐世榮教授不必再出現在抗議政府的現場,謹為之序。

許雪姬(中央研究院臺灣史研究所研究員)

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來