序

《五十二病方》的價值與應用態度

中醫師李政育

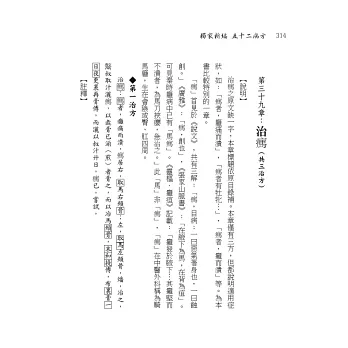

馬王堆醫書《五十二病方》是中國醫學史、傳染病史、地區流行疾病史上,極重要的文獻,尤其在兩湖地區,在後小冰河期,千(萬)湖之國,澤沼遍地,疫癘與瘟疫橫行,蟲虺是日常生活的一部分,又濕又熱,冬天又下雪,比現今熱帶雨林的生活環境還艱困的地區,記錄並流傳下來的醫學有效文獻,這是人類進化與對抗環境流行病的極重要成就與貢獻,能在被保存並且二千年後重現於世,確實對於本來冰河融解、永凍層部分溶解,將帶來的古代已存在的疾病,又重現於未來的預防與治療,是非常好的參考。

須先了解成書背景

兩湖地帶地多悶濕,所以在湖南流傳一句話:「上床蘿蔔,下床薑」,並且出門旅行與迎客、見貴賓,往往就獻上「檳榔」,這種習俗在清朝與日本初據台灣時的漢民與原住民習俗也皆如此,只可惜沒有見到報導。在馬王堆出土文物中,有否「檳榔袋」(竹或籐編的籃子,有蓋,也有周邊栓編),依當地漢朝習俗,應會有才對。

湖屬荊蠻,是「蚩尤」的根據地,自古以來打仗頻繁,古言「行軍千里者,半死於途」,此途即是非士兵習慣的生活地區,細菌、病毒、微生物、蟲、虺、蚖…所致。小說中的「苗女弄蠱」,事實上亦是漢人少數民族地區,去進行貨物買賣交易,被地區性細菌、微生物、蟲蛇所傷。自體無抗體,一旦感染,就出現全身症狀,發燒、身重痛或昏沉、昏迷,或吐或泄,或咳喘,或久病致各種腫水,其中腹水就是「蠱(鼓)脹」,水性腹水就是「水蠱」,血性腹水就是「血蠱」,瘧蚊叮咬致全身淋巴腫,即「象皮腫」,也就是中醫「五水」中的「石水」;其腫如編籐之「𤺄」或「」,所以上下古今所生諸病幾乎沒有變化,只是「氣候」改,原有細菌、病毒、微生物、蟲、蚊、蠅、蛇……搬家了,但治法仍相同,只是需要稍微修正一下方子的主藥或配合藥物,即中醫所稱「君臣佐使」。例如《傷寒雜病論》第一方「桂枝湯」,是治各種感染病性中樞神經受干擾,尤其發汗中樞、體溫中樞、呼吸中樞、嘔吐中樞…的病變,但一旦要抑制、不要免疫爆炸與過亢,進而退熱、消腫,包括消腦炎、腦膜炎、肺炎或其他系統的發炎,就須加入黃芩,或黃連,或黃柏,或依《傷寒雜病論》的本經,或傳經,或直中,或併病,或…而調整劑量,如此才可快速、立即控制病情。這就是《三國演義》提到,諸葛亮帶兵過大渡河時,士兵一下水,起來後幾乎個個發抖、寒顫,甚至死亡。其原因就是到少數民族地區,多叢林茂竹,必須中午過山或過水,行軍佈陣必須找微高地,少近河邊雜草叢生之處,甚至趕快生火以驅蚊蟲。還要注意佈陣不背水,否則一敗就無處可逃;而且背水為瀕臨河岸、為河埔(圃),多濕、多草、多蚊蟲,易被叮咬,不戰而士兵性命已損失過半,戰焉能勝!

所以醫藥界常開玩笑:曹操當年如真帶有八十萬大軍,自許昌往武漢或南京方向行軍,一半以上可能因傳染病死亡,一半到當地水土不服又死亡,根本不用打,早就輸了。何況當初的「萬」是部隊番號,三人成一伍,十人為一「什」,三十人為一「佰」;如以現今的部隊編制:三排(佰)為一「連」(仟),三連(仟)為一營計算,一營即近當年的「萬」人。可見當年的八十萬大軍,頂多只有今日的八十個營,依今日編制也頂多二萬四千人而已。但要在國內征集二萬四千人,並各種物資的運送動員,至少亦須二、三倍的人員協助,所以真正部隊二萬四千人,如行軍死了一半,水土不服又死了一部分,結果呢?仗不用打,早就結束了,所以曹操敗退是當然的,因為荊蠻、兩湖、兩江地區,古代是「沼澤」地,這就是馬王堆醫書成書的背景。

原註解有很多待斟酌之處

竊思《五十二病方》應係辛追或辛追夫人所征集來的,所以就異常器重的將副本帶入墓中當寶貝紀念,同時也代表當初這些臨床經驗方,應該非常有效,且救了很多人,所以功德無量,當作功德紀念之一,置入墓中。所以今日我們要研究的這些臨床經驗,雖然沒有像《傷寒雜病論》般有各種病因、病理、治則、方劑、傳變、病象…,形成一套極有系統的中醫臨床症治指導,但對地區性流行疾病,依當時流行用語記錄下來,仍極為不易,仍有其價值。

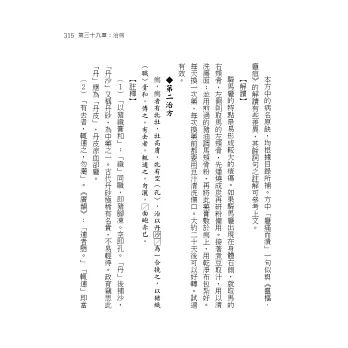

只是目前所見《五十二病方》的醫書諸家註解,幾乎皆為文人、古文研究者所為,而古文字的依據,往往只依一家,所以常常弄不清楚,用甚麼調和助劑,或用何藥敷於何處,例如「織」為「職」,應為豬足掌,其成分全為精蛋白膠質,或有一地方補入「蔥」,我真懷疑那時候「蔥」是否已傳入中國,且傳到兩湖地帶?又如「柎」、「白付」,此「付」或「柎」並非附子,因漢時的「附子」並無炮製,也未分成「白附片」或「黑附片」,只用生曬「烏頭」打碎或再研而已。何況「柎」與「白柎」本身就是「白榆」樹的葉、或皮、或汁,榆葉本就是可以吃的蔬菜。

而標點也是問題所在。如「死人胻(脛)骨」,此「死」應與上面一字相連,大都是「綁緊」之意。「人」則為「入」,「胻骨」係豬或羊的脛(鼻臁骨),其間有骨髓者,將髓吸出,將胻脛骨烤酥搥碎研粉,或將胻骨邊烤炙,邊以油酥炙或醋淬,令炙黃才搥研,並非取死人胻骨。而「死,入胻骨」則是「綁緊,藥要入傷瘍見骨」的鼻臁骨。

另外,祝由科均有固定「科儀」,如在室外,通常要設一「社火」,即「營火」堆,一方面跳火、行集體治療,一方面以宗教儀式與藥引以治病,並非口中念咒即好,一病有一藥引、病神、儀式,甚至「社火」用柴亦異。至於「歕」係可能口含法水向某方向噴幾大口,或大聲嘯吼之後,口含符水向病人噴幾口符水、藥水。這是灑水、灑凈,與洗不同。剩下的水,讓病患帶回去擦拭身體,或放入洗澡桶內,與熱水或藥水一起泡浴。

由醫字亦可看出端倪

由中文字的「醫」字,來研究中國醫學的發展過程,非常有意義。也恰好可證明本序的看法。我國古文字在《山海經》中的「醫」字寫成「毉」,因而有毉彭、毉咸等名醫,此時之「毉」剛自「巫」毉進展入「毉」巫的階段,在「毉」之前的「醫」字係「殹」,此「殹」字係人以手平衡端獻貢品或醫療器材的一個動作。當時尚在西漢。而酒的發明,且大量應用於治病,且醫療體系已趨完備,《黃帝內經》、《難經》的生理、病理、藥理、治則、針灸、運氣與臟象等諸系統已發展成一周延體系之後,自此「醫」字改用加了「酒」的「酉」字旁,並且脫了「毉」巫的範圍,而寫成「醫」。

馬王堆醫書《五十二病方》應是在「毉」巫階段,尚在各種疾病臨床試誤階段,開始將臨床有效方依各種不同原因,而分門別類作初級歸納的時代,這與後代醫學「類書」的方劑收集相同,沒有任何理論,而「殹」仍為「毉」的用字,可見辛追夫人年代的湖北,對酒的運用尚未普遍,而《傷寒雜病論》也尚未創造出來,所以《五十二病方》的歷史價值高於《傷寒雜病論》、《黃帝內經》與《難經》,也因此可推按《黃帝內經》等係西漢、東漢之交,「新」莽時期的產品之一個可靠證明。

《神農本草經》此時應已進入成書階段,因有許多藥名與《五十二病方》相同,但又比《五十二病方》繁雜,療效更肯定,且藥理也完備,所以本草經也應稍晚於《五十二病方》或簡冊的年代。

在春秋戰國與西漢《山海經》成書之時,醫療者皆以「巫」擔任,也就是祭司兼醫師,所以在治病之前皆先作宗教儀式,再進行醫療,也就是「殹」的年代。西漢中後期以後,進入「毉」的醫者,有些兼任「巫」(祭司),所以有些治病同時進行「祝由」、「祝禁」儀式,選時、選方向,有時又交代不必選時問神,不必進行宗教儀式,而且方子對該病確實有效,且臨床用過肯定的,也不必有禁忌。當進入「醫」的階段,就將宗教儀式「巫」的工作獨立出來,獨立成一門「祝由科」、「祝禁科」,「符章秘籙」治病法中,有宗教科儀,有病神、醫神、治病藥引,且指明藥引不可借用、誤用。

所以要註釋《五十二病方》的從業者,必須了解這些背景與科儀、藥引…,才不至於解釋得太離譜,才不至於將「羊尻」(、胒)解釋成羊肛門、羊屁股。或將「朐」解釋成豬的肛門、大腸頭(實應為「裂肉所」),也就是肢體肌肉分歧處,例如會陰、腋下,或口,或指(趾)間縫,這種好笑的註釋情形極多,不必一一贅述。

總之,今釋《五十二病方》必須有學習過民俗、宗教療法,且對各種怪病也有治療經驗,住過極鄉下、見過各種跳神治病的臨床醫者的註解,較能接近事實,且可實際應用。敬此奉聞,祝諸讀者健康平安。

民國一○六年一月十日於台北育生中醫診所

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來