序

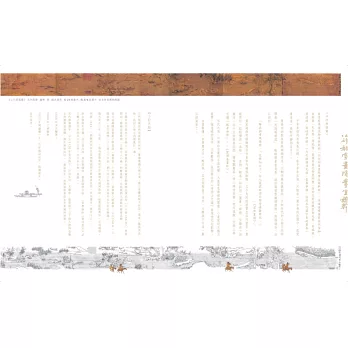

我叫做江行初雪

人物:

我是一段可以捲起來的初冬;趙幹是五代南唐的宮廷畫家。

李煜是南唐的最後一代君主;嚴嵩是明代權傾一時的宰相。

我本來是趙幹心裏的一陣蒼茫清冷,後來化作一場初冬新雪,落在一幅長卷上。

畫家在我身上用白粉輕輕彈出陣陣雪花,灑落在一叢叢要挺過寒冬的蘆荻、細翻如鱗的水紋,和瑟縮走向殘唐五代的行人身上。

是那個帶着憂鬱氣質的文人,把我看了又看,然後拿起筆來告訴我,我的名字叫做《江行初雪》。罕有地,我成為了一場有名有姓的初雪。

這個終日在小橋欄杆之間徘徊的多情文人叫做李煜,居然是個皇帝。「恰似一江春水向東流」,李後主流向最後的歲月,我則流入趙宋的內府,幾百年來,我還清楚記得這個皇帝在夜裏挑燈和我相對嘆息的臉容。

我一直都搞不清楚,為何他們叫做皇帝。李煜是個數不清「有幾多愁」的文人,趙宋皇宮裏的徽宗皇帝有時候是個道士,更多時候是個藝術家,終日在花園裏和一大群畫家對着花樹、石頭指指點點,研究孔雀的站姿……

我更不明白為何每一個改朝換代的帝王,殺紅了眼之後,還可以剩下一個溫柔的眼神來欣賞我這點「平靜」。

朝代換來換去,這江上的漁民還不是一樣地顫抖。

我和徽宗皇帝在靖康年間一起落在姓完顏的金國皇府裏,輾轉又拱手讓與作風粗豪的蒙古皇朝。

漢人的皇帝對漢文化的情感並不一定比外族的皇帝深,要不然我好好的在朱明的大內禁中,獃到嘉靖年間忽地裏就流落民間。

要不然我就不會落在那個叫做嚴嵩的大官手上,他殺人不比任何一個改朝換代的皇帝多,歷史可大肆數落一番。

對於一個壞透了的官,在藝術上當然要劃清界線。

所以到了清代乾隆皇帝,就乾脆把嚴嵩蓋在我引首黃綾隔水上的印章抽換掉,然後照例興致勃勃地題下長詩。

嚴嵩有多壞我不知道,只知道乾隆皇帝「幹掉」嚴嵩的印章時,連金章宗當年七個璽印中的兩個也割掉一半,大家仔細一點留意,就會看到我身上「明昌」及「明昌寶玩」兩印有半邊其實是用朱筆補描上去的。

我歷劫滄桑,且「動過手術」,滿以為可以安定下來,休養生息。卻又傳來炮聲隆隆,來了這些聯軍,又來那些聯軍。亂哄哄的,最是「倉惶辭廟日」,我見到的第一個皇帝李後主「揮淚對宮娥」;我見到的最後一個皇帝溥儀,偷偷挾着一批書畫告別紫禁城,從此一件件的流落散失。

好的事,總難逃人幹的「好事」。今天大家能見到我,是大家走運,也是我自己咬着牙關,掙扎下來的。

這裏是金陵,我叫做《江行初雪》,下了超過一千年,雪花已不可辨,變成一個個紅彤彤的印章。

江行初雪(李後主代行)二〇〇三年

後記

幾年來,每個晚上我幾乎都是在電腦屏幕上將畫跡從歲月中「選」(Select)出來,讓自己,也希望讓大家可以在一團團古老的色調中看到那動人的手跡。我受早年藝術訓練的影響,在編排上每一個不符合古代大師創作意圖的地方,都應該是我自己的責任。

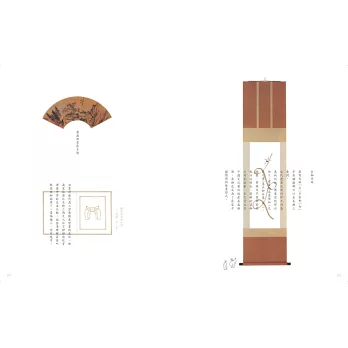

幾年下來,結論當然是假如不認真在水墨、毛筆和紙絹上用功,我將永遠體會不到這種衍生於工具的奇妙藝術。我和大多數現代人一樣,一直以「工具只是工具」來看工具,在寫這本書的過程中,才開始明白到「工具的尊嚴」這個簡單的道理。中國藝術其中一個最偉大的內涵,也許不盡在水墨、毛筆和紙絹,而是尊重工具的精神。這是外行人看中國藝術最大的收穫。

於是我又想起錢鍾書先生曾經引用聖佩韋(Sainte-Beuve)的說話:

「儘管一個人要推開自己所處的時代,依然和它接觸,而且接觸得很着實。」

我算是很有福氣,可以在着實地接觸現代電子科技中,着實地接近過去每一位大師。縱然所能夠接觸的只是表面的層次,也發覺兩者都教人捨不得推開。

趙廣超 二〇〇三年春天

修訂版後記

二〇一六年十月初我在韓國坡州圖書獎的簡短謝辭中提到:

「小時候所閱讀的主要是文字書籍,文字一直給予我想像的養份。長大之後所受的視覺藝術訓練,又誘發我在圖像的想像中尋求文字的依據。書、畫之間的奇妙關係,在傳統的文化藝術中早已取得後世難以企及的鉅大成就。我們所能做到的是朝着這方向,一點點、一步步地重新努力。」

的確,二〇〇二年夏季的某個下午,我在香港藝術館虛白齋書畫館看畫時,隨興地用化學毛筆在小本子上臨摹明代大師的墨跡。不過一、兩分鐘,仿佛便攀上與古人把臂散舟江湖的意境。當時我又回到一座「米蘭大教堂」與一間「明代的小草寮」到底孰優孰劣的外行矛盾上。自己到底是「學貫東西」還是「不是東西」?結果,我只能做的是一點點地重新學習看一幅中國畫的旅程。

當日的小船一直飄浮在《筆紙中國畫》的封面上,十多年過去了,仍然在警惕着我。

趙廣超 二〇一六年初冬

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來