序

1

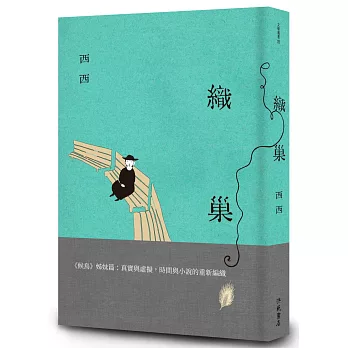

織巢鳥,又名織布鳥,是一種會用草和藤等物料編織巢穴的鳥。在動物分類表上,有以下的排列:

動物界

脊索動物門

鳥綱

今鳥亞綱

雀形目

文鳥科

織布鳥屬

織巢鳥屬於文鳥科(Ploceidae)

拉丁學名是 Philetairus socius

別稱 Weaverbird

種類約 145

常見的織巢鳥在河邊樹枝上築巢,巢體懸掛在樹枝的末梢,望似垂掛的大水果,似梨狀居多。巢以樹葉、樹枝和乾草等織成,採用的是紡織法而非黏合法。河上結巢可防走獸或飛禽入侵,多數由雌雄織鳥共同編織,但分別獨立完成一巢,巢口較平坦的底部,向上略窄,成一錐體,即使堅固,仍可能受到噴水跳躍的魚的襲擊。的確沒有絕對安全的地方。

另一類織巢鳥則喜歡群居,往往數百隻聚集在同一棵樹上,或者電線桿上,編織成大型的複合社區,巢房相連,卻各有間隔,每一對鳥有各自獨立的單位,整體看來如同大廈,有時纍纍臃腫,可達三、四米高,直徑達四、五米,比樹木本身還要巨大,比蜂巢蟻巢還要壯觀。這種僭建,通常在旱地上,否則大雨浸濡,會累及大樹一起傾倒。我不知牠們會否守望相助,但至少,牠們是和平共處的。不幸的是,對農夫來說,織巢鳥由於吃穀物種子,被當是公敵。

2

法國畫家迪加創作了一件很特別的雕塑,名《十四歲的小舞者》(La Petite Danseuse de

Quatorze Ans),有什麼特別呢?本來,這只是一個年輕舞者的雕像,在秋季沙龍的展覽中,她只是穿著芭蕾舞衣、舞鞋,梳著髮辮,束了打蝴蝶結的緞帶,芭蕾舞者那樣閒閒地站著。但她這個虛擬的雕像,穿的舞衣、舞鞋、髮尾的緞帶,卻是實物,真實的紗裙、布鞋和緞帶。最初還有真正的頭髮。百多年來,她在不同的展覽會中亮相,都穿著真實的舞衣,而且換過好幾次了,因為原先的裙子舊了,褪色、氧化、穿孔、僕僕灰塵。而且,哪一個女孩子出席舞會時,還願意穿上上次的舞衣?過去的立體主義,像畢加索的作品,為畫作加添時間的元素,這是空間藝術的突破,但矛盾的是,那種時間還是凝定,不再流動的。畫面上出現不同的鼻子、幾雙眼晴,那是不同時間的並列;這麼一來,時間成為了繪畫的主宰,但其實失去了時間本身的意義。迪加的名氣,不及梵高、畢加索等大師,但他這個作品,是更大的突破,把時間歸還時間,它在舞者身上,與空間結合,流動、變化,而且生生不息。

每次見到這年輕的舞者換上新衣,我總感覺驚異,文學藝術原來可以這樣啊,把真實的記錄與虛擬的故事融於一爐。小說中我拼貼了母親的自傳、二姨在內地寫來的長信,以及一些其他,尤其是二姨的信,我幾乎不改一字,只是刪減了一些過於繁瑣的家事,也改了人名,她提到成都的梅園,我最近也到過,座落在杜甫草堂裡,由小矮牆分隔。在草堂裡,我讀到這兩句:「暫止飛鳥將數子,頻來語燕定新巢。」這是杜甫當草堂建成時的作品,他帶了孩兒,在戰亂後暫時找到棲身的地方,心情喜悅,卻又難免有點彷徨不安。二姨完全沒提杜甫草堂。此外,其中也加插我讀師範學院時一篇小說,參加徵文,居然獲得首獎,生澀,但寫實。另外還有我介紹香港第一影室的文字。這些,就成為《織巢》中「真實的舞衣」了。

四、五十年前吧,故友蔡浩泉替一家出版社畫插圖,因最初每冊售價三毛錢,故名「三毛錢小說」,朋友約我也寫一個,按例指定要是愛情小說,四萬字,當時其實已改售四毛錢了。

我寫了《東城故事》,因為看了電影 West Side Story。那時文化人喜談存在主義,這小說是貌似存在主義的愛情小說。

那小說的稿酬很不錯,我不知道是否比其他人高,我請大家到酒樓大吃一頓。母親知道了,提出她也要寫,向我要了一疊原稿紙,她說,她也有一個愛情小說。四萬字麼,於是天天埋頭埋腦,變成乖乖的女孩,安靜地寫。我寫我的,她寫她的。幾個月後,交給我她的作品。母親的故事,原來是她的自傳,她不過把人名改了;但通篇沒有標點,也有一些廣東話。我沒有交給朋友,看來我欠她一筆稿酬和一本書。我們欠父母親的,何止這些?我這裡抽出前半若干段落;其後的,替她續完。至於二姨寄來的一封長信,有萬多言,就像她的姊姊一樣,也是自傳。她在河南,訪港時找到我的書,大概也看過我的《候鳥》吧,竟把自己的生活如數家珍地告訴我,這是我不知道的,我也把她編織起來,希望讀者即使在不同的時間空間仍然有興趣知道。原來,許多人都會寫,許多人,本身就是一個個故事。

3

《織巢》是《候鳥》的姊妹篇,也是一個愛情故事,不過是廣義的。當年在報上連載,是用專欄形式,每天八百字,如今回憶也覺神奇。這種平淡,閒話家常的寫法,跟當時大多只爭朝夕的連載小說,無疑顯得乏味。報刊的篇幅多麼珍貴呢,難得前輩編輯提供園地,並加以鼓勵,這是必須肯定和尊重的。我一寫,一年之久,大概讀者不多,怨言卻不少,不過壓力也不在我身上,當編輯稍露口風,我馬上知趣,草草收筆。事實上,我寫《我城》時,才寫了萬多字,就受過毫不客氣的批評;我的其他小說也有類似遭遇。說的直率,但書未寫完,看的也不周全,不好妄下論斷。我稍為所動,但仍然照想法寫下去。最重要的是,說這話的人可不是我的編輯。我這樣再提出來,是近年這種自以為是的批評,時有所見;尤其臉書之類盛行,無論褒貶都太容易了,表示一下態度,不用推理,年輕的作者,可能受不了這種衝擊。一個寫作的人,如果太在意別人的批評,包括親朋戚友的讚語,那是自信不足的表現。我寫作超過半世紀,一直很認真、努力,是明知這回事不可不認真、努力,所以我也要求評論家不要輕率。當評論家說什麼「逃避現實」,這是假定只有一種現實,責成這種現實的時候,其實也指定這種現實的寫法。小說的寫法,我是絕對堅持的。這當然牽涉對文學藝術的理解,甚至對人生、對世界的看法。秉持一種世界觀去進行文學批評,只是尋找近親。

《候鳥》在報上連載的收結,我連自己也不滿意,所以只出版了上卷,上卷是姐姐素素的自述,妹妹妍妍的部份,也有十多萬字,一直壓在抽屜裡。妍妍是以我的幼妹為原型,她幾乎是我帶大的,我做過她的小學老師,她結婚前什麼都跟我說。她愛好運動,看來很健康,卻最早離世,我很懷念她,書中泰半是她的親身經歷,那是上世紀六十至九十年代的生活。不過成為醫務所的助護,卻是我另有一個大妹的經歷,大妹一直與我同住,卻染上奇怪的絕症,七年來不斷進出醫院,經常開刀,人日漸消瘦,我感同身受,但我看到她另一面強韌的生命的意志。反而是我這個老病號,真是久病成醫。那六、七年我寫得很少,生活並不好過,當年一位北京的編輯,忽爾造訪,我拒絕她進門,當時不便解釋:屋內另有一位病得更重的人正在客廳裡為傷口包紮換藥。我和這位編輯素未謀面,抱歉她大概曾按地址在屋邨裡摸索了好一陣。

大妹過世後我收拾她的文件,找到她保存一家人在上海的身份證,我呢,原來在一九三七年生。翻開了許多年的記憶,我把收藏的《候鳥》剪報找出來。十多年來,有些朋友偶爾想起這些文字,表示關心。其中洪範的葉步榮先生和葉雲平先生,從沒懷疑我會亂寫,近年又追問《候鳥》續卷的下落。於是,那麼一個陽光猛烈無事的夏天,不宜外出,我把剪稿攤開,痛定思痛,像織巢鳥那樣,找來材料,重新編織。

我很重視小說的形式,當年素素的自述,是由幼漸長的敘事;下半卷則轉由妍妍自述,她們不是孿生姊妹,不應該相同,當然也不能完全不同吧。我更不想重覆過去的寫法。我想,《織巢》也是可以獨立成卷的。在妹妹的敘述裡,我嘗試插入姐姐和母親各自的敘述,這是話分三頭。但問題是,在報上連載,如果用上兩三種字體,會給予排字房的工友諸多麻煩。那還是鉛字排版的年代。當年前輩編輯忙累了想稍作休息、旅行,就囑我代為發稿,所以跟排字房的工友阿祥叔稔熟。阿祥叔總把我好幾個專欄的版頭原版送給我。這些版頭,大多是蔡浩泉的設計。我不想添煩添亂,也就把其他人的說話融入妍妍的敘事裡,敘事觀點的轉移,同樣的字體,又限定字數,在報上看會感覺很混亂,我很快就放棄了計劃,再變回單一的敘述。如今電腦打字,用書本的形式,我可以還原本來的構想,加上接到遠親的來信,分別用四種字體表現,清楚地讓當事人自己發聲;發聲,並不一定要唱對臺,而可以是有自己的說法,又互相補充。

這是個吵鬧撕裂的年代,大家說話時彷彿都要提高嗓門,聲嘶力竭,要證明關心社會,而如此這樣的一套才能夠改進社會。我想,生活是否只容許一種模式?我們又能否冷靜下來,平實地說,耐心地聽呢?

二○一七年八月

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來