序

陰暗人格,輝煌帝國:大明永樂帝的性情與文化

王鴻泰/中央研究院歷史語言研究所副所長

朱棣,一個膽大包天的冒險家,罪惡滔天的犯罪份子。最大的竊盜者,大說謊家。父死未久,他就籌謀造反,以有限兵力,力抗王師五十萬。數年征戰,死傷無數,終得大位,卻殘殺前朝舊臣,手段殘酷,誅連甚廣。得位後,即大肆改寫歷史,甚至不認生母,篡改出身。他權力欲望強大無比,也在權力掌握上登峰造極。以一個人的角度來看,他的人生可說已發展至於極致——擁有極端的人格,極端的人生。

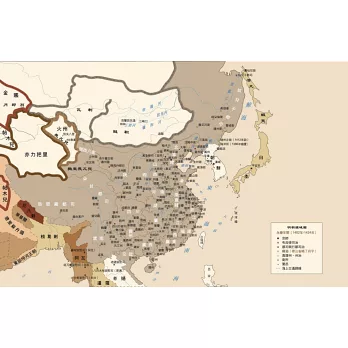

永樂帝,在中國歷代帝王中,亦屬出類拔萃,不遑多讓於歷代名君。他威加海內,遠及漠北海外,武功不輸秦皇漢武;政權操持,乾綱獨斷,多用能臣治世,可比唐宗宋祖。尤其,帝位穩固後,他還一再御駕親征,最終死於征戰途中。如此堅決勇毅,至以身相殉,除一代天驕成吉思汗外,古今帝王何人能及?武功之外,其文化建樹,更影響深遠,明人慣以「文皇帝」相稱,因其蓋棺論定之謚號為「體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝文皇帝」。

明成祖朱棣到底是個什麼樣的人,是個難解的謎。君心難測,當時近傍伴隨的親信,後世為之立傳的史家,乃至他本人,恐怕都難以掌握。朱棣可說是個性格極端的人,心機深不可測,又喜怒無常。臨事不懼,卻也有猶豫難決之時。惠帝初即位,有意削藩,對他深感忌憚,刻意提防,在北京城內外,佈下天羅地網,對他嚴密監控,而他竟然動心忍性,假裝瘋癲,瞞過所有戒慎恐懼的監視者,猝不及防地衝破網羅,迅速破除防軍,直奔東北。又以詭計擄得深悉兵法,又防之甚深的寧王,收編其精兵朵顏三衛,成為造反利器。此一代梟雄心計之深,令人防不勝防,可謂當世無敵。然則,他又難以自制暴怒,當其攻入南京時,謀師姚廣孝力勸不可殺望重士林之方孝孺,謂「殺孝孺,天下讀書種子絕矣。」蓋恐其斷絕文化命脈,離異法統,無法收拾人心。造反成功之朱棣,深知其中利害,卻終於忍無可忍,暴露殘酷本性,留下千古惡名。

殺方孝孺可謂一怒而壞大事,除此,成祖性情不穩,小事亦可觸使大怒。他曾因太子迎駕遲緩而將東宮大臣下詔獄,名臣三楊之一的楊溥,即因此坐牢十年。事實上,朱棣父子間的矛盾由來已久,其嫡長子朱高熾因身體肥胖,性情溫和,和他個性相異,自來不為所喜,日常即提心吊膽,惶惶揣測君意。此易怒之君父曾在宴會場合中,無故對之怒罵不已,甚至自白時有易儲之意。如此怒言實則已動搖國本,斯非有心計者所應為。尤其,他深寵勇悍之二子朱高煦,以致在靖難過程中,感激其搏命救駕,而示意繼位有望,為之埋下不臣之心。九死一生得來的帝位,將傳予何人,竟成難測之謎,以至在父子、諸子間勾心鬥角。專制皇帝本人難測的心意與失控的怒言,就在日常生活中,不斷為此權鬥之局添加柴火。朱棣,在激烈鬥爭中取得最高權位,又迅即將此權位推向激烈鬥爭中。這位凶狠的奪權者,到底在想什麼?難道他的不斷戰鬥的人生,也在心中自我交戰不已?

朱棣性喜冒險,終身爭逐戰場,戰鬥對他而言,大概是種享受。其身旁之人,有與之氣味相投者,可以情投意合,共進退相支援:如其正妻,徐達之女,仁孝皇后,當燕王靖難時,她與長子留守,「親率諸將校妻擐甲登陴」,堅守王城。如其二子朱高煦,與之在戰場上,出生入死,打下江山,居功不讓,至有竊位之心。朱棣深知其野心,非但不加制止,且有縱容挑撥之意,以至促之步其後塵,終於起兵造反,卻成寇敗亡。愛之而害之,攻於心計,深悉權力迷人之朱棣,對此愛子究竟存何居心,著實令人費解。其親人中,或許只有這兩個「強人」可與之莫逆相得,其他性格較為平易者,恐怕都有伴虎之感,特別是他的權位繼承人朱高熾。

朱高熾在君父之暴虐下,幾已至於精神崩潰。祝枝山所著《野記》有兩則記載:其一,朱高熾體胖不擅騎射,朱棣下令減其飲食,有官員不忍見其饑餓,私下供食。朱棣得知後,將此人剁成肉醬。父親如此殘酷對付善待自己的人,朱高熾的心理創傷恐怕非比尋常。其二,朱棣一再猶豫後,終於決意立儲長子,派人召之。朱高熾突然受召,竟驚恐至「頗欲自裁」。這些大概是在宮中傳述的流言,未必全然可信。不過,亦可想見永樂帝家居生活實甚緊張,乃至充滿恐怖氣氛。此種情勢且越演越烈。《明史.后妃傳》中敘及王貴妃時說:「帝晚年多急怒。妃曲為調護,自太子諸王公主以下皆倚賴焉。」顯然棣的急躁易怒,已讓周遭親人不時處於暴風圈,他已成親近家人的夢魘,人人畏之如鬼神。固然伴君如伴虎,然則永樂帝之多急怒,恐怕已非常態,或許另有特別的身心疾病——朱鴻教授即謂:「成祖患有癲癎症,是癲癎人格的政治人物。這種類型的政治人物,多有十分野蠻卑鄙,殘酷嗜殺之個性。」

朱棣個性頗為矛盾:他心計深沉,堅忍不拔,卻又不時暴怒,難以自制;他英明果斷,卻又蠻橫殘暴;他執迷權力,也迷失於權力,挑撥諸子權鬥,促使子孫相殘,愛子逐權敗亡。他是個充滿鬥爭性的人,善於挑起人的鬥志,能得人效死,他也讓自己及旁人的生活不時處於鬥爭中,充滿暴力、血腥與創傷、死亡。從個人角度來看,他,是個極度陰暗的人。

從歷史來看,明成祖堪稱千古名君,武功蓋世,超邁前人。清朝官修《明史》對之評論道:「雄武之略,同符高祖。六師屢出,漠北塵清。至其季年,威德遐被,四方賓服,受朝命而入貢者殆三十國。幅隕之廣,遠邁漢唐。成功駿烈,卓乎盛矣。」的確,明成祖本身能征善戰,以武力奪得帝位後,更好大喜功,動員大軍征戰南北,威及海外,他派八十萬大軍征服安南,五次御駕親征漠北,派遣鄭和六下西洋。這些都可說是震古鑠今的軍事行動,將大明帝國的威望推至頂峰。然則,凡此種種勞師動眾之舉,也可說只是出於皇帝的好大喜功,是舉全國之力以滿足其個人之權力虛榮,事實上,真正有經世之志與現實認知的大臣多反對此舉。專制獨裁的永樂帝,一意孤行,馬上得天下,又馬上治天下,刻意讓帝國統治一直處在軍國體制下,藉不斷的軍事行動讓皇帝之權威更得遂行,然文官團體的勸阻之力亦與日俱增,而帝國財力也越來越窮於應付如此窮兵黷武。因此,大明帝國的武功成就,大概也只能在永樂朝至於極盛,難以為繼,且留下諸多殘局,等待後人收拾。

永樂帝真正獲得文臣肯定,且影響深遠的非凡成就,主要還在於文化方面。他登極後,不斷下令編纂各種書籍,其中《四書大全》、《五經大全》、《性理大全》更總結儒學經典詮釋,成為天下士人科舉必讀教本,具有統一思想之作用。而《永樂大典》更是曠古未有之煌煌巨著。這些文化大工程的不斷進行,當然不是出於朱棣個人的特具文化修養或喜好,其背後實有不可告人之居心。《明史》在盛讚其「成功駿烈」之後,更結語道:「然而革除之際,倒行逆施,慙德亦曷可掩哉。」後世學者亦多論言其文化建樹實乃意在掩蓋其篡逆之道德汙點,藉儒學以文過飾非。甚至,此殘德之君,竟有意在文化建構中,一步又一步地為自己營造「聖王」形象。篡奪治統後,進而窺伺道統。如此文化野心,較諸其武功成就,毫無遜色,也堪稱「遠邁漢唐」了。陰暗的心靈,追求至上之光環,亦可謂駿烈矣。

朱棣篡位後進圖聖名,欲結合治統與道統,固可言其野心不止或掩飾慚德,然亦可謂乃情非得已,蓋此文化工程之推動有其不得不然之勢。「殺孝孺,天下讀書種子絕矣。」這是永樂朝必須面對處理的問題,文化工程之啟動與此密切相關。方孝孺是明初文宗宋濂之高徒,繼承其文學地位,且在道學方面,更勝乃師,《明儒學案》將之列為篇首,為明初道學第一人,天下士人皆馬首是瞻。而朱棣一怒而忘天下,誅其十族,禁絕其著作,此舉形同對當時學術思想界下達戒嚴令,而在全力禁錮方孝孺的文化影響力後,乃不得不另闢蹊徑展開政治文化的建構工作。

朱棣登極後,為強調其政權之正統性,除再三申明己為太祖皇帝之正統繼承人,將延續其統治政策外,同時對明太祖之統治政策不斷重新詮釋,積極塑造大明王朝乃德治政權,從而為永樂朝之統治屬性作定位。登極不到一年,先後向帝國外部大敵與國內整體官僚,宣示大明王朝將進入和平統治時期,而統治要道乃以禮樂為主,藉此積極建立其政權之正統性、合法性,乃至神聖性。他一方面極度尊崇太祖皇帝,強調其制禮作樂,治道昭明,得與古聖先王並列。另一方面,在頌揚太祖時,強調自己是其正統繼承人,進而由此表白自己積極講究禮樂之學,有意走向聖王之治。承先之外,他更在太子的教育上大作文章,以儒學為本,建立起結合聖賢學的帝王學,從而發展一套可以家傳的聖王傳統。永樂七年時,他親自編寫《聖學心法》,作為太子進學之用。意圖將帝王學與聖賢學合而為一,為大明帝國建立「聖王傳統」。清代四庫館臣對此頗加譏刺,謂:「成祖稱兵篡位,悖亂綱常,雖幸而成事,傳國子孫,而高煦、宸濠寘鐇之類接踵稱戈,咸思犯上,實身教有以致之。而乃依附聖賢,侈談名教,欲附於逆取順守。……至於殺戮諸忠,蔓延十族,淫刑酷暴,桀紂之所不為者,夷然為之,可謂無復人理。……天下萬世豈受此欺乎?」將成祖視為殘酷更甚桀紂的暴君,如此批評頗為苛刻,卻也是事實。悖亂綱常的暴君,竟然自許為聖學傳人,更令人難堪,懷疑其意圖藉聖賢名教,以掩飾篡位罪過。不過,這也可見永樂帝推行文治的用心良苦與處心積慮,而如此用心經營下,其統治政權得到合理化,且進而提升大明帝國的統治境界,使之往「聖王」之路前進,以施行禮樂為目標,從而展開文化建設工作。

朱棣本人的文化素養究竟如何?大概也是個歷史之謎。楊士奇所修的《太宗實錄》說他:「勤學好問,書一覽輒記,終身弗忘。五經子史皆該貫,而旁通天文地志百家之書,得其要領,日從明儒講論無厭倦意。」這恐怕是溢美之辭。不過,他在登極以後,或出於愛好,或出於作態,相當積極地表現他追求知識的熱忱,這種知識熱情,也成為推動文化工作的動力。他在永樂元年,動亂方息之際,就下令翰林編書:「凡書契以來經史子集百家之書,至于天文地志陰陽醫卜僧道技藝之言,備輯為一書,毋厭浩繁。」一年後,編成《文獻大成》,他不滿意,下令重修。命禮部多方徵求人才,且選拔各級學校學生擔任繕寫工作。參與此編輯工作者達數千人,開館於文淵閣,這已遠非翰林院之一般編纂工作,而是一項全國性的龐大文化工程了。此文化工程,歷時約三年,至永樂五年完成,「書凡二萬二千二百一十一卷,一萬一千九百五本,更賜名《永樂大典》。」明人認為「其書為古今第一浩繁」。此書完成後,朱棣親自撰寫序文:「昔者聖王之治天下也,盡開物成務之道,極裁成輔相之宜。修禮樂而明教化,闡理至而宣人文。……朕深潛聖道,志在斯文。」在其序論下,《永樂大典》的編輯意義被無限上綱,成為具有「神聖性」的工作,是永樂朝禮樂之治的重要標誌,是他推行聖道的表徵。

永樂大典的編纂固然是龐大的文化工程,其意義也被永樂帝無限上綱。不過,真正對明代學術文化影響最深,且遍及一般士人的,還是三部《大全》的編纂。只是,這三部儒典的完成相當急促而粗糙,差不多就在一年內編好。顧炎武痛斥這個編輯工作「僅取已成之書,抄謄一過」,根本是個詐騙行為,毀壞儒學。四庫館臣更多所嘲諷:「大全龐雜萬狀,沙中金屑本自無多」。然則,無論其編纂水準或學術價值如何,這三部大全的編輯目的本來就是以政治權威來整合學術,從而建立起「正統儒學」,由此完成治統對道統的統合。大全編成後,朝廷下令「頒五經、四書、性理大全書于六部併與兩京國子監及天下郡縣學」,此後三部大全透過官方的儒學教育系統,傳遞至於統治教化所及之處,成為士人知識學習上最基本、最權威的讀本,可說是欽定的教科書。文皇之編修大全,可謂目標清楚而成果斐然,它完成帝國學術的「正統化」,而此正統儒學又透過科舉制度,植入全國士人腦中,統一其思想。誠如明中期大儒丘濬(1421-1495)所言:「太宗文皇帝又取聖經賢傳,訂正歸一,使天下學者說誦而持守之,不惑于異端駁雜之說,道德可謂一矣。」這種思想與道德的權威,直到王陽明成為一代教主時,才遭遇挑戰。

朱棣並非學術人物,卻對學術發展有重大影響。從宏觀的學術史來看,甚至可以說,明代學術史上最具關鍵性的兩個人是:朱棣與王陽明。朱棣所欽定的正統儒學,決定明代前期學術議論的範圍與調式,王陽明對朱棣所定之正統儒學提出挑戰,開啟明代後期學術討論的不同空間,也造成往後學術議論的爭訟不已。

朱棣殺方孝孺,一時斬絕讀書種子,乃重新展開種種文化建構工作,逐步以治統整合道統,以至建立起一套正統儒學,以之統轄全國士子之學術思想,為時近百年,其文化意圖宏大,而影響極為深遠,更勝其武功成效。文皇帝之謚號,可謂實至名歸。

朱棣是個性格極端複雜,情感波動巨大,卻也充滿謎團的人;永樂帝是個雄才大略,極具權威,且擅用權威,而在武功文化都超卓前人,乃至意圖整合治統與道統的「聖王」。明成祖是個充滿戲劇性,極具爭議性的帝王,他有意仿傚唐太宗,而其實際表現,無論功過善惡,威權矯飾,都有過之而無不及。歷來史家對此一代帝王,多有爭議,聚訟不已,近代學者也有不少專書著作,如:朱鴻著《明成祖與永樂政治》(1988)、商傳著《永樂皇帝》(1989)、毛佩琦、李焯然合著《明成祖史論》(1989)、蔡石山著《永樂皇帝》……。晁中辰教授這本《明成祖傳》成書於1992年,不算早出,相較前述諸作,內容上更為全面,章節以時為序,自朱棣青少年時代,至於稱帝施治,涉及軍事、政治、經濟、文化各面,以至其家庭生活與思想才識,可謂面面俱到,立場上不偏不倚,內容上述多於論。整體而言,是部平允詳實的著作,可讀性很高。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來