推薦序

劍與字

孫梓評

一日忽然意識到,塔羅牌我常抽到寶劍六(Six of Swords)。

一艘刺著六隻劍的小船,船上三人:一名撐長篙的船夫,乘客是披裹長袍的女性背影,她身旁偎靠著一個小孩。長袍,舢舨,小孩後腦勺,船夫衣與靴,俱是深淺不同的黃。船右側水紋波湧,船左側卻攤平如鏡。被劍們插入的船,如果能順利航行,或許,可以抵達有樹的岸。

讀《無言歌》,使我想起寶劍六。

這張牌不似寶劍三,一顆穿洞的心被血淋淋地張掛;也不似寶劍九,牌卡中女子無眠坐起,顯然被銳利的夢魘糾纏。屬於寶劍六的,是結束與出發。放棄與重獲。克服與改善。通過與更新。船右側,餘事仍持續湧動著波紋;船左側,願意許諾者,和平的未來是可及的。

一如《無言歌》中,那懷擁各色物質與形容與哀愁的敘事者,我們隨她穿越房間如同穿越愛情,抵達季節與愛人與經典的陰影,鍛鍊說法,以為獻祭。

種種精緻的痛與快。

她既是牌卡上長袍的背影,還未對我們展露正面的傷痕;也是需索保護的小孩,未識得水的兇惡,忻然信仰著可能。她當然亦是配有啟動能力的船夫,擺渡我們由此至彼──不消說,她還是那一條身體刻有小記號的舢舨,液狀情事,冷暖自知。

我不確定,船身上六把直立寶劍,是歷來種種傷害之隱喻,又或者其實是固定船的破洞之器?劍(Swords)包藏著字(words),我將它放在舌間輕舐。

自序

我在你不在的地方

崔舜華

我總感覺自己是注定飄盪的人,順著宿命的水蜿漂到這裡,遇見了某些人又不得不離開。我想要的很少,一間屋子,屋裡有我的貓和我的畫,還有一張桌子能讓人寫字,奇妙的是,對他人來說也許唾手可得之物,我卻拚命努力才能掙扎攫住一點點,像一個要掉下床崖的人努力抓住毯子的一小方角,才不致從夢裡驚醒過來。

我並不特別堅強,也不怎麼出奇地聰明,曾經漂亮過一段時期,那也是昨日黃花無根無依。從很小的時候,我就夢想著有一個人會現身在面前,他會伸出瘦削而強壯的手,向我說:我來救你。

事實上,很晚很晚地我才發覺,在這世界上最真實的道理是:任憑誰也救不了誰。尤其是像我這樣的人,我沒有屋子也沒有能回去的地方,除了自救,我別無他路。但也可能是天生軟弱的關係,可能我還冀望著那隻瘦長強壯的手哪一天還會伸向我,告訴我,要我跟他走。

從此一走,我必不需再流浪了。我實在厭倦透了流浪:從一個房間到另一個房間,從一張床到另一張床。我睏乏了,也膩透了,但我知道目前我所做到的遠遠不及我想要的。我在自己微小的努力的範疇裡失敗過好多次,跌倒了又踉踉蹌蹌地站起來,一次又一次,笑罵由人──那都是嘴裡說給誰瀟灑聽的,實際上自己難過得要命,喝了酒偷偷地哭了一晚又一晚,黑夜替我們保守一切的祕密,明天起來還是得做了個好人。

而我盡了最大的力氣所做的,無非是希望藉由我的字,陪伴某人空曠而荒蕪的心。擁有心是一件很辛苦的事情,那代表你得赴盡全力地去愛,去碰撞,去越過一堵好高好高的牆,去眺望你的心所要求的、渴望的未知的風光。

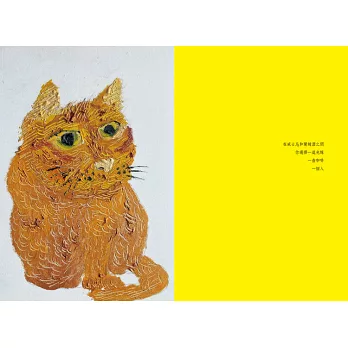

傷心的時候,我會把我貓阿醜抱在懷裡,軟綿綿香噴噴的小東西,牠看著我的眼神閃亮純淨,流溢著來自雲天更高處的悲憫。但我卻抱頭蹲坐在樂園之門前,翻遍口袋也找不著那把解鐐脫銬的鑰匙。

無計可施之下,於是我告訴我自己:你可以動身了,走得比你想得更遠更從容,去一個無人之處,那個比蜀道更難的地方,鬆開手大把大把地撒落幾千幾萬個字,讓它們像潔白的貝殼奢華地散布在寬闊的海灘上,一個連鳥群都無枝可棲的地方,那麼華麗而空曠,溫暖而荒涼。

當你聽見自己的心一片一片剝落粉碎的聲音,也許我已不在了,但那又怎麼樣呢?我們終究會遇見的,無論何時,無論何地,我寫著詩,就是為了這永無可能的相逢。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來