序

大膽創新又充滿彈性的複雜心靈

沈榮欽/加拿大約克大學副教授

「十個經濟學家有十一種說法,因為凱因斯一人有兩種。」這個笑話不僅諷刺了經濟學家,也生動地說明要捕捉靈活善變凱因斯的想法有多困難。諾貝爾經濟學獎得主賽門(Herbert Simon)曾經在自傳《我生命中的模式》(Models of my life)表示,他能夠理解由希克斯(John Hicks)或莫迪利安尼(Franco Modigliani)所寫的凱因斯體系的數理模型,但是卻對於沒有方程式的《就業、利息與貨幣通論》的內容大惑不解,而且他懷疑其他經濟學者也不懂。

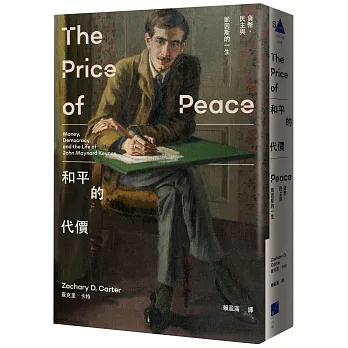

《和平的代價》並不是一本要說明凱因斯理論的書籍,而是旨在勾勒凱因斯精采複雜的人生與其思想誕生的淵源,並追溯凱因斯思想的影響,以及與新自由主義等思想纏鬥的過程。

凱因斯的人生一如他的思想般複雜,年輕時他抱怨伊頓公學教育內容落伍,卻十分喜愛這所學校。成年後他對自己外貌缺乏自信,卻四處調情、無處不歡。他鄙視傳統道德教條,卻極其重視大英帝國國際金融市場的聲譽,即使耗費黃金儲備也在所不惜。如同作者卡特所說,「凱因斯身上充滿各種矛盾。他是官僚菁英,卻娶了舞伶為妻;是同性戀,最愛的人卻是女性;是大英帝國的忠僕,卻反對帝國主義。是和平分子,卻幫忙替兩次世界大戰尋找財源;是國際主義者,卻為現代民族國家提供了知識根基;是經濟學家,卻挑戰了經濟學的基本原理。但在看似矛盾的表面下,他對人類自由與政治救贖的追求始終如一。」

凱因斯對人類自由與政治救贖的追求,反映在他多次對於市場危機的處理以及他對於經濟學的認識。凱因斯指出,「市場是社會現象,而非數學現象。研究市場的經濟學和物理學不同,不是依循鐵律的硬科學,而是和政治學一樣充滿彈性,是一個由習慣、經驗法則與各種調整構成的領域。」

但是凱因斯的思想也深受其所處環境的影響。自幼便聰慧過人,學術上受到劍橋經濟學大師馬歇爾(Alfred Marshall)啟蒙,但他並非僅接受經濟學與數學訓練,不僅大學時加入劍橋使徒,同時也是布倫斯伯里幫成員,與作家維吉尼亞.吳爾芙及哲學家羅素辯論,凱因斯的才思敏捷,口才便給,連識人無數的羅素都讚賞不已。後來一戰爆發,凱因斯對金融危機的思考,以及戰後對於金融秩序的重建,都使得他的思想始終帶有解決現實世界問題的動機,對於經濟危機往往有超出同時代政客與學者的見解,既大膽又創新,爭議不斷且雄辯滔滔,以一己之力挑戰了十九世紀經濟學的神聖信條,背後又充滿倫理學的人文關懷,這種揉合經濟學與倫理學,以追求人類自由與公眾幸福的做法,與今日的學術典範大異其趣。今日世界各地的學子,在課堂上學習凱因斯的理論與批判,將凱因斯的學說變為精巧的數學模型,爭執其正確與否,但是已經沒有人談論凱因斯理論背後的倫理學基礎了。

凱因斯的多面向也體現在他工作的多樣性。除了在劍橋大學教授經濟學,他也擔任媒體編輯並寫專欄,甚至在一九二○年代創辦首份自由黨雜誌,並擔任多家公司董事。兩次大戰期間,他還投稿了大量期刊論文與出版專著,而且在一次大戰前,由於歐洲金融危機進入財政部擔任英國戰時經濟的首席顧問,與世界各國政要交涉,成為家喻戶曉的公眾人物。最難得的是,精力無窮且聰明過人的凱因斯,在多數職位上都表現出色,無論是象牙塔中的經濟理論或是國際政治的折衝樽俎,從出世到入世,凱因斯不僅轉換自如、如魚得水,其中種種的衝突、爭執、自私、短視、合作、國家利益、民族主義與帝國主義,最後都以奇妙的方式融合在一起,成為他思想的養分。在劍橋時期熱中攻擊十九世紀經濟學教條的凱因斯,以嚴謹的思考提出一個又一個大膽的想法,應對戰前金融危機與戰後經濟蕭條,並參與重建戰後世界經濟秩序。雖然他拒絕自由黨參選國會議員的邀請,但是他以政府官員與顧問的方式,改變許多十九世紀經濟學的政策涵義與政客短視近利的思考方法,這讓他相信,很多人自詡的獨立思考,不過是某個傳統見解的俘虜。也因為面對詭譎多變的戰時經濟,他雖然思考嚴謹,對政策素有定見,但也隨時準備挑戰自己,隨著世界局勢的不同,而提出不同的政策意見。這種時時對政策保持「彈性」的做法,加上《就業、利息與貨幣通論》是以文字而非經濟學家熟悉的數學方程式寫成,學者們意見分歧,也許是開頭凱因斯笑話的由來。

儘管如此,現實仍然經常對凱因斯澆冷水,讓他在過度興奮時,受到現實無情的鞭打而冷靜下來。例如一戰過後,凱因斯曾經深受美國總統威爾遜「十四點和平原則」而感動不已,相信和平的曙光即將到來,然而和平會議將他一巴掌打回現實,讓他在志得意滿之際,必須面對各國政要與銀行家的本位主義與短視近利,以及他無能說服多數民眾與政客的事實。

巴黎和平會議的失敗,為未來的經濟危機與軍事動盪埋下種子。凱因斯回國之後,也痛定思痛,思考自己的想法什麼地方過於天真。在心有未甘之下,他出版了一本極盡挑釁的作品《和約的經濟後果》,雖然這本書不是凱因斯最好的作品,但讓他在國際政要中聲名大噪,他的生花妙筆和他的雄辯滔滔一樣出色,但尖銳的批評卻也影響了他在英國政府裡的發展機會。

雖然如此,凱因斯仍然利用他在英國政府的關係,成功挽救了也許是二十世紀最重要的哲學作品。當時他接到羅素的便箋,獲知維根斯坦已經被協約國部隊俘虜,羅素對凱因斯說,維根斯坦手上有他剛完成最重要的哲學作品。經過凱因斯斡旋、羅素與拉姆齊(Frank Ramsey)的努力,維根斯坦的經典《邏輯哲學論》終於在一九二二年出版,轟動哲學界,卻也終結凱因斯的哲學生涯。

緊接而來的金融與經濟危機,隨著戰後錯誤政策而擴大,凱因斯身為英國最著名的公共知識分子,又以經濟學家的角色,受到政府的重用。尤其是一九二九年的經濟大蕭條與飛升的失業率,嚇壞了各國政府,束手無策之下,凱因斯的思想成為各國政府的救命稻草。凱因斯結合他的《貨幣論》,對自由放任學說展開猛烈的攻擊,在凱因斯看來,這些都屬於應該被掃進歷史灰燼的教條。他認為,「世上沒有不受政府干預的自由市場,資本主義本身就需要政府主動調控,監管貨幣與債務。」他也揚棄了《和約的經濟後果》的論點,認為節儉和克己以累積大量資本的維多利亞時代的美德已經屬於過去,無法呼應新時代的要求。除了《貨幣論》外,凱因斯也開始構思《就業、利息和貨幣通論》,強調有效需求、大計畫與大政府的重要性。最後凱因斯政策將在美國大獲全勝,徹底改寫國家、社會與貨幣的關係,程度之大甚至遠超過凱因斯本人最狂野的預期。

這引發奧地利學派海耶克的不滿,雖然海耶克無論在學界與政界的名聲均無法與凱因斯相提並論,但是海耶克同樣是雄辯滔滔型的學者,在《經濟學刊》對凱因斯的《貨幣論》提出非常尖銳的批評,使得凱因斯不得不親上火線回應。此後海耶克成為凱因斯終生的對手,他一方面批評凱因斯的大政府主義,另一方面全力抨擊各種社會主義與共產主義制度,名聲逐漸竄起。雖然一開始支持者不如凱因斯,但是自由放任學說逐漸在美國受到愈來愈多的支持,最後芝加哥大學成為資本主義與自由市場的聖地,凱因斯的主張,則在哈佛、耶魯等校都有不少支持者。多年之後,芝加哥大學在傅利曼(Milton Friedman)的帶領下對凱因斯主義發起猛攻,認為大政府的做法往往治絲益棼,不但沒有解決問題,反而製造更多問題,凱因斯主義逐漸在學界喪失魅力,新自由主義興起,經由雷根總統的提倡,不僅成為美國主流,而且透過如世界銀行等國際機構,以華盛頓共識的形式向開發中國家推銷,成為國際上的新顯學。之後上任的柯林頓總統,一方面打擊赤字,另一方面放寬或解除各種管制規定,在大幅鬆綁的氣候下,人們更喜歡談論全球化,凱因斯主義逐漸乏人問津,即使二○○八年發生全球金融風暴,也沒有人想起在金融危機中竄起的凱因斯,凱因斯主義終於成為學界中的一種思想,對於現實世界的影響微乎其微了。

凱因斯理論死了嗎?從某個角度而言,凱因斯的遺產也許永遠不會消亡,畢竟在凱因斯之前,經濟學沒有總體與個體之分,作為總體經濟學開創者的凱因斯,他的睿智將永遠被銘記。但是在另一方面,凱因斯的某些概念已經不再流行了,例如他的非充分就業均衡理論,無論在理論上與實務上都沒有影響力了──即使二○○八年全球經融風暴時,美國聯準會主席伯南克(Ben Bernanke)使用的也是「量化寬鬆」,而非凱因斯的財政政策—當一個概念不再被人提起,也是這個概念消亡之時。

時代的思潮起伏,凱因斯主義被傅利曼的貨幣理論攻擊得體無完膚之後,盧卡斯(Robert Lucas)的理性預期又讓貨幣理論顯得過時,人們不再自稱凱因斯主義者,即使贊成凱因斯的克魯曼(Paul Krugman)或是桑默斯(Larry Summers)也被稱為新凱因斯主義者(Neo-Keynesians)。或許更弔詭的是,新觀念的推陳出新,連傳統的分類都顯得過時,這已經不再是一個觀念上壁壘分明、兩軍交戰的年代,即使出現同儕背刺、敵人支持也不足為奇。新凱因斯主義者桑默斯主張資訊科技的變遷,使得熊彼得的「破壞性創新」更適合描繪這個技術日新月異的時代;而曾經嘲諷凱因斯過時的理性預期學派大師盧卡斯則在雷曼兄弟倒閉時感嘆道:「我們每一個人都是散兵坑裡的凱因斯主義者。」也許當時代無比艱困時,我們每一個人心中仍想像凱因斯那樣心懷對人類的樂觀勇敢前行吧。