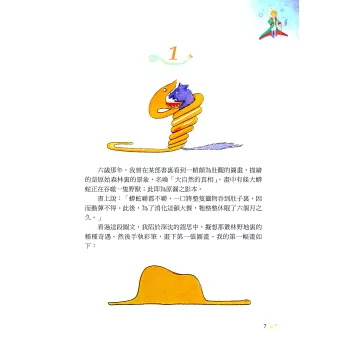

六歲那年,我曾在某部書裏看到一幀頗為壯觀的圖畫,描繪的是原始森林裏的景象,名喚「大自然的真相」。畫中有條大蟒蛇正在吞噬一隻野獸;此即為原圖之影本。

書上說:「蟒蛇嚼都不嚼,一口將整隻獵物吞到肚子裏,因而動彈不得。此後,為了消化這頓大餐,牠整整休眠了六個月之久。」

看過這段圖文,我陷於深沈的遐思中,擬想那叢林野地裏的種種奇遇。然後手執彩筆,畫下第一張圖畫。我的第一幅畫如下:

我把這幅傑作捧到大人們面前,問他們這幅畫有沒有把他們給嚇到了?

他們卻答道:「嚇到?誰會被一頂帽子給嚇到啊?」

我畫的才不是帽子呢!那是蟒蛇吞象後消化時的模樣呀!不過,既然大人們都看不懂,我就另外畫一張好了;於是我畫出蟒蛇腹中的蠕動情形。這樣一來,大人們就可以一眼瞧得明明白啦!他們什麼事都得要人解釋得一清二楚才成。我的第二幅畫如下:

這次大人們的反應是:要我別管什麼外觀圖、內在圖,全扔到一旁去,專心唸唸地理、歷史、算術和文法才是正經事。正因如此,我在六歲時便放棄了可能成為畫家的這個偉大夢想。第一、二幅畫的失敗,早已使我沮喪萬分。大人們從不主動去理解任何事,而對孩子們來說,成天向他們解釋這、解釋那的,有多煩人哪!因此,我選擇了另一行:學習駕駛飛機。我大抵飛過世界各地;地理對我而言,還真管用呢!只要隨意一瞄,我便能分辨出某地是中國或亞利桑那。若有人夜間迷途的話,這點知識就夠寶貴的了。

這段里程中,我接觸到許許多多日後舉足輕重的人物。我和大人們共同生活,關係密切,並仔細觀察他們。但這並未增進我對他們的觀感。

每當我碰到某個自己看來覺得有賞析能力的人,便嘗試著把一直隨身攜帶的第一幅畫拿給他看,藉此我便可以測出對方是否真的很有頭腦。

然而,無論是男人、女人,全都信誓旦旦地說:

「那是頂帽子。」

如此一來,我將不再同這個人談論蟒蛇、原始森林或星星之類的事了。我會降低水準配合他,說些橋啊、高爾夫啊、政治或領帶等等的話題,而那個大人也會為了碰到這麼聰敏的人而大感興奮哩!

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來