代序

為台灣歷史和土地書寫──我的後殖民創作心路

金子昭會長、各位我所尊敬的天理台灣學會研究先進:

還記得四年前(二○一七年)五月二十八日我以台灣文學學會會長身分率領會內幹部前來天理大學訪問,與貴學會進行學術交流的種種溫馨畫面。當時因貴學會的安排,得以和貴大學校長晤談,並受到貴學會熱情接待,與佐藤浩司前會長及學內理事交換意見,促成了兩會交流協議書的交換,感銘至今,特別要向貴會再度致上最大謝意。

從我十八歲就讀大學時,「天理大學」這四個字就在我腦海中留下美好印象,那是一九七三年的事,當時塚本照和教授受邀前來台灣中國文化學院日文組擔任交換教授,我有幸成為他的學生,受到啟蒙,重新認識台灣文學;一九八二年塚本教授返日,在天理大學創立臺灣文學研究會、創刊《台灣文學研究會會報》,一九九一年他與下村作次郎、中島利郎等教授創辦「天理台灣研究會」、出版《天理台灣研究會年報》,雖然遠在台灣,我都因塚本老師的贈予而有幸拜讀,感受到天理大學與貴會長久以來對台灣文學及台灣事務的深刻掌握和關注。今天能獲邀參與貴會第三十屆研究大會,並進行紀念演講,感到相當親切,也感到無比榮幸。

以下,請容我以台灣詩人的身分,以〈為台灣歷史和土地書寫──我的後殖民創作心路〉為題,進行報告,並請各位學界先進賜教。

台灣新詩的「歧路」現象

台灣的新詩發展,從一九二四年追風(謝春木)在《台灣》雜誌(第五年第一號)發表〈詩の真似する〉組詩四首,揭開台灣新詩的帷幕以來,將近百年。近百年來,不同世代的詩人和詩作,如星辰羅列,展現了一座特屬於台灣的詩的天空,眾多詩人以作品彰顯各自的位置,書寫他們內在的情意志,傳布他們和歷史賽跑、和時代競走的美學信念和創造。

從日治年代展開的台灣新詩,源於長久處於殖民地的關係,擁有相當複雜的歷史情境與脈絡。就語言的使用來說,從日治時期開始就出現三種書寫路線:一是追風以降、王白淵、陳奇雲到楊熾昌、郭水潭等詩人的日文書寫;二是由張我軍於一九二四年引介中國五四新文學運動而展開的中文書寫;三是一九三○年由黃石輝點燃、郭秋生繼之的台灣話文書寫。三種不同的語文,在同一個時代並存且競爭,使得台灣的新詩從出發之際就產生了「歧路」現象。

也正是因為一開始就以日文、中文和台灣話文書寫,從日治時期以降迄今,台灣新詩一直存在著書寫語言(連同語言之後的意識形態及認同)的辯證和鬥爭。戰後台灣在國民黨威權統治時期(一九四五─一九八七),強力推動「國語政策」,中文書寫成為主流,但解嚴前的一九七○年代已出現林宗源和我寫作的台語詩,解嚴後又有客語詩和原住民語詩的詩人出現,台灣新詩發展的特殊性、多樣性與複雜性,由此可見。

一個年輕詩人的台灣追索

在這座繁複多彩的星空下,作為一個出現於一九七○年代的寫詩者,我個人在詩創作上的表現,相形之下是卑微的。儘管十三歲時我背誦並抄寫屈原的《離騷》,發願要以一生來成就詩人之夢,並在二十一歲(一九七六)開始用台語寫詩,如今垂老,自我檢視,仍然相當慚愧。

我出生於一九五○年代台灣的中部山村(南投縣鹿谷鄉),鄉民多務農,以作山、作林、作茶、作田為業,因為父母開設「凍頂茶行」,半爿賣茶、半爿賣書。從小學三年級後,得以大量閱讀店內販售的書籍,提早開啟了我閱讀與接觸文學的視窗。十三歲時,因為店中販售書籍已無法滿足閱讀欲望,開始用郵政劃撥的方式台北的書店郵購新書,因而奠定了走上文學創作之路的基礎。

從一九五○到一九六○年代的台灣,是典型的農業經濟社會,也是國民黨一黨威權統治的白色恐怖年代,舉凡憲法賦予人民的自由盡遭限制,言論、著作及出版自由均遭到剝奪,更無論集會及結社自由了。因此,從小學到高中,我所接受的教育就是「黨國」教育,熟知中國而盲視立足的台灣。直到一九七三年進入中國文化學院(今中國文化大學)日文組之後,才開始質疑我所接受的黨國教育內容,逐步走回生身的台灣,認真思考我的詩和台灣土地、人民與歷史的關係。

一九七三年九月,也是我和來自天理大學的交換教授塚本照和先生結師生之緣的開始。成為塚本老師的學生,是我此生甚感榮耀的事情,當時他初來台灣,課堂上詢問有關小說家黃春明的創作,同學推我回答;其後塚本老師開始台灣文學研究,參與台灣文學活動、訪問台灣作家,他對台灣文學的熱愛和治學精神,都對我產生相當重要的示範影響。

也因為這樣,大三時我以粗淺的日文閱讀能力,開始在學校圖書館接觸日治年代的台灣新文學雜誌,讀追風、楊華的詩,賴和、楊逵的小說,這才知道日治時期台灣就有新文學傳統,非僅只是受到中國「五四文學」影響;後來又發現一九三○年代左翼作家鼓吹台灣話文書寫,都讓我深受震撼,從而對我的詩創作和台灣歷史的關係有了反省。

兩個「反動」:十行詩與台語詩

在這雙重的省思下,我用嚴肅的心情面對詩的書寫。出版於一九七七年的第一本詩集《銀杏的仰望》,就是我當時的創作成果和省思。其中兩輯作品鮮明地昭示了我對當年台灣詩壇與政治正確的「反動」:一是違逆當時現代主義反格律、反韻律主流的「十行詩」,另一則是違逆當時國語運動不准說、寫方言的「方言詩」(台語詩)書寫。

我的「十行詩」來自少年時迷戀《離騷》的印記,是我從閱讀中國古典詩詞經驗中建立的素樸詩學,因此我想在當年現代主義的主流之外,實驗在形式上有所約束、在語言上錘鍊音韻的新的現代詩。從一九七四年寫到一九八四年,前後十年,共得七十二首,最後統整為《十行集》,於一九八四年出版,標誌了我與同年代詩人不一樣的特色。此書於二○一○年出版增訂新版,迄今仍販售中。

「方言詩」放到一九七○年代的台灣,則是更大膽的「反動」,當時的政治環境,台語受到禁錮,非獨文學創作,就是流行歌、布袋戲亦然,更無庸說大眾媒體也絕不接受,我的台語詩幾乎沒有發表的機會,但我堅信這個寫作路線,依然樂此不疲;雖然接獲政治警告,也依然無所畏懼。這一系列的台語詩,從一九七六年寫到一九八五年,合共三十六首,集為《土地的歌》出版,也標誌了我與同年代詩人相異的詩風。《土地的歌》後來絕版,於二○○二年改版為《向陽台語詩選》,列入「台語文學大系」重出。

對我來說,十行詩和台語詩是我在詩的路途上的第一階段探索,如鳥之雙翼,缺一而不可。十行詩延續的是來自中文的文化傳統,台語詩則試圖追溯並深化台灣的語言與文化傳統,連同台灣土地的認同──在我年輕時期的詩的探索道路上,這兩者都是滋養與灌溉我的文學生命的要素。

〈霧社〉敘事詩:台灣歷史命運的省視

大學畢業後,當兵兩年,一九七九年退伍,我進入社會,適逢《中國時報》舉辦第二屆「時報文學獎」,獎項增加「敘事詩獎」。我當時還是詩壇新人,參加創作獎足以檢測自己的詩藝,我決定以發生於一九三○年的霧社事件做為敘事詩的主題。當時台灣的政治氛圍相當嚴峻,黨外運動風起雲湧,人民要求民主與自由的呼聲已經在街頭不斷出現。我細讀手上找到的有關霧社事件的書籍和資料。回到一九三○年十月二十七日,莫那魯道、花岡一郎,泰雅族、霧社小學校,日本巡佐、飛機、大炮、毒氣……的歷史時空。在一九七九年入秋的台北,我一字一句寫下霧社事件的過程;創作的同時,電視晚間新聞也正在撻伐「共匪同路人」的「黨外」,如何如何「暴力」、「無恥」、「不愛國」。我夜裡寫出的詩句,宛然正在和執政者冷酷的聲音進行頑抗的辯難。

〈霧社〉寫了三四○行。在一個落葉飄下的秋天早晨,我將這首詩投寄出去,不敢奢望這首長詩能夠得獎。接著十二月十日爆發「美麗島事件」,黨外運動領導人黃信介、施明德……等均遭國民黨逮捕,我筆下霧社泰雅族人(今已正名為賽德克族)的命運,似乎也預演著「黨外」人士的命運:

在殘酷的統治下追求所謂正義自由

多像樹葉!嘶喊著向秋天爭取

翠綠,而後果是,埋到冷硬的土裡

我以悲鬱的心情寫下的霧社之詩,似乎也是台灣民主運動必須付出的血淚。〈霧社〉後來得了優等獎,但發表一直遭到擱置,直到次年三月美麗島事件軍事法庭大審宣判,眾多黨外領導人被以「叛亂」之名判罪鋃鐺入獄後,才獲發表於副刊之上。〈霧社〉這首敘事長詩,也因為這樣奇特的時空巧合和演繹,在我的創作生涯中標誌了刻骨銘心的碑記,這是我嘗試用詩來書寫台灣歷史的開始,也是我決心用詩來見證台灣命運的發端。二○一六年,鋼琴家林少英以〈霧社〉為本,創作《霧社交響詩:賽德克悲歌一九三○》,與《霧社:向陽敘事詩X 林少英交響曲》兩捲CD 出版。

《四季》:台灣二十四節氣新風土

我的詩探索的第二個階段,與一九八五年赴美國愛荷華大學參加「國際寫作計劃」(International Writing Program)有關。當年九至十一月與來自不同國家作家接觸的經驗,讓我開始思考作為一個台灣詩人(而非單一詩人)的特色為何的課題。我決定以「四季」為主題,以在台灣民間仍屬季節辨識符號的二十四節氣來寫詩,表現台灣獨特的風土色彩,以及一九八○年代台灣的多重形貌。一九八六年,以《四季》為名的詩集在台灣出版。這本詩集後來被翻譯成英文(陶忘機譯,全書)、日文(三木直大譯,部分)、瑞典文(馬悅然譯,單篇);二○一七年由有鹿文化公司重出新版,說明了結合我的詩與台灣風土的嘗試是可行的。

我的四季詩,基本上是前階段十行詩和台語詩創作的融會與轉化。《四季》二十四首節氣詩作,每首均為兩段各十行,維持著我對格律形式的偏愛,題材則延續《土地的歌》,以台灣的風物、自然、環境、都市、社會、政治……為對象,或歌詠、或鋪排、或反諷、或直陳,寫一九八○年代的台灣。如果說,十行詩和台語詩是我對文化和土地的探索,四季詩就是我對台灣的歲月(時間)容顏的刻繪,我在詩中映照我所生存的台灣,從時間、空間到人間。

一九八七年我在《自立晚報》的工作改變,由副刊主編轉任報社總編輯,工作量繁增,責任加重;當時的台灣也處於政治環境的大轉捩期,一九八六年民進黨成立、一九八七年解除戒嚴,以及隨之而來的政治、社會運動頻繁。這都使我沒有餘閒、也沒有餘力寫詩。再加上一九九四年我原來服務的自立報系經營出現問題,我的人生面臨巨大轉折,我乃考入政大新聞系博士班,從學徒開始我的研究生涯。這樣的轉折使我詩作銳減,直到二○○五年才出版了新的詩集《亂》,算起來這本詩集總共寫了十六年。

《亂》:台灣後殖民圖像

《亂》是我詩探索的第三個段。有別於前兩個階段的形式堅持,在這本詩集中我展開的是和台灣社會呼應的新的語言策略。我已不再執著於「純」中文、「純」台文的書寫,從生活中,也從日常的話語中,我嘗試以更符合台灣後殖民語境的「混語」(Creole)書寫來呈現解嚴後台灣的社會真實。

解嚴後的台灣,華語和台語相互對立的語境已然不再,雙語(乃至三語)混用的現象在各個場合自然可見,於是我試圖將這種可稱為「新台語」的語言放入詩作之中,既對應時空,也反映新的語文,例如〈咬舌詩〉,就混用華語、台語,讓兩者融容於一;例如〈發現□□〉,我以□□作為符號的置換與虛擬,寫台灣的認同混亂和國際社會的缺席;例如〈一首被撕裂的詩〉,寫二二八,我將詩句特意斷裂,隱喻歷史記憶的斷裂和史料的闕如(均以□□□□□出之),容得讀者的拼貼與鑲嵌……

正如同詩集名稱《亂》,我的詩、我的人生與書寫、我所身處的台灣社會,也都是一團混亂的。這個階段的我的詩,就是我和變動的台灣社會亂象的對話,是我以詩映現我所處的時間、空間與人間的聲軌。詩集出版時,我已半百;詩集出版後,於二○○七年獲得台灣文學獎新詩金典獎。想到十三歲時讀的《離騷》,「亂」在末章,這才驚覺,我的人生之路、我的詩探索,居然早已前定,迴環在土地/歷史/社會/政治/人民的歧路之中,追索一頭白鹿。

時間、空間、人間的三重映照

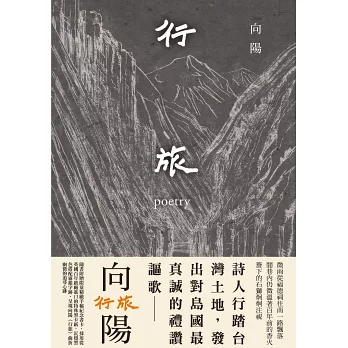

慚愧的是,以半生時光書寫,僅得《十行集》、《土地的歌》、《四季》與《亂》這四本比較滿意的詩集。這四本詩集,清晰標誌了我在三個不同階段中探索詩路的里程,題材、語言都各自不同;相同的是,它們都是我環繞在台灣這塊土地的思維,出之以詩,對時間、空間與人間的真實映照。更進一步說,這四本詩集儘管語言技巧上可以看到現代主義的洗禮,但在美學上或精神上則都指向具有後殖民特色的現實主義,我至今仍以此為標竿,持續奮進中。

另外一個共同點是,我年輕時期執著的格律與形式,也仍延貫在多數詩篇之內,不僅是作為一種區辨,同時也是作為一種特質。我的詩,多半流動著語言的韻律,為不同的作曲家青睞,即使是敘事性甚強而又出以台語的《土地的歌》,已有簡上仁〈阿爸的飯包〉、蕭泰然〈阿母的頭鬘〉譜曲傳唱,另有十首左右由作曲家石青如譜曲,由福爾摩沙合唱團於國家音樂廳演唱;寫於《亂》中的台語詩〈世界恬靜落來的時〉,發表至今,先後有冉天豪《渭水春風》音樂劇、劉育真、游博能、黃立綺的合唱曲,以及四位學院派作曲家賴德和、潘皇龍、陳瓊瑜和石青如的藝術歌曲詮釋;另一首〈秋風讀未出阮的相思〉由冉天豪譜曲,獲得金曲獎傳藝類最佳作詞人獎;混和台語和華語的〈咬舌詩〉也有作曲家賴德和譜的曲,並獲得傳藝金曲獎最佳作曲獎。音韻的錘鍊、調節與掌握,是我寫詩一貫的自我要求。

回想從十三歲背誦《離騷》,立志成為詩人迄今,我的書寫歲月悠悠五十三年過去。從第一本詩集《銀杏的仰望》到詩集《亂》,我總共出版了八本詩集、三本詩選;詩選譯本分別由日本學者三木直大日譯為《乱:向陽詩集》,由東京思潮社出版(二○○九)、美國漢學家陶忘機(John Balcom)英譯為Grass Roots,由美國Zephyr Press 出版(二○一四)。創作成果並不豐富,這和我的職業生涯多所轉折也有關係。我從大學畢業後,進入社會,先後擔任過台灣發行量最大的周刊《時報周刊》主編、台灣黨外報業《自立晚報》副刊主編、編輯部總編輯,置身媒體,參與並觀察台灣政治、社會的巨大轉捩;三十九歲轉入學術界,從事學術研究和教學,六十五歲自國立台北教育大學台灣文化研究所教授退休。這種生涯轉變,多少影響了我的創作。

待完成:台灣史詩

二○○○年後,台灣民主政治漸趨穩定,認同問題也已不再如解嚴前後那般對立,我的詩創作開始轉向台灣土地、自然與景觀的書寫。在我名之為「地誌詩」的詩篇中,通過詩,我希望不僅書寫台灣各地方的地貌地景,同時也深化隱藏於地貌地景之後的歷史與人文。我相信,詩,不只要觸探空間,同時也要深掘時間的紋路和人間的悲喜。

我已準備多年、尚待著筆的,則是二十二歲時接受《聯合副刊》訪問時發下的豪語,要以台灣被殖民的歷史為背景,寫出一部長篇敘事的《台灣史詩》。這是我的自我砥礪,也是對個人詩探索路程的最華奢、最嚴肅的夢想。一九七九年我以霧社事件為底本寫的敘事詩〈霧社〉是篇試驗之作,此後即無他作,真是慚愧。從《離騷》啟開的詩門,經過半世紀的詩途跋涉,現在應該也是我拚搏餘生,完成這個夢想的時刻了。

二○二一年七月三日第三十屆天理台灣學會研究大會紀念演講稿

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來