【推薦序】

西方悲劇可謂源遠流長,西元前五三四年之時,雅典人特斯比斯(Thespis)在表演酒神頌(dithyramb)時首先設立第一個演員,這個演員可以和酒神歌隊的歌隊長對話,在當時,酒神頌歌被歸為一種屬於音樂的抒情詩。之後悲劇詩人埃斯基羅斯(Aeschylus,西元前五二五~四五六)增加第二個演員,因此才有正式的戲劇性的對話,所以埃斯基羅斯可算是悲劇的創始者。希臘戲劇一開始出現時就是悲劇,戲劇劇場(theatre)就是悲劇劇場,兩者在概念上沒有區別。「悲劇」(tragedy)一詞在希臘原文(tragoidia)字面上的意思是「山羊之歌」,並沒有「悲之劇」的意思,這也顯示悲劇是與(酒神)頌歌相關聯的,因為酒神頌歌的本質非關「悲」意,而是「歌隊」的抒情詩歌。

西方悲劇如果從埃斯基羅斯開始到十九世紀末的挪威劇作家易卜生(Henrik Ibsen,一八二八~一九〇六)為止,已有將近兩千年的歷史,可見悲劇在西方文化史、文藝史所佔的地位與重要性。在這漫長的兩千年歷史中,或許誠如卡繆所說的,西方有兩個偉大的悲劇時代,一個是古希臘,另一個是始於莎士比亞,而終於卡爾德隆與拉辛。我們一般會指出西方最偉大的四個悲劇作家,三個古希臘悲劇詩人,就是埃斯基羅斯、索福克勒斯(Sophocles,西元前四九六~四〇六)、歐里匹德斯(Euripides,西元前四八〇~四〇六),另一個就是英國文藝復興時期的莎士比亞(一五六四~一六一六),這四位悲劇作家的作品理當成為人類偉大的遺產,值得我們深入閱讀與思索。

希臘悲劇如果從它的形成發展來看,它是綜合了史詩與抒情詩,史詩部分主要是指荷馬史詩的神話與英雄故事,抒情詩則是以歌隊為核心的情感抒發。現存的三十二部希臘悲劇作品,除了埃斯基羅斯的《波斯人》與其當代事件有關外,其他作品全部取材自希臘史詩,而史詩與神話兩者經常是重疊的。如此,我們可以說悲劇就是神話的戲劇演出,希臘神話是悲劇的原型。希臘神話內蘊的豐富性,及其形象的鮮明性已經為學界所公認,西方哲學與文學經常回到希臘神話汲取思考和創作的養料也是人所共知的。

從希臘悲劇詩人開始,在他們的創作中將史詩神話中的英雄藉由戲劇的演出,重新賦予史詩英雄的行動具有某種莊嚴的意義,這個意義致使「史詩英雄」轉變成「悲劇英雄」。就這個悲劇的創作意義而言,悲劇詩人也是哲學家,他們是藉著劇場的演出從事他們的哲思活動。此外,希臘悲劇的演出在古代就是城邦人民的共同生活的重要部分,它是全民參與的,政府要補助金錢給劇場和觀眾讓悲劇能夠順利演出,因此它是城邦政治非常重要的一部分,也就是說希臘悲劇一開始就具有政治的性質和目的在其中。可以說,悲劇劇場是政治的場域,悲劇詩人是人民的教師。

就以上所述,希臘悲劇的這種具深刻神話內蘊的奧秘性以及具政治性格的公眾性,這種奇異的交織吸引了後世文學家和哲學家的目光,這種奧秘性與公眾性的特質也影響後世的知識分子,他們藉由創作悲劇或詮釋悲劇,思索當代的思想和政治的更多可能性。因此,悲劇在西方自古以來不只是文藝的最高的形式,也是人生最深刻思想的表現。在歷史發展過程中,悲劇的實質意涵逐漸脫離只是作為一種戲劇形式的劇場概念,而形成所謂的「悲劇性」(the tragic)的底蘊滲透到其它的藝術形式和文類之中,並構成它們所要表現的核心內容,最明顯的是小說和電影,其次是詩,更重要的是,「悲劇性」也構成了人的世界觀與政治生活必要的成分。西方從柏拉圖、亞里斯多德開始,對悲劇的分析和評論從未間斷過,其中有不少哲學家和批評家提出各自的思考成果,這些除了豐富悲劇的思想內涵之外,也對自己的時代的政治和世界觀進行深刻的反思。誠如本書作者在文中一開始所說的:「悲劇不只是美學經驗或戲劇場景,它也是倫理─政治教育的一種形式,有助於灌輸市民美德。」

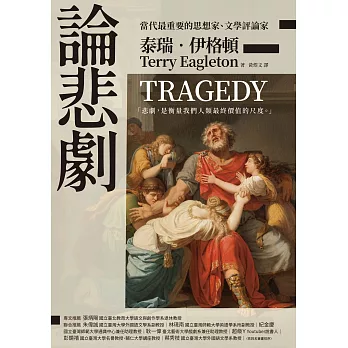

本書作者泰瑞‧伊格頓是英國文學教授,是英國的文學理論家和文學批評家,他本身有極為豐富的哲學知識和素養,具有文學與哲學這兩種優勢,伊格頓在本書中的論述,不論是引用悲劇作品或者哲學著作和理論時,可以說是「駕輕就熟、游刃有餘」。本書是以「評述」的方式行文,夾述夾評,又評又述,內容非常廣泛而豐富,但是用詞極為提煉,幾乎沒有冗詞贅語,可以說是句句精要,因此本書內容的濃度和密度極高,值得慢慢咀嚼。閱讀本書除了訝異作者在悲劇作品和哲學理論的博學之外,讀者能夠從其評述的文字中吸取並擴充有關悲劇與悲劇性的知識,並且能夠理解悲劇之所以存在的意義與價值。

本書的中譯文字既流暢又典雅,與作者所要呈現的深刻內涵緊密融合一體,可讀性很高,值得大力推薦。

國立臺北教育大學語文與創作學系退休教授

張炳陽

【作者序】

這是我第二本關於悲劇的研究著作,或許是因為除了悲劇之外,很少有其他領域能讓偉大的藝術與最根本的道德與政治議題緊密相扣。悲劇之所以重要,其中一個原因是,悲劇是用來衡量我們最終價值的尺度;另一個原因則是,某種意識形態已經占用了悲劇這個形式,導致許多人對悲劇一直存有疑慮,我想要不是因為這樣,這些人應該能從悲劇中獲益不少。悲劇在藝術形式中一向屬於小眾,而我的作品,無論是《甜蜜的暴力》(Sweet Violence)還是本書,則試圖遵循已故的好友兼導師雷蒙德.威廉斯(Raymond Williams)的做法,使悲劇成為一般大眾也能欣賞的藝術形式。

悲劇為什麼對我個人來說很重要,這件事很難說清楚。就像威廉斯的《現代悲劇》(Modern Tragedy)一樣,如果我仍對悲劇的藝術層面與日常生活層面之間的關係的其他部分感興趣,或許是因為我在劍橋大學攻讀悲劇藝術的時候,我的現實生活正籠罩在災難的陰影之下,也就是我父親的離世,這件事我在回憶錄《守門人》(The Gatekeeper)裡提過。如果悲劇的某種特質是從死亡中汲取生命,儘管其中仍帶有悲傷與愧疚—這是我在學生時代首次接觸到這主題時的狀態,但到了今天,當我再次接觸這個主題時,心境已經不如過去那樣強烈了。

就這樣,我思考悲劇已經超過半個世紀,而這一切都是珍.馬爾許(JanMarsh)開的頭。珍.馬爾許如今是一位傑出的前拉斐爾派(Pre-Raphaelite)學者,當初我們一起參加劍橋大學英文學科考試,在答完悲劇的試卷後,她對我說:「主考老師似乎覺得悲劇是個好題目。」珍.馬爾許大概已經忘了自己曾經說過這句簡單而意味深長的話,然而卻在我心中埋下了種子,而我所寫的關於悲劇的作品就是後來的果實。為此,我要對她致上深深的謝意。

泰瑞.伊格頓

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來