推薦序一

一個不得已的過渡

余安邦

中央研究院民族學研究所

邀請美玲到花蓮後山來玩,或者來講學,是盼望已久的事。

去年九月十一日,美玲現身慈濟大學人文社會學院,離中央山脈很近很近的地方。那晚她的一席講話,讓大家動容,也促成了一場高潮跌起、熱絡非凡的對話與饗宴。感謝美玲,還有那晚的美食、醇酒,以及親朋好友。

這一切,不就是緣自一場不可逆轉的事故!

但在高風險的後現代社會,事故不是早就構成我們日常生活的一部份,它的幽靈總是糾纏著我們的失眠……。

且在我們的風俗或者習慣中,是否還有某種贖罪儀式或調解儀式,讓我們從沒有天象,災難也變得司空見慣,甚至微不足道的時代氛圍中,解脫,或逃逸。難道,事故真是如此荒謬,如同死亡,僅此而已。但,這一切,真只是一場場事故嗎?還是暴行!人類的暴行!我們被迫僅能苟活在一個處處充滿安全威脅的地帶。人類成為自身的、永遠的受壓迫者!悲哀的是,每個人已成為這個共犯結構的一部份。處處標榜「生產安全」的社會,正是不停地「生產死亡」的最大反諷!

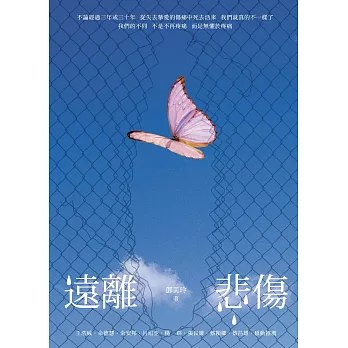

在我看來,美玲因丈夫旭昇空難身亡的這段生命經驗,與其詢問她究竟如何走過幽谷、遠離悲傷,從而能夠讓人們有所學習與借鏡;不如自我探問,死亡(尤其是最親密家人的死亡),如何可能具有某種意指、能動;如何讓死亡獲得符號力量,引領人們進行永無止境的、生命的超凡過渡。

讓.波德里亞(Jean Baudrillard)曾經如是說:我們自身(我們的身體、我們的客體、我們的語言)的一些完整部位,自生命開始就陷入了死亡,它們在生前就經歷了服喪。主體的同一性,每時每刻都在解體,被上帝遺忘。

但,(或許)主體為了自身的同一性,需要一個自己終結的神話,也就是死亡,就像需要一個自己起源的神話一樣。事實上,主體從來都不在場。人,其實早就被捲入一種被死亡推動的循環中。然而,無處不在的死亡必須消除,於是被精準定位在時空象限的「身體」,取得了一定的位置與說話的可能。

近幾年來,美玲勤練氣機導引,且練就了一身好功夫。依我之見,與其說她是藉著身體的修練與技藝,以療癒死亡的哀傷;不如說,她是試圖將身體化為一種流動的介面,以超渡自身的靈魂,滑向丈夫旭昇靈魂棲居的海洋。

這是需要無限的勇氣的。

而美玲心中所有的勇氣,是對存在發出的第一聲召喚做出回應。而此「存在」,旭昇從未缺席。

空難發生不久,美玲數次往返於台灣與俄羅斯之間,正是一次次希望幻滅的時刻。但誠如海德格爾(Martin Heidegger)所言:如果只想迴避痛苦,又怎能希望快樂之流把我們圍繞?最不抱希望的時刻,痛苦常是意外的寬慰。這幾句話,美玲想必懂得。

但,人似乎沒有能力在「靈魂」與「肉體」的二分思維之下想像別的東西。來自人類基本的心智模式,我們畢竟僅能在「生」與「死」這條不間斷的線性秩序之邊境內活著。人又如何可能在傅柯(Michel Foucault)所謂的「外邊思維」存處呢?我不禁茫然。而美玲不斷地「夢境」,或者「異象顯現」,豈只是偶然!或許這是生命最佳的逃亡路線;逃亡,不是消極盲目的撤退,而是生命積極的轉進與超越。

而巴塔耶(Georges Bataille)的話語也有幾分道理。生命只存在於死亡的闖入中,甚至存在於與死亡的交換中;否則,生命必定是價值的斷裂,因此也就是絕對的污損。死亡脫離生命,生命就有缺陷。

死亡不是消解,不是退行;死亡是回歸,是無盡地挑戰。但這一切似乎必須藉助對方(或者時下流行的術語,他者)才能理解。我覺得,旭昇的死亡,也就在這個意義底下獲得某種開顯。而做為讀者的我們,又何嘗不是。

走在雨中。往北投溫泉路的途中,早熟的相思花已悄悄冒出了頭。我思索著,那年秋天(又彷彿在冬季?),美玲搬離北投,意味著什麼?

數個月前,美玲邀請了我參與寫序的難題,而我一再延宕,無法下筆。但我始終無怨也無悔。也學習著,如她一般,以一種更自由自在的方式,莊嚴的前進。

有一回,美玲提及當年在「上善人文基金會」經典閱讀課中,與學童談起蘇軾被貶謫黃州後所寫的〈定風波〉︰「……回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無情。」課後,大家同聲感嘆︰「還好有個蘇東坡!」千年後的清明時節,捧讀美玲的心情點滴,在止不住的悸動與感動中,我想說︰「還好有個鄧美玲!」

依稀記得那晚,七星潭閃爍的星空,瀰漫著漂流木的鄉愁,太平洋的風,徐徐吹來。

我衷心期待,任何有機會讀到美玲這本「生命記事」的朋友,與本書的關係,不是工具的關係,而是生死的關係。

美玲《遠離悲傷》這本書的再次面世,是有這段因緣的。不可不提。

推薦序二

悲傷的身體工夫

余德慧(慈濟大學宗教與文化研究所教授)

2009年九月,慈濟大學人文臨床與療癒研究室召開一次「人文臨床與療癒」論壇,主要的議題是如何將人文學導入療癒世界。療癒文學這個名詞,在近幾年已經有人逐漸提起,與療癒音樂、療癒藝術慢慢為世人所認識。那次的會議,執行長余安邦教授邀請了鄧美玲提出報告,在她報告結束,全場掌聲如雷,在場的人備受感動。

也因為這個緣由,許多人開始探詢美玲的哀傷書寫集子(遠離悲傷),這本書在十年前曾付印出版,可惜出版後的出版社隨即關門,本書成了孤兒,知道的人不多。由於會後要求買這本書的人太多,心靈工坊決定再次出版。有人很好奇,美玲的哀傷已過,事過境遷,還有出版的價值嗎?

我個人是臨床心理出身的,教學生有關各種心理問題的經驗也有十餘年,而最能把心理過程刻化入骨的卻是文學創作者。在有關傷逝方面的作品,都有非常傑出的表現,如蘇偉貞的「時光隊伍」(傷夫)、李黎的「悲懷書簡」(傷子)都屬動人心弦的重要療癒文學,而初讀美玲的「遠離悲傷」,其深刻之處令我們這些筆拙的心理學家為之汗顏。

問題也許不在文筆,而在於自審的細密心思。台灣的臨床心理經驗一直有個視盲,臨床心理師只看到症狀及其標籤,很少深入病人主觀的世界。美玲的悲哀並非用來印證一般臨床觀察的印象,而是將臨床觀察帶到更深刻的層面。其中涉及到哀傷過後更大的混亂:「在旭昇走後幾年,風浪稍稍安定,我便以為人生最嚴苛的考驗我都通過了,再也沒什麼好害怕。沒想到我的路才剛剛開始呢!隨後接踵而至的,不是事件,而是來自根性裡的、各種紛亂的心念和感覺,我得一層一層把它剔除…像我這樣天資差,加上盤根錯節、貢高我慢的根性,若只從文字知見上尋求了悟,未能以身體為實修的介面,反而會自以為是、越纏越深,即使能挖到深處去,也紋風動它不了」

許多哀傷治療理論也都注意到這個現象,但是治療理論往往根據邏輯推論,認為應該做「認知治療」,讓那紛亂的心念慢慢整理出思緒,以促成傷後的成長。美玲卻走身體路線,「以體療傷」。這是個很新奇的身心論。照美玲的想法(或者是我這樣揣摩),心理的糾結會以某種形式與身體某種糾結平行發展,兩者的形式不同,本質則是相同。

長久的心理糾結一定會在身體的穴脈經絡氣血發生變化。西方理論並無經絡氣血的觀照點,所以在說明身心一元論時,窘態百出,怎麼說都有隔靴搔癢之感。華人的經絡氣血論並不在肉體的生理層面,而是在身體的整體綜合與人的原初意識接壤的區塊,在那裡,尚未突出意識被語言捕獲之前(簡單說,即可還無法說出的悲痛),悲痛還如同黏稠的液體貼附在身體裡,無法被對象化。

這就是許多失落的傷痛者在意識上覺得自己已經度過哀傷,可是心裡有一種慘惻說不上來。這時候,意識的勸慰已經無能為力,因為這股停留在身體的殘餘,既無符號能力來與意識接頭,也不接受任何外來符號的節制,換句話說,是股體內莫名的緩慢流動。這股莫名不接受溫言安慰、輕柔音樂以及任何教誨。

身體虛弱卻僵硬也許是哀傷者最明顯的身體特徵。我記得紀錄片「黑宿記」的導演在拍父親之餘,也發現自己罹癌,她悲痛地說:「爸,我們一起下地獄吧」。接下來的檢查、治療都在身體,可是當她做脈輪功,轉動她的全身脈輪的鏡頭,許多人都鬆了口氣,身體的情緒從脈輪運動快速流動。美玲跟著張良維老師練功,真正讓她把悲哀殘餘流走的時刻就是美玲所謂的「神性一瞥」:

「2000年張老師出版《太極導引之陸上游泳——身體自覺》,一行人到高雄舉辦兩天一夜的研習營。最後一場活動是整個下午的「陸上游泳」四式綜合練習,老師指定我在台上帶動作。時隔多年,當時的身體感依稀還在——那是高難度的開筋拔骨、大開大闔的動作,需要絕佳的體力和鬆柔度,才可以撐那麼長的時間,而不會累到兩腿一軟、癱在台上。以我的自尊心,我當然不會容許自己當眾倒下,而且我還必須保持氣定神閒的樣子。然而我自知無法僅僅靠體力撐過那個局面——大概就因為意識到沒有退路了,結果,身體接管一切,他自己找到了一條出路!我全身的關節、肌肉似乎都延展開來了;每一個動作的起落、俯仰,像是上了潤滑油一樣流暢。在微微的痠痛中、在大汗淋漓如雨下時、在那個只有我自己知道的小小世界裡,我感到前所未有的快樂。」

表面上這是身體關節習性的脫落,但看在心理學家的眼裡,這是身心俱落,豈是只有身體的改變。想像,如果旭昇沒有出事,美玲的身體還是原來的身體,心裡還是靠在旭昇身上的依附,日子還是這樣過下去,美玲的身心狀態不會發生太多的改變。當慘劇發生,美玲的身心同時受創,這是個身心解構的過程,例如美玲對酒過敏卻讓自己爛醉,使得全身出疹子,求告無門。如果丈夫還在,這種事情是不會發生,因為美玲的身心在與丈夫共同約制的情況下是不允許發生的。

我當然不願意將之歸諸於「危機就是轉機」這類話,毋寧說,生命本質上就是流動的,我們會以為自己固定在某種定型的身心狀態,應屬於認知上的錯認,等到有一天發現身心早非往昔的認知,往往會有措手不及之感。

所以美玲的哀傷過程可說是典型的身心一元的療癒。每次看到張良維老師帶著弟子練功的神情,深深感到身體的人文氣息不斷上升到精神層面,整個人一起提升。美玲的書就是此身心一元療癒最佳的註解。

推薦序三

張良維,氣機導引創辦人

假如生存是面對不同對手的系列戰鬥,本書作者的對手只有兩個,一是上天,二是她自己。十多年前,我在中國時報親子版寫養生專欄,美玲正巧是該版主編,在同事的介紹下,成為我的學生。當時,她氣色黯然,像是剛剛經歷一場身心交戰過後的疲憊,一日,她遞給我一本她剛出版的書,書名就叫作《遠離悲傷》。我用了兩天的時間將它讀完,心裡感覺到驚訝,俄羅斯的一場空難,奪走了美玲的先生,突如其來的悲劇,是那麼的令人措手不及,一個原本幸福的家庭,剎那間瓦解。整理遺物的過程中,又發現先生生前有外遇,一時之間愛恨悲痛夾雜的心情,活生生的就落在我眼前正做著「雙併旋轉」,滿身汗水的柔弱女子身上。老天竟開了她這麼大的一個玩笑。

面對如此突然的打擊,美玲不求名山眾諸佛,選擇用身體當道場,將生活當歷練,用助人當法門,用感恩當戒律,捨己從人。在那時候,她除了跟我學導引,也開始當協會的義工,常利用下班時間,將我上課時的錄音檔一個字一個字的用鍵盤敲出來,在按鍵的喀喀聲中,不知不覺,電腦鍵盤成為她十年來的木魚。她覺得面對悲傷最好的方法就是盡情的悲傷,因為悲傷本身隱藏一股巨大的力量,除非你甘願頹廢。我目睹,一個充滿沮喪與絕望的生命徹底的扭轉乾坤,從悲傷中獲得了反作用力,成為擁有苦難卻不再痛苦的人。

如今《遠離悲傷》即將再版,已是十年後了,當事人,也就是作者,早已遠遠的跨越心中的沉痛,但我所認識的她,從未遠離悲傷,而是由悲傷中重新誕生。

經歷可以讓人生豐富,逆境讓生命堅韌,假如人生面對災難時,只會怨天尤人,自暴自棄,那麼也就只能悲傷;假如反躬自省,謙卑學習,逆境也會變成順境。美玲面對這場災變,卻也讓她產生了蛻變,學習易經,讓她明白否極泰來:面對困惑而擊敗困惑,絕不逃避與淪落。

她有著典型的客家傳統特質,生活簡樸,熱心助人,擁有很好的人緣,做事的毅力與刻苦的精神常令周遭的人佩服,她是一個就算在沙漠中被烈日曬乾了水分,也會擠出身上最後一滴血去滋潤朋友的人。雖然她生命的表面殘缺,但內在卻是一具完美的靈魂。真正面對痛苦的臨界點,心中沒有道理反而清明;滿口人生道理的人,往往並未真正經歷痛苦的洗禮。美玲的人生故事,像是淒美,也像是壯烈,她絕對是個務實的悲傷者,勇敢的點燃面對宿命的戰火,孤獨的走向人性的墓園,親手埋葬天性中無可迴避的一切起心動念,由身界跨越心界,找到志界的人生;她已足夠定義新時代女性的主張,是一個指標性的生命導師。遭遇就是修行,無怨無悔是道行,默默貢獻是僅存的財富,閱讀《遠離悲傷》這本書,你會看到一位勇敢而孤單的生命鬥士,一位悲慘世界的天使

推薦序四

蔡穎卿 (作家)

我但願自己曾經認識過與張旭昇先生一起生活時候的鄧美玲,那個一心一意只想當個賢妻良母的鄧美玲。然而,當我倆有緣相識時,美玲已攀過好幾重心靈的層峰、她與悲傷已經有過深刻的交手、協商與可以正視、對話的往來。

第一次與美玲見面時,我們的時代恰好跨過一個重要的標界,那是2000年的春天,離現在剛剛好十整年。約定見面那天,我們穿越數個月來靠著通信所累積的熟稔,要在台北街頭相認。雖然沒有約定任何辨識物也沒有任何尋覓,但美玲一眼就識出是我,而我也立刻確定從班馬線上與眾多路人跨步走來的那位小巨人。

美玲一直是這樣描述自己的:別人都說我個子小,奇怪的是,我卻覺得自己頗高大。我幾度思索著她的「高大」是多麼符合她身上實際重擔的負荷所需。那一百五十出頭的身量,不只扛過悲傷,也一直扛著他人難以輕易長負的善良與責任;無論蹣跚或疾步,那柔軟堅定的身影就是我這十年所熟知深識的鄧美玲。

我最常想起美玲的笑,在她的笑裡,妳不會想要,也沒有空間可以辯論人性的善惡問題,那笑容裡只有包容與接受。美玲的笑與眼神,使我想到她對幸福真正的渴望與珍惜──無論誰得到了,她都替他們感到高興;無論誰失去了,她都為他們感到同哀。女作家心岱姐有一次跟我談起美玲時說:「美玲的文字好濃!」我隨口說出心裡的感覺:「她的情感更濃。」她的濃,在我看來是因為留住了好大一部份的赤子心,然而我總奇怪,美玲的孩子氣完全沒有表現在外表言行的率性裡,只單單從真純中洩露什麼都願意施與、分享的慷慨與善良。

幾次與美玲出席活動,主辦者雖是她,但她會不管我能不能,就把我放在眾人眼光的焦點中,自己在一旁就像個來打雜的一般,她向我講起某某某的時候也一樣,眼裡只有想要成全他人的光芒,她靜靜的笑讓我奇怪一個不曾當過母親的人,卻天生有母親的情懷。

我總覺得,如果不了解美玲的為人,讀「遠離悲傷」這本書是會遺漏她把自己的生命經驗轉為文字化為禮物、想要贈給每一個需要的人的那份真情善意。於是,我不守寫序者應有的分寸,多討了一些字數,瑣碎地想與讀者分享多一點我所知道的鄧美玲,想的無非是讀這本書的朋友能因此而有更多的了解。而事實上,這個寫序的機會,還是我自己厚著臉去要來的呢!

我想要得到這個機會在書中寫幾個字,是因為這本「遠離悲傷」曾陪我度過在榮總陪伴婆婆病榻前的好幾個難過的夜晚。我是在十年前一個靜寂的夜裡、聽著輕輕的氧氣輸送聲,一字一句細細地讀完這本書的。跟所有的讀者一樣,當作者的文字與自己心意產生連結的感覺時,就會忍不住想知道寫下這樣文字的人到底長的是什麼樣,我相信那不是好奇,而是一種尋找相識、自然而有的心情。所以,閱讀中,我好幾次因為行進到某些段落而忍不住翻過書來閱讀書中唯一收錄的那張照片;與夫婿一起在書房裡、笑的燦爛滿足的美玲著白衣、繫長裙。當時,那照片裡漫溢的擁有滿足與文字中的空落惆悵,只使我不斷想起白居易「長恨歌」裡,那七月七日長生殿上唯有兩心知的天地誓言。

後來與美玲熟識後,那張照片的場景我也數度身臨其間過,眼中的美玲也還是常常展顏笑開的,但笑裡只有對友朋無盡的包容與歡迎之心、只有她看著一對對夫妻,喜悅他們殷勤相守而不禁要給予的祝福。我常常無意地迷失在她的笑意裡,詫異著她心中的那片慷慨,一方面覺得我們好慘忍,一方面又覺得自己有這種想法的心懷好狹隘。

十年晃眼而過,美玲為這本書添加了新的份量,我知道那是她這幾年來一直想要告訴大家的,因為她也常那樣殷殷叮嚀我要照顧自己的健康,還答應我要把我教得身體柔軟。細讀增補的書稿時,我看到美玲的心意從情感的重整修護再現於身體之上的愛惜與學習;時間給了美玲美好的禮物,而美玲又一次要把它轉送給大家。

我相信,美玲還是愛流淚的,因為有些時候我們不得不藉著眼淚來做無言的發抒,但是,我確信美玲的淚已不再有任何雜質,那是她攀過高山後的寬心之淚;對我來說,她的心與體的確是「高大」的傳奇。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來