「週年」──尤其是十、百整數的週年,往往是驚醒記憶的時刻,迫使人們正視歷史的延續與教訓。不過,某個年份,可能可以聯繫到多個歷史上的事件或者人物,構成多面向的週年。今年是二二八事件六十週年,也是解嚴二十週年;但是今年不也是十月革命九十週年、國民黨清共八十週年、對日抗戰七十週年、反右運動五十週年、中東戰爭四十週年、鄉土文學論戰三十週年以及香港回歸十週年嗎?甚麼週年應該紀念、甚麼週年無妨忽略遺忘,不是沒有客觀理由的,但也不是不帶著現實考量的。古為今用的本能,在週年的政治學上表現無遺。

本刊著重歷史意識的檢討,所以對於週年的複雜含意,感觸警惕並不侷限在台灣史。去年是文化大革命的四十週年,也是毛澤東去世的三十週年,我們未能即時找到合適的文章來回顧反省,很是遺憾。但幸運地,如今蕭延中先生賜下大作,稍能彌補這份缺失。蕭先生借用美國思想史家史華慈教授的觀點,揭開文革以及毛澤東政治思想的深層結構,有助於理解這件牽動億萬人命運的二十世紀史上的奇特運動。對於文革的檢討與認識,在中國大陸與海外都有人在努力,不過,就思想層面上的反思而言,本文介紹的視野是深刻獨特的。

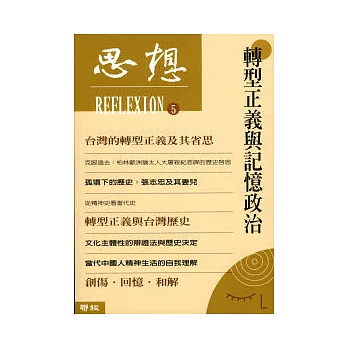

吳乃德先生的〈轉型正義和歷史記憶:台灣民主化的未竟之業〉一文在本刊第二期發表後,引起各方矚目討論。值此二二八事件甲子週年之際,繼續認真而非工具性地探討轉型正義這個理念,更具有嚴肅的含意。本期,江宜樺先生針對轉型正義的意義與作法,進一步提出細緻而全面的整理與檢討。江先生對於轉型正義作為一項理想,既肯定其價值、又強調其侷限,正是思想性反思的辯證性格所在,請讀者三思。另一方面,陳芳明先生強調,由於轉型的獨特歷史脈絡使然,轉型正義在台灣應該特別強調和平與和解。這是一種從歷史提煉的倫理呼籲,也請讀者領會。

吳乃德文章的標題,已經指出轉型正義與歷史記憶有著緊密的關連。但是由於記憶是痛苦的、由於必經過選擇,記憶不會是單純的「回到過去」;相反,記憶難免受到各種人性的、時代的、政治的糾葛所左右。近年來,關於二二八事件以及五十年代白色恐怖的「性質」問題,引起過激烈的爭論,即涉及了記憶的政治面向。二二八事件是族群衝突、還是當時內戰陰影下的國家暴力?如果是族群衝突,那麼冷戰架構之下的「白色」恐怖,既然是針對「紅色」左派而發動的,與二二八事件又豈能歸於同一個範疇?這些爭論以統獨的鴻溝為背景,大概不會立即獲得結論。但是,只要面對台灣史,就不得不面對台灣左派的真實存在,不得不面對五十年代的鎮壓真相。藍博洲先生站在左?統的立場上,二十年來做了大量的歷史工作,企圖重現五十年前台灣左派的受難史。本期發表他有關張志忠的近作,願這位革命者及其妻兒,藉此也能得見一線歷史的天日。

相對於台灣的記憶景觀,他山之石可以攻錯。越戰是美國當代史的隱痛,猶太人大屠殺則是德國近代史的恥辱,兩國都在爭議聲中費力建造了紀念建築,企圖面對一段痛苦的記憶。單德興先生撰寫長文介紹越戰紀念碑,陳郴先生則介紹德國的猶太人紀念碑,兩國的經驗都有啟發意義。不過,德國的紀念建築面對了猶太人,越戰紀念碑上卻似乎不見越南的存在。其間對比,是不是多少反映了猶太人「內在於」德國和中南半島「外在於」美國的赤裸裸的現實?越戰的道德爭議與大屠殺的道德爭議,顯然有著不同的脈絡,那麼我們豈能不問,今天台灣關於二二八的紀念與爭議,所依循的道德脈絡又是甚麼面貌?

如果台灣的歷史已經夠沈重,中國大陸六十年來的歷史就更不堪負荷了。幾度的大風浪、大周轉,一次接一次地沖刷剝離近代中國原已崩塌的各項價值與理想。但如今的中國,既然還無法面對歷史,也就無法重拾歷史每個階段肯定過與糟蹋過的那些倫理秩序。本期陳贇先生和賀照田先生的文章,不約而同針對當代中國「精神史」的荒蕪與迷亂進行溯源。兩位的視野或許有異,可是兩位的問題意識與對現狀的診斷,共同指向一種針對「思想狀況」的關懷,相信本刊讀者會感到共鳴。

本期也發表張旭東和王琪濤兩位先生對前期蕭高彥、高全喜先生書評的回應。我們的篇幅雖然有限,但是作者之間的對話討論,永遠是我們最珍惜的思想交流契機。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來