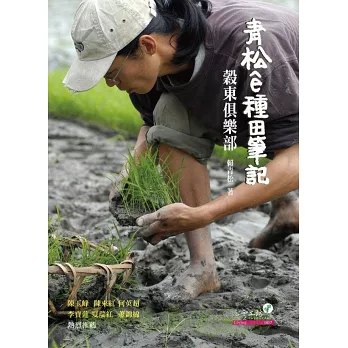

回到阿公行過的那條田埂路

文=賴青松

有時覺得,連自己也說不上來,究竟為了什麼理由,在經過三十餘寒暑交替,幾番人世因緣起伏之後,還是選擇回到土地上,回到這條阿公曾經走過的田埂路上。

二○○四年這個春天,結束在日本研究所的學業,回到睽違兩年的故鄉,下田扮起荷鋤戴笠的作穡人(種田人),大多數的朋友,包括一輩子學法律的指導教授在內,聽到我打算回鄉下種田的計畫,莫不瞪大了眼睛,再加上一副懷疑自己耳朵的表情.。或許只有自己才知道,這顆稻米的種子,早在青澀年少的時代,便已埋進了心田。

十二歲那年的冬天,因父親經商失敗,舉家遷回台中鄉間、那個原本只有過年過節才有機會回去的小村落。印象中滿溢著年糕香味、炊煙裊裊的阿公老家,對於生長在黑手家庭的自己而言,那是個極大的文化震撼。儘管自己後來有機會到國外旅行或求學,然而那種異文化的衝擊,似乎都沒有那次從都市回到鄉村那般強烈。如今回想起來,對當時正值青春期的自己而言,有如經歷一次精神上的移植,一如在栽培蔬果時,將小苗由苗床移植到田圃上那般,雖然幼苗必須忍受根鬚撕裂的苦楚,然而當它定植到柔軟黝黑的沃土上時,令人難以想像的,無數新生細密的根系,竟由原本斷裂的傷口處萌發衍生,不久造就出較移植之前更加茁壯的根系與體質,那整整一年的農村生活經驗,該是自己選擇這條道路最原初的起點吧。

場景是一九八○年代的中台灣傳統農村,從城市倉皇回到鄉下的一家人,轉眼間,為原本即食指浩繁的老家帶來不小的壓力,而從沒幹過農活的都市孩子,也必須幫著分擔各種勞務。第一次舉起鋤頭的自己,手中沉甸甸的利刃,很快地在左腳拇指上留下一道鮮紅的傷口;從未拿過鐮刀的大妹,也在割稻時受傷縫了好幾針。儘管這些異文化的不適,給孩子們帶來許多精神與肉體上的壓力,可是所有家庭成員共同參與生活勞動的鄉村文化,卻也讓我們的童年生活,增添了難以比擬的快樂。

還記得那是個沒有衛生紙的年代,取代草紙的是阿公種植加工的麻草稈,上起廁所,同時還能聽見只有一牆之隔,與我們共享同一座水肥池的豬仔們濃濃鼻音的嘟囔。當時阿公還養著一頭母牛,專門為村人們犁田耕地,而年紀不大不小的我,則成了理所當然的最佳牧童,無論是艷陽高照的大熱天,還是大雨滂沱的日子裡,自己總是水田邊阿公的最佳搭檔。當水牛氣喘吁吁地來到田埂邊上時,你得把握最佳時刻,把一桶桶冰涼的溪水,給澆在牠幾乎快冒煙的脊背上。下雨的日子,阿公總不忘塞塊糯米糕給這個無處避雨的小孫子。

有時難免覺得,或許那種蹲在田邊,和著汗水,雨水跟淚水的滋味,才是自己一路追尋的幸福也說不定。

在插秧的季節裡,幫忙推秧車是孩子們的工作。到了收割的時節,如何把一包包的稻穀,用獨輪車順利推回米倉,是瘦弱的自己最大的煩惱。甘蔗的成長期,我們得幫著剝蔗葉;白菜頭採收之後,我們得幫著踩醃蘿蔔;菜苗剛發芽的那些日子,我們肯定有拔不完的草,再加上趕不完的蚊子。那時心裡頭只有一個念頭,期盼天公伯快點下雨,我們好收工回家休息。雖然田裡頭有幹不完的活,但也有孩子們享不盡的樂趣,身邊處處可見的蟲鳥魚獸,是鄉下孩子的最佳玩伴。直到現在,自己還忘不了荔枝園下挖到的那隻扁鍬形蟲,更懷念那隻從眼前遁入土泥的小烏龜。如果再說到那些阿公特意種在老厝前後的各類果樹,像是六月天的荔枝,七月天的龍眼、蓮霧、楊桃……還有那似乎怎麼也採不完、怎麼也吃不厭的土芭樂,口水簡直就要流下來。

說到這裡,連自己都有些難以相信,這些彷彿說不盡的童年往事,居然只是短短一年的回憶。國中二年級,隨著家人來到繁華的台北都會,展開另一段幾乎沒有任何彩色的年少時光,上課、補習成了生活的全部。雖然後來順利升上一流的高中跟國立大學,自己的心卻似乎永遠徘徊在窗外,期待著另一次振翅高飛的機會。

幾年前,第一次帶著稚幼的孩子,回到內人的家鄉宜蘭,靠著日文翻譯微薄的工資,終於再度有了親近土地的機會。當時內心最大的動機,就是希望能給孩子一個自己曾經有過的、有錢也買不到的快樂童年。當岳父允諾借給我們那幾分地的水田時,心底升起的是種既期待又怕受傷害的心情,就像昔日嬉鬧相處的青梅竹馬,如今卻已長成亭亭玉立的大姑娘,那種重逢時的靦腆或許差可形容吧!

二○○一年,這是自己的生命中,第二個有一方水田相伴的日子。因著從事無農藥栽培多年的好友何兄的支持,冒著被村人親友訕笑的壓力,自己決定嘗試完全不使用農藥與化學肥料的自然栽培法,雖說這不過一分多地的水田,盈虧無關生計,但卻是對自己與土地互動的一大考驗。人是否能在不傷害土地的情況下,取得生養所需的食糧?

在眾家親朋「無農藥絕對種不起來啦」的「保證」下,我們這艘孤零零的小船,就這麼在村人的注目中啟航。由於選取的稻種不同,我們播田插秧的時間比別人晚,再加上田裡福壽螺的肆虐及水位過高,一處處發育不良的稻秧,看來就像個面黃肌瘦、滿頭癩瘡的小可憐。好不容易把秧苗補完,不久卻又碰上生長勢減弱的問題,這時內心的沮喪可想而知。然而就在接近半放棄的情況下,自己卻發現才幾天沒注意,一叢叢的稻株已開始抽花結穗,雖然個小肥力不均,可是繁衍子孫的生命力卻讓人動容。或許是少了毒害生命的農藥,我們的田裡早就多了許多不請自來的嬌客,彩鷸、鷺鷥、青蛙、水蛇乃至於甲魚、黃鱔都出現在小小的一方水田裡,那種創造生命,有生命陪伴的滿足感,恐怕也只有嚐過這種滋味的人才能體會。

二○○四年,在眾好友的護持下,自己再度回到這塊澆灌過汗水的土地上,真正嘗試當農夫的滋味。若非何大歌天馬行空的發想,再加上諸多 好友的響應,自己實在不敢相信,這種早在一年前便得出資入穀,天災時還得共同分攤損失的委託制度,居然能夠在短短幾年內吸引這麼多人的注意與參與,當自己在燦爛的七月陽光下,刈下第一把黃澄澄的稻穗時,老實說,那是一種再踏實也不過的感覺。在穀東出資、參與部分勞動,而田間管理員負責農務綜合管理,這種穩定而互信的產銷制度下,自己唯一需要費心的,便是如何在老天的應允下,陪伴守護這幾甲地的稻田,能有個豐收的好年冬。如今雙腳踩在泥巴地裡,還經常會想起過世多年的阿公,還有他那句穩住全家慌亂心情的話:「咱家食飯無差加幾雙碗箸。」是他這句話安定了一個瀕臨破碎的家庭,也給了一個孩子千金難買的快樂童年。

直到今天自己踩在這條泥巴田埂上,才知道,是腳下的這片土地,給了他這般俯仰無畏的勇氣,同時,也給了自己生命的方向!

推薦序

田裡的一半

◎梨山阿寶,本名李寶蓮,「女農討山記」作者

第一次聽人說起青松穀東會,我好羨慕,那之前才剛嘗過一次果樹認養徹底失敗的滋味,當時我以一棵果樹五千元的代價,讓消費者認養,我擔任平日所有的管理工作,也歡迎認養者隨時來「鬥腳手」。消息寄給朋友,朋友再傳給朋友,收到二十多個認養訂單,但沒人依約預先付款,當然也沒人說要來工作。梨子成熟了,一個個打電話,一個個說沒空,客人不提是否代採代寄?我也不好意思再問。看著名單上的最後一個號碼,我頹然放下聽筒沒有撥號……梨子採完,也賤價賣完,那位唯一沒接到電話的朋友,說已找好朋友要來,說,說我怎可食言背信……而青松竟然擁有一票忠實的穀東,花錢還幫忙下田!

幾年後第一次見到青松,在一個座談會上,話題圍繞著回鄉青年的心路,以及對農村新貌的願景。言談中感覺到這人的心是泥土養出來的,厚實,蓬勃,迎向朝陽,也承受得起風雨。在新農業價值觀上有同樣植根於泥土的契合──做為一種產業,農業可能已是夕陽;但做為一種全方位的生活選擇,它絕對是朝陽!讓我們一見如故的想法是:務農不該只是一種「職業」,而是一種生活信念、一種與土地存亡與共的全然交付,一個自我完成的課題。

我想起一九九三年,我在太魯閣初次嘗試種植,還不敢想做真正的農人,租了新城立霧溪三角洲上的一分旱地,開始怯怯地摸索泥土與植物。每當菜蔬經歷慘烈的地上蟲啃、地下鼠囓,以及空中鳥啄之後,還有一丁點收成,就會迫不及待想與家人朋友分享。讓朋友吃著那些老硬的玉米,細瘦的青菜、自己則悉心挑撿著滿是蟲隻和孔洞的菜葉,往往一頓飯得花上兩個小時打理不為過,一天大部份的時間算都花在張羅食物上面了!也曾經揹著二十多公斤長「腳」畸形的蘿蔔搭火車回台北過年,家人欣然分享──我其實並不知道他們到底有多欣然,可是因為親手種植而驕傲,因有些微成果而盈滿喜悅;因為盈滿所以必得分享!我想這種喜悅與驕傲足可以動搖任何人心中的不以為然,或讓他們已到舌尖的質疑翻轉回去!

一回也算鄉下長大的朋友到我田裡,我快樂地一一介紹一分地上的二十六種作物,指到空心菜時,朋友驚問:「這是空心菜?」顯然顛覆了她對空心菜的印象:「怎麼這麼……」,我靈機一動:「空心菜有兩種,這是旱地細葉的品種。」她哈哈大笑:「恐怕是農人有兩種吧?」我不忤反樂,順著她的機靈思考下去。

生產食物當然是農人的天職,但食物不也有兩種嗎?一種有形、有能量與滋味的食物,維持人的肉體;另一種是無形的精神糧食,滋養人的靈魂。二者其實不可分,但在食物變成純商品交易時,它無形的一半也隨之流失。人的身體愈是養尊處優,靈魂愈是衰弱。一般人對自足生活的陌生,對土地環境的漠不關心,都是因此而起。

被嘲「農人有兩種」的我,如今更加肯定第一種農人只生產作物的一半,第二種農人生產著作物的全部──包括他們自己從土地吸納的精神、成長的心靈與生活的智慧。不過,這無形的附加物也只能賣一半,另一半要靠買者自己去發現、收取;而且這一半賣的人不但不會減少,還會隨著買者收取愈多而長養愈豐,所以聰明的青松不只賣出這一半,還親自帶著他的穀東去發現另一半……

第一張農夫身分證

◎夏瑞紅,「榖東俱樂部」榖東、中國時報浮世繪副刊主編

耕讀生活是古代知識份子的尋常歲月,但現代「提筆的」多拿不動鋤頭,而「拿鋤頭的」多提不起筆;雖然田園夢從沒斷絕過,但已很少人敢跳下田、真把種田當志業。既會拿鋤頭又善於提筆的青松,顯然是那「很少人」中非常耀眼的一位。

說「非常耀眼」,當然不只因為骨瘦嶙峋的他有種專注而發亮的眼神。

青松是日本國立岡山大學環境法碩士,曾任職於台灣生態研究中心、日本生活俱樂部生活協同組合、台灣共同購買中心(主婦聯盟)。這樣的學經歷,讓父母師長不能不擔憂他選擇種田,是不是「頭殼壞去」?更奇怪的是,人家種田努力提高收成、多賺點錢就好了,他種田要組個「榖東俱樂部」(二○○四),還要講究什麼自然農耕,都不怕養不起妻兒似的。哪知他在二○○五年真的種出自己的「青松米」,榖東俱樂部也俱樂至今,期間各大報紙電視雜誌都跑來專訪,連農委會推出「漂鳥計畫」鼓勵轉業務農,都請他當「代言明星」。

「榖東俱樂部」是青松視為農業「師父」的何金富所設計的,先召募一群人以分購稻米的方式預約契作,並撥一份微薄月薪「聘僱」青松為「田間管理員」。這辦法同時解決了小農在投資和行銷上的難關,也提供渴望吃到「自己的田種出來的米」、又幫助台灣農田以自然方式復耕的有心人,一個創新的參與方式。這種「榖東」制度後來也帶動不少「新農夫」,在台灣各地紛紛響應「起義」。

青松說,回頭看自己上學受教育的十多年,其實並沒學到太多,千篇一律的考試訓練,只讓人遺失了最基本的自信。而何金富這個根本沒唸完大學的「回頭浪子」,居然在把自己「嫁接」回童年最熟悉的鄉野大地後,再次重獲精采新生。這般生命的實例鼓舞他勇敢去走自己一直想走的路。

青松這一路走來「步步用心」的最佳「證據」,除了榖東們堅誠的向心力之外,就是他每月親筆書寫的A3單張黑白影印「榖東米報」──<自己種的米>。每次閱讀青松的手跡,看那嚴謹端莊的一筆一畫(有時外加頑皮的美術字標題和兒童插畫),還有他與四季風雨蟲鳥交手的田邊心情日記,我都深深感動歡喜,為這傳說已被物慾功利奴役的年代,仍有不屈的浪漫和自由的腳印。

青松對農夫有個可愛的定義:「一種需要赤足踩在泥土地上,才感覺回到家的人種。」他提到回歸這種「人種」最初的變化,發生在指尖腳底──那粗厚的老繭死皮,便是他領到的「第一張農夫身分證」;接著是,內心那把尺慢慢放鬆放軟,不再強求限期成事,而專注看著當下有什麼事可做,就從容量力而為,然後坦然接受一切結果。所以,問他種田最困難的挑戰是什麼?他的回答是:「不管土質氣候順不順都保持心平氣和,順天敬人。」

本書主要內容即來自每期的米報,這裡面不只有青松優美的文采、深刻的自然哲思,和對農耕生活的純粹熱情,更有一群希望故鄉「農文化」復活永續的台灣人老老實實的腳印。

讀過這本書以後,您不一定會跟青松一樣去領「農夫身分證」,但您很可能在不知不覺中發現,自己所吃的每一粒米,忽然有了全新的意義──那可是天、地、人共同創作的作品!

東風來了,春天的腳步近了!

??記「穀東俱樂部」的萌芽

◎蕭錦綿,《天下雜誌》資深文稿指導,詩人。現移民澳洲。

當代的遺憾,常常就是不認識當代。

也因此,當代的視野往往看不見當代。

青松和他的「五百玩人」,這一群互稱「林冰友」(你的朋友)的穀東,以自己種米為互動,基本上,大家的力量來自──反當代。

長久以來,這些分別沉潛在台灣各角落、社會各階層的人,不管是三十歲或五十歲,是家庭主婦、青年學子、電腦工程師、受薪階級或老闆、老師,大家的共同焦慮是──吃飯安全的焦慮,飽受污染的台灣土地的焦慮,回歸自然追尋無路的焦慮,展望不到未來的焦慮。

乾淨的食物,何處可得?

人與土地,如何重新連結?

做一個人類的好祖先,下手處在那裡?

一場消費者與生產者的另類相遇,使得「穀東制」一觸即發,創新了台灣委託種植的事業,甚至連組合形式在世界上也是獨一無二的。一群在主流價值之外另闢蹊徑、不信台灣土地青春喚不回的朋友,一起出資租下了田地,僱用了一位代耕的農夫,一點一滴開始自己種米。

因緣際會,剛剛從東京取得環境法學碩士的青松,沒有經過太多的猶豫,徒手赤腳踩入稻田裡,成為二十一世紀的台灣新佃農。

而始終在背後用力推動的,則是半輩子一直在泥土中鑽研,朋友們常常笑他,為探索人類更理想的生活「盡鑽牛角尖之力」的阿富,青松筆下的何大哥。

定位自己是「田間管理員」,網路運作和米報的發行,使得青松「宜蘭種田、四方穀東參與」成為可能。從選種、播種、育苗、插秧,到風害、蟲害、鳥害、水害,在青松的即時報導中,大家無役不與,共同呵護一方水田一粒米;尤其是一年三次的「穀聚」,大家透過吃同樣的米,開始在冷漠的現代社會裡,認起「遠房親戚」,共同實現心中的那畝田。

修補一道台灣人生活中早已失落的現代斷層,以青松為代表的「穀東俱樂部」,三年來,不斷引起社會的共鳴。那一年,為天下雜誌編輯年度特刊 『夢想300』,報導正在追尋自己生命意義、生活風格的年輕世代,青松是屬於挑戰未知、在靈魂的最深處拓荒、一個事業版圖的創新者,當大家都說「他瘋了」以及父親無數的咆哮中,青松堅持走自己的路,留給生命一個開放的夢想。

這個現代新手農夫的種田筆記裡,青松反覆的探索、面對不同的挑戰和質疑,他更不時的描繪自己的夢想──腳踏滋養自己生命的土地,尋求一條人與天地同在的情感線索,在種田吃飯的同時 也建立起對社會發聲的管道。

真正支持這個知識份子農夫「種田吃飯」的,是他的心靈股東美虹,她鼓勵青松「只有做自己,才能長長久久」。

許多人難忘,在天下雜誌特刊 『夢想300』裡,一幅稻田裡青松一家人的合影,其中傳遞著一個台灣核心家庭、腳踏實地的勇氣和力量。

親切的鄉談,是閱讀青松耕稼筆記的另一種收穫。那些幫忙除草的銀髮幫農團、教做醬油的阿姑、隔壁的坤旺嬸婆、論斷蟲害的老鄰長…….不知不覺的,我們彷彿觸摸到台灣農村死寂已久的心跳,一幅農村質樸的生活圖像,透過青松耕耘筆記的深刻觀察和紀錄,又重新活了過來,呼之欲出。自從鄉土文學論戰以後,三十年來,這是第一次,我們又讀到了有文學面貌的台灣農村。

人人回歸農作也許是陳意過高的烏托邦,但這一群自許為開拓的種子,超越一般價值的衡量,「穀東俱樂部」在現世吵雜、當代膚淺中,掙扎出土。

以種田來反當代,以反當代來帶動當代,這是穀東們心照不宣的盟約。

有別於一般的有機農作,除了訴求吃到安心健康的米之外,穀東們共同呼喚的更是一種『走過從前、回到未來』的心願,響往一種擁有台灣特色的現代人文生活方式,追尋在台灣DNA裡絕無僅有的一種精神上的新古典。

記得三年前,曾寫下日記:

2003年8月8日,晚餐桌上

吃到自己種的米,

一種不必修飾的幸福,從口水中滿溢而出……。

年近半百,生平第一次知道「一樣米飼百樣人」

更正確的說法是「百樣人種一樣的米」

下半年,有500個家庭,

餐桌上,吃的是自己種的米。

生活在台灣,

第一號幸福方程式,

就是自己種米。

在宜蘭冬山,

有溪哥與湧泉的所在,

我們實現心中的那畝田。

從一粒米開始,透過青松的用心灌溉,「穀東俱樂部」這株帶有台灣新古典精神的青芽,正在向春天出發。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來