推薦序

幻化之中,美所度脫 許悔之

很多年前決定去吳哥窟,可能是魅惑於王家衛電影《花樣年華》的結尾:梁朝偉對著吳哥的一個石洞,講他不與別人說的心事,並且永遠封存;也可能因為我的朋友黎煥雄去了吳哥之後,送我一冊非常動人的吳哥攝影集;又或許,我渴望逃避到一個充滿廢墟氣息的地方,想把自己死的心棄擲在我想像中一片廢墟如象塚般的吳哥──是啊,那時我覺得自己像一隻待死的象,思惟遲疑,步履維艱。

在那之前,是我生命中一個非常非常難熬的心靈的冬季,我無法忍受緣起緣滅,以為一切俱滅而空吧。

去吳哥之前,我到一家理容院,坐上座位,說我想要剃光頭。

年輕的髮型設計師用悲憫的眼神看著我,彷彿以一種很古老、老至洪荒即存的溫柔,洞悉我。她不肯為我剃光頭,但她謹慎有禮的向我說明,我的頭型剃光頭並不適宜云云。帶著一種自棄的執拗,我繼續堅持。最後,這位我並不相識的年輕女子,用一種感同身受的音調向我說:「你有什麼傷心的事嗎?」

「你有什麼傷心的事嗎?」這句話讓我對一位陌生人掉下眼淚。

最後,這位年輕的女子幫我剪了一個三分頭。

退伍之後,從沒留過如此短髮的我,以一種決絕而自棄的心,去了吳哥。

大小吳哥城、城東、城北……一個又一個所在,我慢慢的逛、去看,憑藉著手頭少數的資訊,我在吳哥窟感受一種廢墟中奇譎的生命力。

虯結的樹,從石縫中鑽竄而出;陽光照著一張又一張石雕的臉,微笑的臉。

通常是因為國王自戀而有的雕像,但又隱隱的彷彿完全自在而露出微笑,想要去安慰眾生的佛的臉啊!

是癡迷眾生之一的國王?還是覺悟的佛?

印度教、佛教交迭競奪、拼貼而成的一個又一個遺址。

那些教人目眩神迷、忍不住讚歎的遺址。

不是已然成了廢墟嗎?為什麼又給了我那麼不凡的鼓舞?

生住異滅,成住壞空。

有一天,行走在大吳哥城的城上通道,我坐在廢墟之上讀Dylan Thomas的詩,陽光明亮無比,倏忽又隱而不見,只剩下微光。微光冉冉,瞬間又日照熾然。

如是往復,彷彿剎那日光,剎那月光,波動的心都在光中,日光與月光遍照。

我坐在廢墟的高處,極目所及,彷彿泰國的大軍來襲,和柬埔寨的士兵血戰,刀槍箭矢如雨,藤甲盾牌蔽日,象群轟轟然欲裂地踏踐而來,血流成河,屍積成山。爭戰過後,大瘟疫到來。

是因為瘟疫嗎?一座設計既宏偉又精細的大城,就這樣被遺棄、被遺忘了。

吳哥廢墟,因為是石城,火不能燒,敵人也只能撤離,任憑時間緩慢地讓一座空城,慢慢的掩埋在大海般的樹林裡,為人所遺忘。

這是我的幻覺嗎?

抑或有一世,我正是吳哥城裡雕佛的匠人?被徵召入了行伍,也參與過一次血戰?也殺過人?還是被人殺過?

佛說原來怨是親。

在死亡之前,在時間之前,吳哥的諸多廢墟宛若在講說諸法因緣生、諸法因緣滅;又彷彿,在不可知的因緣流轉裡,往昔因緣難數清,亦難思議,所以怨、親,也就平等了。

我留著極短的三分頭,去了吳哥,發現心未死透,回到台灣。不多久,蔣勳老師的《吳哥之美》出版了。

在一個夜晚,我捧讀《吳哥之美》,看著一處又一處我到過的所在,讀著蔣老師既通透又多情的講說,喟嘆有之!

在那個夜晚,我以為《吳哥之美》是為孤獨破敗如我而寫,是為了總結我的廢墟之旅而寫的。在那被時間掩埋而重新被發現的處所,蔣老師用美的角度,轉圜並度化了吳哥做為因緣和合、幻化而有之中所示現的苦難、變易與不堪。所有的苦難、變易與不堪,在一種接近空性的體會之中,可以喟嘆,但也可以任由悲喜自生吧。

悲喜都會過去,真心打鑿雕刻諸佛的工匠的真心,忽然現前。

我彷彿了解,自己所執著的人間情誼的關係之斷裂,似乎沒那麼痛了,宛若吳哥,宛若紅樓一夢,劫波過後、幻化之中,虯結的大樹還是從石縫中生長出來,在死絕中復有生機。

《吳哥之美》遂變成了聽我說不可為他人道之心事的吳哥石洞。

這麼多年來,若有人問我,最喜歡蔣老師哪一本書,我都毫無遲疑地說:《吳哥之美》。

觀諸法空,無所障礙。吳哥,正是說法者。

法,是宇宙萬有,一個念頭、一座廢城亦復如是。

蔣老師是生生世世之慧而得如此觀看之眼吧。

知道在廢墟之中,有過生,有過死,有過繁華,有過人去城空。

可是空中,並非什麼都沒留下來,也非什麼都沒有。

空中萬有。那些認真被創造出來的石城、石雕,那些認真凝視的眼神,交感互通而成為美吧。

美,救贖了早已成為廢墟的吳哥。

蔣老師那麼溫柔而包容的言說,讓當年讀《吳哥之美》的我,以為這本書是對我一人而說。

過往盡成廢墟,未來不可知悉,唯有當下教我們萬般珍惜。

惜取而今現在,珍重萬千;然而,就是當下也不能執取。

那個抄經度日的冬天,那個想要剃光頭的時節過後,《吳哥之美》和吳哥遂一起成為我被救贖、度化的印記吧。

破曉微光照在石城、石雕,石雕上微笑的臉。

今新編《吳哥之美》增添了文字和圖片,將以新貌面世,我彷彿看見那個年輕時的自己。

我站在時間之河的下游向他說:

去吳哥吧!晚一些,你會讀到《吳哥之美》這本書,你會知道,幻化之中,因真心而成就的美之所度脫;你會明白,劫難之中,你的心可以很柔軟。柔軟的心啊,終將近乎於空,那時,就沒什麼可以損污傷害減滅你了;那時,陽光就照亮巴揚寺石雕那微笑的臉了。

自序

微笑記憶

《吳哥之美》是八、九年前在吳哥窟陸續寫給懷民的信,二○○四年集結成冊出版,二○一○年左右絕版了。這幾年在吳哥當地,到處有盜版,印刷差一點,由當地小孩拿著在廟前兜售,用不標準的發音說:「Chiang Hsun,five dollar──」同行朋友都笑說:「本尊來了,還賣盜版。」也有人跟孩子指著我說:「Chiang Hsun──」孩子都不相信。

我沒有那麼在意盜版,大陸許多盜版品質更差,也管不到。吳哥的孩子窮困,可以藉此賺一點錢,也是好事吧。我自己每次被孩子圍繞,也買幾本,算是結緣。

重新整理這些舊信,沒有想到,竟然與一個地方有如此深的緣分。回想起來,從一九九九年開始,不知不覺,已經去了吳哥窟十四次了。

或許,不只是十四次吧,不只是此生此世肉身的緣分。許多撩亂模糊不可解不可思議的緣分牽連,彷彿可以追溯到更久遠廣大的記憶。

大學讀史學,程光裕先生開東南亞史。程先生不擅教書,一節課坐著唸書,不看學生。從頭到尾,照本宣科,把自己寫的一本東南亞史唸完。

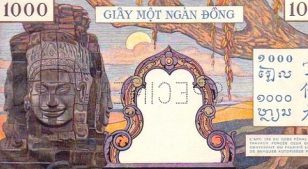

課很無趣,但是書裡的那些地名人名,感覺很陌生又很熟悉:扶南、占婆、暹邏、真臘、闍耶跋摩、甘孛智……

「甘孛智」是明代翻譯的Camboja,萬曆年以後就譯為今日通用的「柬埔寨」。

帝國意識愈強,對異族異文化愈容易流露出輕蔑貶損。日久用慣了,可能也不感覺到「寨」這個漢字有「部落」、「草寇」的歧視含義。

唐代還沒有柬埔寨這個名稱,是從種族的Khmer翻譯成「吉蔑」。「蔑」這個漢譯也不是尊敬的漢字。現在通用的「高棉」同樣是從Khmer翻譯而來,比較無褒貶了。

我讀東南亞史,常常想到青年時喜歡去的台灣原住民部落,台東南王一帶的卑南,蘭嶼的達悟,屏東山區的布農或排灣。他們是部落,沒有發展成帝國,或者連「國」的概念也沒有。一個簡單的族群,傳統的生產方式,單純的人際倫理,沒有向外擴張的野心,沒有太嚴重殘酷的戰爭。人與自然和諧相處,在美麗的自然裡看山看海,很容易滿足。生活的溫飽不難,不用花太多時間為生活煩惱,可以多出很多時間唱歌跳舞。一年裡許多敬神敬天的祭典,祭典中人人都唱歌跳舞,部落裡眼睛亮亮的孩子都能唱好聽的歌,圍成圓圈在部落廣場跳舞。婦人用簡單的工具紡織,抽出苧麻纖維,用植物汁液的紅、黃、綠,漂染成鮮豔的色彩,編結出美麗圖紋的織品。男子在木板石版上雕刻,都比受專業美術訓練的藝術家的作品更讓人感動。

「專業」是什麼?「專業」使人迷失了嗎?迷失在自我張揚的虛誇裡,迷失在矯情的論述中。「專業」變成了種種藉口,使藝術家回不到「人」的原點。

卑南一個小小部落走出來多少優秀的歌手,他們大多沒有受所謂「專業」的訓練。除了那些知名的優秀歌手,如果到了南王,才發現,一個村口的老婦人,一個樹下玩耍的孩子,一個鄉公所的辦事員,開口都有如此美麗的歌聲。

生活美好豐富,不會缺乏歌聲吧?

生活焦慮貧乏,歌聲就逐漸消失。發聲的器官用來咒罵,聲嘶力竭,喉嚨更趨於粗糙僵硬,不能唱歌了。

我讀東南亞史的時候,沒有想到台灣──做為西太平洋中的一個島嶼,與東南亞有任何關係。

在誇張大中國的威權時代長大,很難反省一個單純部落在帝國邊緣受到的歧視與傷害吧。

那時候沒有「原住民」的稱呼,班上來自部落的同學叫「山地人」或「蕃仔」。

「南蠻」「北狄」「東夷」「西戎」,一向自居天下之中的華族,很難認真尊重認識自己周邊認真生活的「蕃人」吧。「蕃」有如此美麗的歌聲、舞蹈、繪畫和雕刻,「蕃」是創造了多麼優秀文化的族群啊!

一位偉大的旅行者

那一學期東南亞史的課,知道了元朝周達觀在十三世紀一部記錄柬埔寨的重要著作──《真臘風土記》。

「真臘」就是吳哥王朝所在地Siam Reap的譯名,現在去吳哥窟旅行,到達的城市就是「暹粒」。時代不同,音譯也不同,「真臘」還留著Siam Reap的古音。

元代成宗帖木兒可汗,在元貞元年(1295)派遣了周達觀帶領使節團出訪今天的柬埔寨。周達觀在成宗大德元年(1297)回到中國。路途上耗去大約一年,加起來,前後一共三年,對當時的真臘做了現場最真實的觀察記錄,從生活到飲食、建築、風俗、服飾、婚嫁、宗教、政治、生產、氣候、舟車……無一不細細描述,像一部最真實的紀錄片。八千五百字,分成四十則分類,為十三世紀的柬埔寨歷史留下全面詳盡的百科全書。

我讀這本書時還不知道,周達觀七百年前去過、看過的地方,此後我也將要一去再去、一看再看。

真臘王朝強盛數百年,周達觀寫了《真臘風土記》之後,一百多年,到了一四三一年,王朝被新崛起的暹邏族滅亡。真臘南遷到金邊建都,故都吳哥因此荒廢,在歷史中湮滅。宏偉建築被叢林覆蓋,高牆傾頹,瓦礫遍地,荒煙蔓草,逐漸被世人遺忘。

數百年後,沒有人知道曾經有過真臘輝煌的吳哥王朝,但是,歷史上留著一本書──《真臘風土記》。這本書蒐在《四庫全書》中,被認為是翔實的地方誌,但是只關心考試做官的民族,對廣闊的世界已經沒有實證的好奇了。

這本被漢文化遺忘的書,卻被正在崛起、在世界各個角落航海、發現新世界的歐洲人看到了。法國雷穆沙在一八一九年翻譯了法文本《真臘風土記》,法國人大為吃驚,他們相信,周達觀如此翔實記錄的地方,不可能是虛構。他們相信,世界上一定有一個地方叫真臘(Siam Reap)。一八六○年,法國生物學家亨利.穆奧就依憑這本書,在叢林間發現沉埋了四百多年的吳哥王朝。

一九○二年,去過敦煌的漢學家伯希和重新以現場實地考證,校注法文版《真臘風土記》。一九三六年二次世界大戰前,日文版《真臘風土記》出版,日本已經開始覬覦東南亞,準備帝國的軍事擴張。

一九六七年,英文版《真臘風土記》問世。一九七一年,柬埔寨剛剛脫離法國殖民地不久,沒有自己國家的歷史文獻,李添丁先生就將周達觀的翔實歷史從中文又翻譯成柬埔寨語文。

「國可亡,史不可亡──」《四庫全書》認為元史沒有〈真臘傳〉,周達觀的《風土記》可以補元史之缺。現在看來,十三世紀吳哥的歷史文明,柬埔寨自己也沒有留下文獻,只有周達觀做了最翔實的現場記錄。

高棉內戰結束,世界各地遊客湧入吳哥窟,二○○一年就有了新的英譯本,二○○六年又有了新的德譯本。全世界遊客到吳哥,人人手中都有一本周達觀的書。一位十三世紀的探險家,一位偉大的旅行者,一位報導文學的開創者,他的書被自己的民族忽視,卻受到全世界的重視。

一座冥想靜定的佛頭石雕

法國殖民柬埔寨九十年,陸續搬走了吳哥窟精美的文物。一九七二年我去了巴黎,在「居美」東方美術館看到動人的吳哥石雕。有巨大完整的石橋護欄神像雕刻,有斑蒂絲蕾玫瑰石精細的門楣裝飾,最難得的是幾件闍耶跋摩七世和皇后極安靜的閉目沉思石雕。

居美在離艾菲爾鐵塔不遠處,附近有電影圖書館,有現代美術館,是我最常去的地方。每走到附近,那一尊閉目冥想的面容就彷彿在呼喚我。我一次一次繞進去,坐在祂對面,試著閉目靜坐,試著像祂一樣安詳靜定,沒有非分之想。

「須陀洹名為入流,而無所入,不入色、聲、香、味、觸、法,是名須陀洹──」這樣垂眉歛目,是祂可以超離眼耳鼻舌身意的感官激動了嗎?我靜坐著,好像祂在教我學習唸誦《金剛經》。

有一次靜坐,不知道時間多久,張開眼睛,一個法國婦人坐在旁邊地上,看我,點頭微笑,好像從一個夢裡醒來,她說:「我先生以前在柬埔寨──」

她在這尊像前跟我說:「法國怎麼能殖民有這樣文明的地方──」

一九七○年代,法國在東南亞的殖民地陸續獨立。柬埔寨、越南,殖民的統治者一走,那些初獨立的國家就都陷入殘酷內戰。美國支持龍諾將軍,施亞奴國王逃亡北京求庇護,波布政權開始殘酷屠殺,數百萬人被以各種方式虐殺。如今金邊還留著博物館,留著人對待人最慘酷的行為,比動物更粗暴,不忍卒睹。

許多歐洲的知識分子工程師遭屠殺,他們正在對抗法國殖民者,幫助當地人民認識自己的文化。他們組織青年,帶領他們修復古蹟,把一塊一塊石磚拆卸下來,重新編號,準備復建吳哥盛時的國廟巴芳寺。

「我的先生學中世紀藝術,六○年代派去吳哥窟協助修復巴芳寺──」

我不忍問下去了。在巴黎有太多同學來自越南、寮國、柬埔寨獨立前後的戰亂地區,他們談到母親因為歌唱被拔舌而死,或者畫家父親受酷刑一一截斷關節的故事,重複多次,甚至沒有激動,彷彿敘述他人的生老病死。

「不入色聲香味觸法──」我心中還是劇痛。

法國婦人眼中有淚,我不敢看,我看著改信大乘佛教的闍耶跋摩七世頭像,仍然閉目冥想,眉宇間憂愁悲憫,嘴角微笑。祂當然讀過《金剛經》。「滅度一切眾生已,而無有一眾生實滅度者──」每日唸誦,而我仍然不徹底懂得的句子,在這尊像的靜定中,我似懂非懂。──不可以有滅度之心嗎?在最殘酷的屠殺前也沒有驚叫痛苦嗎?

這尊石雕陪伴我四年,憂傷迷失的時刻,我都到祂面前。我不知道:我與祂的緣分,或許已有前世因果,或許也還只是開始而已。

一個教跳舞的人

讀了周達觀的《真臘風土記》,在巴黎看了很多吳哥的雕刻,我以為緣分也僅止於此。因為長期內戰,種種屠殺駭人聽聞,也從來沒有想過有機會實際到吳哥去走一趟。

我們對緣分的認識也還是淺薄。那尊雕像閉目冥想沉思,是不是因為不看肉眼所見,不執著肉眼所見,反而有天眼、慧眼的開闊,也才有法眼、佛眼的靜定寬容。

一九九九年三月,柬埔寨內戰稍稍平靜,國際非政府的救援組織開始關注這一飽受砲火蹂躪摧殘的地區。有一天,懷民接到一封信,荷蘭外交部所屬的「跨文化社會心理組織」一名負責人在歐洲看過雲門的「流浪者之歌」,他相信一個述說佛陀故事的東方編舞者,或許可以在戰後的柬埔寨參與兒童心理復健的工作。

這個機構和聯合國世界衛生組織合作,幫助柬埔寨的戰後兒童心理治療復健。內戰結束,許多戰爭孤兒在戰亂中飽受驚嚇,他們像不斷被施暴虐待的動物,縮在牆腳,恐懼別人靠近,恐懼觸摸,恐懼依靠,恐懼擁抱。

懷民接受了這個邀請,在金邊一個叫雀普曼的中下層居民混居的社區住了三星期,帶青年義工整理傳統舞蹈。

傳統舞蹈從小要練習肢體柔軟,印度教系統的肢體,數千年來彷彿在闡述水的漣漪蕩漾,彷彿一直用纖細柔軟的手指訴說著一朵朵花,慢慢從含苞到綻放。吳哥窟的牆壁上,每一個女神都在翩翩起舞。上身赤裸,腰肢纖細,她們的手指就像一片一片的花瓣展放。整個印度到東南亞洲,舞者都能讓手指向外彎曲,彷彿沒有骨節,曼妙嫵媚。女神常常捏著食指、大拇指,做成花的蓓蕾形狀,放在下腹肚臍處,表示生命的起源。其他三根手指一一展開,向外彎曲,就是花瓣向外翻捲,花開放到極盛。然而,手指也一一向下彎垂,是花的凋謝枯萎。東方肢體裡的手指婀娜之美,也是生命告白。生老病死,成住壞空,每一根手指的柔軟,都訴說著生命的領悟,傳遞著生命的信仰。

一些青年義工學習壓腿,撇手指,手肘外彎,讓肢體關節柔軟。柔軟是智慧,能柔軟就有包容,能柔軟就有慈悲。這些青年學習結束,分散到內戰後各處村落,帶領孩子跳舞,帶領飽受驚嚇的戰後兒童放鬆自己的身體,可以相信柔軟的力量,可以從恐懼裡升起如蓮花初放一樣的微笑,可以手舞足蹈。

我坐在地上看他們舞蹈,看他們微笑,那是闍耶跋摩七世曾經有過的靜定的笑容,在吳哥城門的每一個角落,在巴揚寺每一座高高的尖塔上,在每一個清晨,被一道一道初起的曙光照亮。一百多個微笑的面容,一個一個亮起來,使每一個清晨都如此美麗安靜。

那些微笑是看過屠殺的,十五世紀的大屠殺,二十世紀的大屠殺,祂都看過,祂還是微笑著,使人覺得那微笑裡都是淚水。

懷民跟孩子一起上課,不是教跳舞,是在一個木柱架高的簡陋木頭房子裡教兒童靜坐,教他們呼吸。把氣息放慢,緊張恐懼的孩子,慢慢安靜下來了,感覺到自己的身體,感覺到清晨的陽光在皮膚上的溫度,感覺到樹上的鳥的鳴叫,感覺到旁邊同伴徐徐的呼吸,感覺到空氣裡花的香味,感覺到漸漸熱起來的手指、關節、肺腑,漸漸熱起來的眼眶。

我也學他們靜坐,看到他們臉上被陽光照亮的微笑,是一尊一尊闍耶跋摩七世的微笑。那個在一生中不斷設立學校、醫院的國王,留下來的不是帝國,而是祂如此美麗的微笑。

金邊的計畫結束,去了吳哥,那是第一次到吳哥窟。許多地雷還沒有清除完畢,遊客被限制走在紅線牽引的安全範圍。每到一個寺廟神殿廢墟,蜂擁而來上百名難民,他們都是鄉下農民,誤觸地雷,斷手缺足,臉上大片燒灼傷疤,沒有眼瞳的空洞眼眶看著遊客,張口乞討……

嚮往偉大藝術的遊客,在文明的廢墟裡被現實如地獄的慘狀驚嚇……

美的意義何在?文明的意義何在?人存活的意義何在?

「斯陀含名一往來,而實無往來,是名斯陀含──」

看到廢墟角落默默流淚的受傷的遊客,能夠安靜我的仍然是《金剛經》的句子。

我一次一次去到廢墟現場,獨自一人,或帶著朋友,學習可以對前來乞討的殘障者合十敬拜,學習跟一個受傷或被觸怒的遊客微笑,學習帶領朋友清晨守候在巴揚寺,每個人一個角落,不言不語,靜待樹林高處初日陽光一線一線照亮高塔上一面一面微笑。我看到每一個朋友臉上的微笑,我知道自己也一定有了這樣的微笑。

這本書是寫給懷民的信,也紀念他十四年前三月七日至二十七日在柬埔寨為兒童所做的工作。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來