新版序

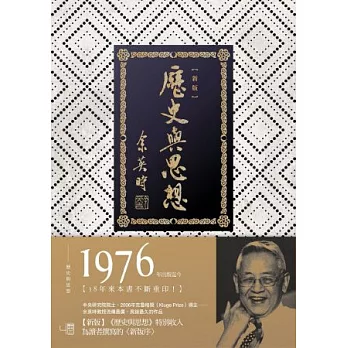

《歷史與思想》面世已整整三十八年。這是我在台灣刊行的第一部論文集,而我和聯經的文字因緣也從此書開始。這是我個人出版史上一件最值得珍惜的大事。現在本書重排新版,我願意借機對這段往事略作回顧,以為紀念。

在我的記憶中留下印象最深的是關於本書第一篇論文:〈反智論與中國政治傳統〉。這篇長文是應香港《明報月刊》的特約而撰寫的,當時尚未刊出。但我將原稿副本與其他已刊論文一併收入《歷史與思想》中,直接寄給聯經發行人劉國瑞先生。不料國瑞先生對此稿特加賞識,竟提前送交《聯合報.副刊》刊布,連載了很多天。更意外的是此文無意中觸動了台灣學術和文化界的政治神經,因而引起相當廣泛而持續的強烈反響。這一反響在當時充滿著反諷的意味,因為最初我寫此文,完全針對著大陸的「文革」而發。我想揭示的是:造成「文革」的政治勢力雖然在意識型態和組織方式上取法於現代西方的極權系統,但是在實際政治操作上則繼承了許多傳統君權的負面作風,而集中表現在對於知識人的敵視和迫害以及對理性與知識的輕鄙上面。題目中特標「反智論」,我的立論所指是相當明顯的。在撰寫過程中,我完全沒有聯想到台灣的政治狀態。也許是因為當時台灣的思想與言論自由也受到了嚴重的限制,這才引起不少讀者對於這篇文字的共鳴。就我個人而言,這真是一個絕對意想不到的後果。

反響當然不可能一面倒,反對和批評同樣大有人在,而且筆下也充滿著激情。但是使我最感遺憾的則是此文竟給先師錢先生(賓四)帶來了困擾。〈反智論〉在《聯合報.副刊》上刊出不久,台北的同門友人便先後來信告訴我,錢先生認為我仍然盲從梁啟超以來的流行說法,以「帝王專制」四字來抹殺中國的政治傳統,持論過於偏激。我聽到這些轉述的批評之後,心中極為不安。細閱原稿,也發現其中確有立言欠妥,足以引起誤讀的地方。因此我立刻進行了兩個系列的補過工作:第一是修改舊稿,第二是增寫新篇。我手頭已沒有初登在報上的舊文本,不能與書中的改本互校。不過我仍清楚地記得:全文結尾處我作了一個基本的變更。舊本引譚嗣同《仁學》中的話:二千年來之政,秦政也,皆大盜也;二千年來之學,荀學也,皆鄉愿也。惟大盜利用鄉愿,惟鄉愿工媚大盜。

這樣斬釘截鐵的否定論斷雖然讀起來十分動人有力,但究竟經不起歷史分析。因此我改用朱熹〈答陳同甫〉中語以代之並引申其言曰:二千三百年之間,只是架漏牽補過了時日。堯、舜、三王、周公、孔子所傳之道,未嘗一日得行於天地之間也。

為了進一步澄清〈反智論〉的旨趣,我則在一九七六年先後補寫了〈「君尊臣卑」下的君權與相權〉和〈唐、宋、明三帝老子注中之治術發微〉。當時我還在哈佛任教,所以這兩篇文字都曾得益於先師楊聯陞教授的商榷。

錢先生是否曾寓目我的補過之作,不得而知。但他還是親自寫了一篇近萬言的〈皇帝與士人〉刊載在一九七六年七月十日和十一日的《聯合報》上,對我的原文進行了不指名的駁斥。最後我必須說明,先師此舉完全是就學論學,對於我個人則採取了寬恕的態度。在我們以後無數次的歡聚中,他從無一語及此,我也沒有向他作出任何解釋,師生之間的感情絲毫未受學術異同的影響。(按:錢先生此文後來易名為〈帝王與士人〉,收在《晚學盲言(上)》,《錢賓四先生全集》本,台北:聯經,一九九八,頁七八五—七九九。)

本書對於我自己來說,還有兩點特別值得紀念之處。第一是這部選集將我的治學取向相當準確地呈現了出來,例如中國文、史、哲之間的相互關聯以及中、西文化與思想之間異同的比較正是全書的重點所在。不但如此,以具體的研究論題而言,當時集中所收的少數論文後來多發展成為篇幅很大的專書,如《論戴震與章學誠》、《紅樓夢的兩個世界》和《陳寅恪晚年詩文釋證》便是顯例。

第二是我中年以後改用中文為我個人學術著作的主要媒介,本書是最早的一個見證。本來我在美國教書和研究,著作自然應該用英文刊布。但是一九七一年夏天初訪日本和台北,並重回香港母校(新亞書院)會晤師友,我發生了一個很深切的感觸。我發現我的英文專著和學報論文,在整個東方學界的同行中,根本無人問津。尤其是在日本京都大學的人文研究所訪談之後,這一印象更是牢牢地銘刻於心。我已萌生了用中文著述的念頭,希望我的研究成果可以傳布到西方漢學的小圈子以外(當時西方漢學遠不及今天這樣流行)。恰巧一九七三—七五兩年,我回到香港工作,重新運用中文變成了理所當然之事。這是我的幸運。從那時起,我便決定先用中文寫出比較詳盡的研究報告,然後再以英文另撰簡要的論文。因為我的教研崗位畢竟是在美國,發表英文論著仍是我義不容辭的專業任務之一。我在初版〈自序〉中曾指出,本書百分之七十以上都是在香港兩年的作品。現在我要補充一句:這些作品正是我為了轉換書寫媒介而特意撰寫的。所以《歷史與思想》在我個人的學術生命中具有極不尋常的意義。

三十八年來本書不斷重印,是我的著作中流傳最廣而且持續最久的一部。讓我在這裡對於讀者的長期支持表達我最誠摯的感謝!

自序

這部《歷史與思想》是我近二十年來所寫的單篇論文的一個選集,其中最早的一篇發表於一九五六年,最遲的則成於今年五月。但全書在時間上雖先後跨越了二十個年頭,而實際的撰寫則集中在五○年代之末和七○年代之初,中間足足有十年的歲月我幾乎沒有寫中文論著的機會。一九七三年之秋,我回到香港工作了整整兩年,重新結下了文字因緣,因此本集所收的,百分之七十以上都是最近兩年的作品。

為了照顧到一般讀者的興趣,選在這部集子裡面的文字大體上都屬於通論的性質,凡屬專門性、考證性的東西都沒有收進去。所以這部選集的對象並不是專治歷史與思想的學者,而是關心歷史和思想問題的一般知識分子。通論性文字之不易落筆,我是深切了解的。通論是所謂「大題小做」,往往不免要把非常複雜的問題加以簡化,面面俱到是不可能的。而且作者的知識和主觀見解,又處處限制著論點的選擇、資料的運用,以至文章的剪裁。因此任何通論性的題旨都達不到最後的定說。照理想來講,通論必須建立在許多專論研究的基礎之上,立說始能穩妥;而事實上,每一範圍稍廣的通論性的題旨都包括著無數層次的大大小小的問題,如果要等到所有問題都解決了才能寫通論,那麼通論便永遠不能出現了。這裡面實際上牽涉到哲學上的一個「弔詭」(paradox),即「一個人如不是對一切事物皆有知識,便不能對任何事物有知識。」(“One does not know anything until one knows everything.”)這種說法當然是不能成立的。但是這並不等於說,我們對於某一題旨密切相關的種種問題全無所知,也可以動手撰寫關於該題旨的通論。清末的朱一新曾說:「考證須字字有來歷,議論不必如此,而仍須有根據,並非鑿空武斷以為議論也。」又說:「此其功視考證之難倍蓰,而學者必不可無此學識。考證須學,議論須識,合之乃善。」朱氏所說的確是深識甘苦的話。本書所收的一些文字,在我已力求其有根據,但限於學識,議論卻未必中肯。讀者不妨對這兩個方面分別地看待。

本書所收諸文先後曾刊載於各種期刊上。香港方面是《自由學人》、《人生雜誌》、《祖國週刊》、《中華月報》(以上四種均已停刊)、《新亞書院學術年刊》、《中國學人》、《香港中文大學學報》和《明報月刊》;台北方面是《幼獅月刊》、《中華文化復興月刊》和「聯合副刊」。我願意借此機會向主持以上各種刊物的友人們表示衷心的感激。我的文字幾乎全部是被主編、朋友們逼出來的,沒有他們的熱情鼓勵,這些東西是不可能產生的。至於這部文集之終於能和讀者見面,則要感謝聯經出版事業公司的熱心,特別是編輯組陳秀芳小姐的說服力,他們使我相信這些散篇文字還有彙集成冊的價值。

這部文集基本上是從一個知識分子(intellectual)的立場上寫成的,所以它不能被看作一個專業史學家(professional historian)的專門著作,雖則我的專業訓練處處影響著我的知識分子的觀點。在現代社會中,一個知識分子必須靠他的知識技能而生活,因此他同時必須是一個知識從業員(mental technician)。相反地,一個知識從業員(無論他是教授、編輯、律師或其他知識專業)卻不必然是一個知識分子,如果他的興趣始終不出乎職業範圍以外的話。Richard Hofstadter曾指出,一個知識分子必須具有超越一己利害得失的精神;他在自己所學所思的專門基礎上發展出一種對國家、社會、文化的時代關切感。這是一種近乎宗教信持的精神。用中國的標準來說,具備了類似「以天下為己任」的精神才是知識分子;「學成文武藝,貨與帝王家」則祇是知識從業員。但我們不能說,知識分子在價值上必然高於知識從業員。事實上,扮演知識分子的角色的人如果不能堅持自己的信守,往往會在社會上產生負面的作用;知識從業員倒反而較少機會發生這樣的流弊。

本書所收諸文大多數都經過了一番修正和潤飾的工作,其中論柯靈烏和文藝復興三篇,因成篇較早,更增訂了若干註釋,儘量把最新而比較重要的研究成果吸收進去,但疏漏是終不能避免的。全書定名為「歷史與思想」,主要是因為所收各篇都不出這一範圍;而且我自己近二十年來的興趣也一直是環繞著這一主題。下面我將就歷史與思想之間的關係略做一些補充的說明,希望使全書的主旨更為明確。這部論集原無一預定的系統,下面的補論也許可以為全書提供一條貫穿諸篇的線索。

我們目前所處的是一個決定論思想得勢的時候。在共產世界裡,唯物主義的決定論當然是思想的正統;在所謂自由世界裡,則有各式各樣的行為主義的決定論在大行其道。在決定論瀰漫的思想空氣中,人們往往看不到思想在歷史進程中的能動性。正如柏林(IsaiahBerlin)在他的《歷史必然論》(Historical Inevitability)中所分析的,歷史已化身為一種巨大而超個人的力量;這種力量有它自己的運行規律,不是人的主觀努力所能左右的。正是在這種思想籠罩之下,才產生了所謂「歷史潮流不可抗拒」的這種怪論。

就我自己的知解所及,我沒有辦法接受任何一種形式的歷史決定論。我始終覺得在歷史的進程中,思想的積極的作用是不能輕輕抹殺的。而且祇要我們肯睜開眼睛看看人類的歷史,則思想的能動性是非常明顯的事實,根本無置疑的餘地。但是我並不曾唯心到認為思想是歷史的「最後真實」(ultimate reality),也不致天真到認為思想可以不受一切客觀條件的限制而支配著歷史的發展。中國人以往評論歷史,常在有意無意之間過高地估計了思想的作用,特別是在追究禍亂的責任的時候。因此,五胡亂華之禍要歸咎於魏晉清談,明朝之亡國則諉過於「空言心性」,甚至所謂「洪、楊之亂」也要漢學考證來負責。這種觀點一直到今天還流動在許多人的歷史判斷之中。把共產主義在中國的得勢,溯源至「五四」前後的新文化運動,依然是一個相當普遍的看法。這個傳統的觀點並非毫無根據,但是在運用時如果不加分析,那就不免要使思想觀念所承擔的歷史責任遠超過它們的實際效能。尤其是在進一步從思想追究到思想家的時候,這種觀點的過度嚴酷性便會很清楚地顯露出來。如果不是出於情緒而是基於理智地判斷王弼、何晏之罪深於桀、紂,恐怕總不能算是一種持平之論吧。同樣地,新文化運動以來的反傳統論者把中國的一切弊病歸罪於儒家和孔、孟,也正是這一傳統觀點的引伸。貝克(Carl L. Becker)在他的名著《十八世紀哲學家的王國》(TheHeavenly City of the Eighteenth-century Philosophers)中指出,伏爾泰以下諸哲人雖摧毀了聖奧古斯汀的中古「天國」,但立刻又用新的材料建造了另一個大同小異的「天國」。因此他認為十八世紀哲人的基本觀念仍不脫中古聖多瑪時代的窠臼。貝氏的論斷近年來頗受到啟蒙思想史專家的挑戰(特別是Peter Gay),但是我們祇須略變其說,便可以解釋中國近代的反傳統運動:反傳統論者雖以全力摧毀傳統,但他們所持的武器主要還是傳統性的。上面所說的唯思想論的歷史觀不過是許多傳統性的武器之一而已。

從這種地方作深刻的反省,我們反而可以看到決定論在史學上的正面功用。現代行為科學的長足進展,使我們了解人的思想和行為在某些層面上確然是被決定的。即使與唯物論淵源極深的知識社會學也可以加深我們對思想的社會根源的認識。因此批評歷史決定論最力的柏林也肯定社會科學的研究成果足以糾正我們以往在判斷他人的行為時所犯的「無知」、「偏見」、「武斷」,以及「狂想」等等錯誤。這和中國傳統論人講求平恕的態度是完全符合的。

肯定決定論在某些層次上的有效性卻不等於否定思想在歷史上的積極功能。相反地,祇有通過決定論的分析,思想的真正作用才能獲致最準確的估計。事實上,在政治運用方面,唯物主義決定論者最重視思想,馬克思曾說:「思想一旦掌握了群眾,便成為物質的力量。」這正是因為他深知思想的能動性,所以在概念上把思想物質化以求符合他的基本哲學立場。而所謂「歷史潮流不可抗拒」也是唯物主義決定論者故意把他們自己的思想和願望化身為「歷史潮流」,以瓦解一切與他們持論不同者的奮鬥意志。有人說:「所謂不可抗拒者往往祇是沒有去抗拒而已。」(“The irresistible is often only that which is not resisted.”)我們對於「歷史潮流不可抗拒」之說正應作如是觀。所以,追究到最後,祇有不去抗拒或抗拒而不得其道的「歷史潮流」才是所謂「不可抗拒」的「歷史潮流」。當希特勒的納粹運動如日中天之際,它看起來不正是一種「不可抗拒」的「歷史潮流」嗎?

孔子說:「道之將行也與,命也;道之將廢也與,命也。」(《論語.憲問》)曇摩耶舍夢見博叉天王對他說:「道假眾緣,復須時熟。」(慧皎,《高僧傳》卷一)儒家的「命」、釋氏的「緣」在這裡都具有決定論的涵義。但決定論的限制終不能伸展到價值創造的最高層面。這是人類能否自作主宰的唯一關鍵之所在。孔子被當時的人描寫成一個「知其不可而為之」的人,正可見孔子雖勇敢地承認「命」的限定,卻並不因此就向「命」投降。羅素在他的《西方哲學史》自序中曾說:哲學家同時是「果」(effects)也是「因」(causes)。他是「果」,因為他的思想離不開他所處的社會環境,以及政治與制度的背景;他是「因」,因為,如果幸運的話,他的思想變成了一般人的信仰,便可以塑造後來的政治與制度。羅素所說的「幸運」,當然也是決定論層面上的事,相當於上述的「命」與「緣」。所以思想一方面固然是在決定論的基礎上活動,另一方面則也具有突破決定論的限制的潛能。在後一種意義上,我們可以說,思想創造歷史。正由於思想可以創造歷史,並且實際上也一直是歷史進程中的一股重要的原動力,所以人對於歷史是必須負責的;而且越是在歷史發展中占據著樞紐地位的個人,其責任也就越重大。決定論的分析祇能開脫個人所不應負責的部分,但絕不能解除其一切應負的責任。在這個意義上,中西傳統史學中的褒貶(praise and blame)之論仍然有它的現代功用。希特勒、史大林的大批屠殺當然應該受到歷史家的嚴正譴責,我們豈能根據「不可抗拒」的「歷史潮流」或歷史心理分析來給他們塗脂抹粉,說他們的暴行完全是被決定的?

強調歷史上的思想因素自以柯靈烏(R.G. Collingwood)為現代最重要的代表。柯氏曾有「一切歷史都是思想的歷史」(“All history is the history of thought.”)的名言。他把歷史事件分為「內在」與「外在」兩面;「外在」的是史事的物質狀態,「內在」的是史事中人物的思想狀態。史家祇有深入史事的「內在」面(即思想狀態)始能把握到歷史的真相。因此柯氏認為史家最重要的本領是能夠「設身處地重演古人的思境」;真正地懂得了史事中所蘊藏的思想,則該史事何以會發生也就豁然呈露,無所遁形了。本書所收兩篇討論柯氏歷史觀的文字都曾涉及這一中心問題。但是這兩篇文字的撰寫距今已有二十年之久;在我撰寫之時,西方哲學家對柯氏這一說法(他們稱之為“The method of empathetic understanding”「感通了解法」)抱有相當普遍的反感。如Carl G. Hempel Patrick Gardiner、W.H. Walsh、G.J. Renier諸人都對此說有嚴厲的批評,或謂其訴諸「直覺」,或謂其將史學的題材神祕化。至於為柯氏的歷史觀起而辯護者當時尚未有其人;對柯氏哲學作深入的專題研究,如Alan Donagan和Louis O. Mink的作品,是近十三、四年之內才出現的。但是據我閱覽所及,對柯氏的歷史思想解釋得最明白中肯的是戈斯坦(Leon J. Goldstein)在一九七○年發表的〈柯靈烏的史學致知論〉(“Collingwood’s Theory of Historical Knowing”)一篇長文(刊於History and Theory, Vol. IX, No.1, pp.1-36)。戈氏此文對前此諸家之誤解柯氏宗旨作了最有說服力的駁正。依照戈氏的分析,柯靈烏之將史事分為內在與外在之兩面,而復以內在的思想為史學的核心,乃起於歷史知識的特殊性質:從一種觀點看,史學與自然科學最大不同之處是在於史學致知的對象早已成為過去,不能再供人直接觀察。同時,史學的科學化又不再允許史家不加批判地接受前人的見證(testimony)。在這種限制之下,史家所能確實把握的致知對象便祇能是古人的思想了。但柯氏所謂「思想」是最廣義的用法;歷史上每一事件(event)或遺跡(如長城、烽燧),其背後都表現著人的目的(human purpose)。史家的主要任務便是找出貫注在史事後面的人的思想。(舉例言之,如果我們真正把握烽燧背後所表現的人的思想,我們自然就懂得漢人為什麼要建造它了。否則烽燧祇是一不可解的建築物而已。所謂史家重演古人的思想正是從這種基本目的方面用心,而不是重演漢人建造烽燧時的全部思考過程。)柯靈烏不僅是一位哲學家,同時也是一位歷史家;他的重演古人思想之論在其與J.N.L. Myres合著的Roman Britain and the English Settlements一書中有許多精采的實例。戈斯坦便曾具體地說明柯氏的思想重演是怎樣結合著證據而應用在歷史研究上的。根據柯氏的中心理論,史家致知的對象是人的「行動」(action),即貫注了思想的「行為」(behavior informed by thought)而絕非單純地從物質方面去了解的行為(behavior understood physicalistically)。前者是史學的範圍,後者則是行為科學的園地。儘管柯氏的說法仍不免有其局限性,但其中絕不包含任何「直覺」或「神祕」的成分。通過戈斯坦的疏解,這一點是非常明顯的。

我絕不認為柯靈烏的歷史觀是我們對於歷史的唯一可能的看法。我之所以比較推崇他,是因為他的理論最便於接引中國傳統的史學,使之走向科學化的途徑。〈章實齋與柯靈烏的歷史思想〉一文便是要展示這一接引工作的可能根據。柯氏論史以人的思想為其核心,這是合乎中國的史學傳統的;但柯氏正視行為主義決定論對史學的衝擊作用,而同時復能超越決定論以歸宿於思想在史學上的中心位置,這對中國史學的科學化是極富於啟示性的。近代中國的史學,從清代訓詁考證的基礎上出發,一度湊泊而匯入蘭克(Leopold von Ranke)歷史主義的末流,真是一個值得惋惜的發展。我在〈史學、史家與時代〉那篇講詞中曾指出,近代中國提倡「科學的史學」(scientific history)的人深信史學可以而且必須完全客觀化,其中不能滲入一絲一毫個人的主觀見解。照他們看來,史學最後可以發展到生物學、地質學同樣高度的科學性。落到實踐的層次,中國的「科學的史學」運動便成為以史料學為史學;在史料範圍的擴大和考訂的精密方面,這個運動的成績是有目共睹的。但是其代價則是將思想的因素完全排除於歷史之外;不但史家個人的主觀思想不許混入史學研究之內,而且歷史上已經客觀存在過的抽象東西如精神、價值觀之類也一律要劃出史學範圍之外。傅斯年在一九二八年發表的〈歷史語言研究所工作之旨趣〉中說得最明白:

一、把些傳統的或自造的「仁義禮智」和其他主觀,同歷史學和語言學混在一氣的人,絕不是我們的同志!

二、要把歷史學語言學建設得和生物學地質學等同樣,乃是我們的同志!

這確是蘭克的歷史主義一派的根本見解。過了十五年(一九四三)傅先生為歷史語言研究所的《史料與史學》寫「發刊詞」,持論依然未變。他說:此中皆史學論文,而名之曰「史料與史學」者,亦自有說,本所同人之治史學,不以空論為學問,亦不以「史觀」為急圖,乃純就史料以探史實也。史料有之,則可因鉤稽有此知識,史料所無,則不敢臆測,亦不敢比附成式。此在中國,固為司馬光以至錢大昕之治史方法,在西洋,亦為軟克(按:即Ranke)莫母森(按:即Theodor Mommsen, 1817-1903)之著史立點。

傅先生所提倡的「科學的史學」是乾嘉考據和蘭克的歷史主義的匯流,在這裡得到了確切的證明。

我在〈史學、史家與時代〉中復指出,就在歷史主義正式進入中國史學研究的領域之際,它在西方已開始衰落了,我的講詞中特別提到美國史學家比爾德(Charles Beard),因為他對歷史主義的攻擊最力,影響也最大。其實在比爾德同時或稍早,其他史學名家如美國的貝克(Carl L. Becker),德國的Karl Lamprecht已不斷地對這一過分樂觀而天真的看法展開了有力的批判。蘭克一度幾成為眾矢之的。但這對於蘭克本人而言是十分不公平的,蘭克並沒有把思想放逐於史學之外,而史料的審訂在他祇不過是史學的起點而已。我最近稍稍涉獵了若干有關蘭克和歷史主義的專題研究,特別是Georg G. Iggers的著作,才知道蘭克在西方史學思想界擁有兩個完全不同的形象。流行在美國的蘭克形象是所謂的「科學的史家」,這也正是蘭克在中國的形象;流行在德國的蘭克形象則是一個唯心史觀的主要代表,他的史料分析和個別史實的考訂都是支持他的唯心史觀的手段。大體上說,在第二次世界大戰之前,美國史學界對蘭克的了解尚限於他的方法論的層次;直到德國學者流亡到美國以後,才把蘭克的全貌介紹了過來,蘭克史學中的哲學涵義乃逐漸為人所知。蘭克絕不承認史學祇是事實的收集,也不主張在歷史中尋求規律。相反地,他認為歷史的動力乃是「理念」(Ideas),或「精神實質」(spiritual substances);在「理念」或「精神實質」的背後則是上帝。每一時代的重要制度和偉大人物都表現那個時代的「理念」或「精神」,使之客觀化為「積極的價值」(positive values)。史學的目的首先便是要把握住這些「理念」或「精神」。他自己的重要著作,如《宗教革命時代之日耳曼史》、《拉丁與日耳曼民族史,一四九四—一五一四》,以及晚年未及完成的《世界史》(只寫到中古末期)巨著等都企圖透過許多特殊的事象以了解其間之內在關連性,並進而窺見歷史上的「趨向」(tendencies)和每一個時代的「主導理念」(leading ideas)。蘭克的瑞士弟子布加特(Jacob Burckhardt)的《義大利文藝復興之文化》便正是在這一史學理論引導之下寫成的經典作品(參看本書所收「文藝復興與人文思潮」一文)。由此可見蘭克本人及其弟子便恰恰不折不扣地是「把些傳統的或自造的仁義禮智和其他主觀,同歷史學混在一氣的人」。

蘭克和黑格爾一樣,以國家為精神力量的表現(expression of spirituality)。但是他不贊成用抽象概念來講歷史,更反對把歷史看作「理性」的辯證發展的一種過程,每一個時代都有其主導性的理念,也都有其獨特的價值,因此必須具體性、如實地加以研究。他的名言說:「每一個時代都直接與上帝覿面」(“Every epoch was immediate to God.”)其涵義即在於是。在方法論方面,他誠然是要人研究個別的事象,要找出「什麼事真正發生了」(“What really had happened?”);同時他也要求史家不要把自己的主觀價值放射到歷史研究的對象上去。他之所以強調這一點是由於他堅信史家唯有完全撇開自己的主觀始能看到歷史上的「理念」或「精神實質」。總結地說,蘭克仍浮盪在德國唯心論的哲學主流之中,他非常注重歷史上的思想因素;對他而言,把史學建設得和生物學、地質學一樣,乃是不可想像的事。Cushing Strout對於十九世紀末葉美國「科學的史學家」之曲解蘭克曾有以下一段扼要的評論:美國的史學家在「什麼事真正發生了」這一號召之下集合在德國旗幟之下,但是他們所擁戴的領袖卻與真正的蘭克很少相似之處。蘭克之從事歷史研究是出於哲學的和宗教的興趣。他喜歡講通史而不講狹窄的題目。照他的看法,歷史事實「就其外表言之,祇不過是一獨特之事,但就其本質而言,則具通性,而涵有意義和精神。」通觀蘭克一生的學術事業,他一直在努力建立一套以理念為歷史之動力的理論;此種理念的基礎非它,正是源自上帝的道德力量。德國唯心論的傳統始終在與悍而肆的實徵主義精神搏鬥之中,而蘭克則非常接近這個傳統。但蘭克的美國信徒卻和他截然異趣,他們已不加批判地膜拜在科學的神龕之前。事實上他們是根據自己的形象而塑造了另外一個蘭克。(見The Pragmatic Revolt in American History, Carl L. Becker and Charles Beard, New Haven, 1958, p.20)

所以真正的蘭克是非常注重思想的,他的精嚴的方法論其實是為尋求各時代的「主導理念」服務的,它本身並不是史學的終站。他論歷史事實也從外表的獨特性和內在的通性兩個方面著眼,這正是後來柯靈烏的歷史哲學的一個重要立足點。因此Lamprecht批評蘭克,亦如近代有些哲學家批評柯氏一樣,認為他的歷史研究陷入了「感通了解」的神祕觀念之中。蘭克提倡通史,又要人從重要典章制度和偉大人物上面去捕捉每一時代的主導精神,這些都顯然足以和中國的史學傳統相通的。但近代中國一部分史學家竟把蘭克的史學方法論和他的史學理論的中心部分割裂了,其結果是把史學研究推到蘭克本人所反對的「事實主義」(factualism)的狹路上去,以章學誠所謂的「史纂」、「史考」代替了史學。

我當然不是說,因為我們要接受蘭克的方法論,所以連他的德國唯心論也必須一齊搬到中國來。我祇是要指出,在蘭克的歷史理論中,思想、精神實占據著中心的位置;他絕不是一個祇考訂一件件孤立的事實的人,更不是一個以史料學為史學的人。他和許多現代史學家一樣,把人當作歷史的中心。正唯如此,他總認為歷史的真實不能由抽象的概念得之,而必須通過對「全部人生的透視」(clear contemplation of total human life)然後始把捉得定。但人生絕不能限於衣、食、住、行之類有形的、客觀的物質生活,思想、信仰、情感種種主觀的精神上的嚮往,同樣是真實人生的一部分。我們沒有理由把歷史上真實地存在過的人的主觀嚮往排除於史學的範圍之外。在史學研究中要求達到主客交融、恰如其份的境界,是極為困難的事,蘭克在《拉丁與日耳曼民族史》的〈自序〉中便坦白地承認這一點。但是他仍然強調這是史學家所必當努力企攀的境界。如果我們真能適當地體會蘭克的歷史理論和方法,則史學的科學化祇能意味著中國史學傳統的更新與發揚,而不是它的終結。事實與價值之間、專精與通博之間終將趨向一種動態的平衡;而司馬遷所謂「明天人之際,通古今之變,成一家之言」也將獲致嶄新的現代意義!

一九七六年六月十六日余英時序於美國麻州之碧山

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來