多桑,一個被遺忘的世代。

致,那一輩為家庭打拚的父親們。

重現這段專屬台灣的世代傳承記憶。

致,那一輩為家庭打拚的父親們。

重現這段專屬台灣的世代傳承記憶。

1990年代,戰後50年,依舊愛戀日本的男人。

日據時代出生的多桑,大家都是稱呼他的日本名SEGA,難以忘懷那時代的美好,總是以日本製造的最好。晚年的夢想就是去日本看一看富士山和皇居。SEGA同時也是許多上一輩台灣男人的縮影,性格陽剛,充滿生活氣息,對妻子、小孩的總是有愛卻從不說出口,辛苦的拉拔孩子長大。

但,他對同儕之間是講義氣的,可以在颱風天的時候,放著家裡不管,竟跑去幫鄰居修理屋頂;也會偶爾哥們一起偷上酒家,叫小孩幫他掩飾;送走礦工阿燦時,大家一起抬著棺木上山……那個年代的人,除了生活上的所面臨困境,還有另外一種文化認同的壓力。這麼樣的一個父親,只會說台語和日語,當然跟受國民教育的孩子們價值觀是衝突的。礦區的沒落,迫使他們一家人搬遷到瑞芳,SEGA的工作也就有一搭沒一搭的,得靠母親打零工,生活才勉強過得去,五十多歲的時候,受到當礦工職業病「矽肺」的影響,一直進出醫院,曾經意氣風發時所散發出的那種豪爽,也逐漸消逝……

本書改編自吳念真的電影《多桑》,為他的父親,也為那個時代許多的「多桑」做了一個真實的紀錄,觸動人心。是深具勵志、療癒人心的類型漫畫。

李鴻欽創作漫畫慣用電影式的分鏡,較強調運鏡,不若傳統式的漫畫分鏡法,著重人物對話時的跳接,以及強調氛圍的營造,先以鉛筆繪製草稿後,再上墨線、貼網點背景,在細密寫實中夾帶在地生猛氣息的畫風,令人動容。

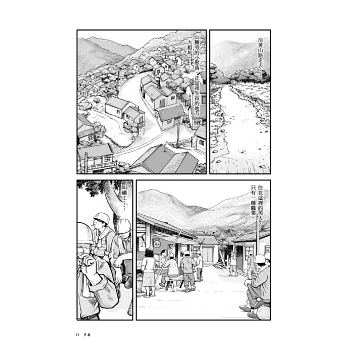

一九四七年,一個年輕人從嘉義跑到九份附近的礦區找工作……那位年輕人,就是我的父親。他是嘉義人,「昭和四年」出生,十六歲蹺家,十八歲跑到北部挖金礦,二十二歲給人招贅,二十四歲生下我。我們習慣叫他「多桑」!

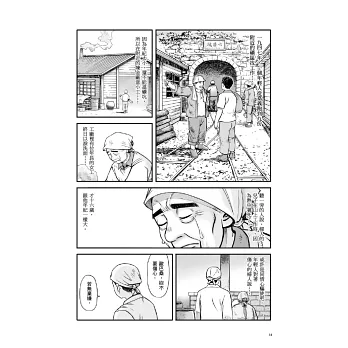

多桑年輕時,每回想跟他的狐群狗黨去九份「趣味」一下,所編的理由都是去看電影,媽媽心知肚明,就叫我跟著去。他就把我扔在戲院,自己跑去跟朋友開心,囑咐我要記住電影內容,以防回家時,媽媽口試。我記得在回家的路上,一群男人在溪邊彼此擦去身上沾上的胭脂味,重複唱著剛在酒家唱的歌,「可憐的阮青春,悲哀的命運」……

那真是美的舊時光。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來