序

來自大自然的動物故事

《我一向以為,一個精采的故事,配上相稱的結構和流暢的語言,就是一篇好小說。在所有的小說要素中,「故事」是最基本的也是最重要的。人們喜歡聽故事;有人善於講故事,膾炙人口的故事代代相傳,有人用文字將這些故事記錄下來,修改潤色一番,就成了小說。可以這麼說,故事是小說的本體。故事就好比一個人;而語言敘述、結構形式、描寫景色、刻畫人物等等文學手段,就好比這個人的穿著打扮。華麗的衣飾固然能給人增色,但最重要的還是人本身;倘若長得不好,即使鳳冠霞帔,穿金戴銀,描眉搽粉,終不能讓人流連忘返;倘若天生麗質,即便粗衣布裙,不施粉黛,仍讓人駐足觀望。

我從小喜歡聽故事,長大後喜歡寫故事。四川有一個評論家在談及我的動物小說創作時,說我所寫的動物故事早就超越了故事的藝術層面,是名副其實的現代小說。他這樣說的用意,當然是在褒獎我,抬舉我。但我總覺得這種說法明顯含有一種要把「故事」這一藝術樣式排斥、剔除在現代藝術宮殿之外的意思,這是我所不能接受的。我覺得,「故事」永遠應該在高雅的藝術殿堂裡占有一席之地,尤其是寫給少年讀者看的東西,若拋棄了故事性,實際上就等於在扼殺文學。

千百年來,一代一代人編撰著故事,講述著故事,古今中外的故事車載斗量,汗牛充棟。如果不怕落套,要編些故事出來,那是很容易的──或者把老掉牙的故事修整翻新,或者把經典故事改頭換面,或者將小時候聽到、留在記憶深處的故事玩魔法似的掐頭去尾重新拼湊,何愁不能胡編亂造些故事出來?多加花花草草,多撒調味作料,也能敷衍成章,以創作豐富自樂。但這種拾人牙慧的舊故事,炒冷飯炒出來的老故事,總給人陳舊感。就像發餿的食物,即使撒再多的胡椒,也掩蓋不了那股陳舊酸腐的餿味,難以讓讀者接受,更不用說讚賞了。而要編一個讓人耳目一新的故事,一個具有現代哲理意趣的故事,一個既有理趣又有情趣的故事,一個新角度新口味新感覺的故事,一個內蘊深刻而又自然妥貼的故事,一個對人生具有感悟和啟迪作用的故事,就不是那麼容易的了。這是真正意義上的創造,為伊想得人憔悴,也未必能如願以償。知難而進,追求高品質,是我的人生信條,也是我寫作的風格。

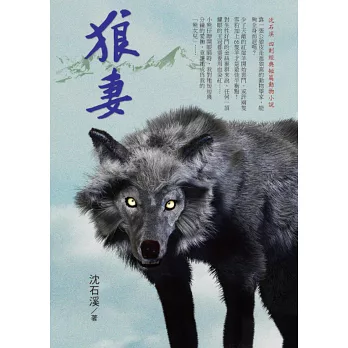

我以自己在素有「動物王國」之稱的雲南生活二十八年的經驗積累為基礎,以「推陳出新」為取捨素材的唯一標準,搜索枯腸,絞盡腦汁,完成這部動物學家歷險故事的創作。這些故事在《國語日報》刊登後,獲得了讀者好評,結集成書後,一定能受到臺灣少年讀者的喜愛,對此我充滿信心。

沈石溪

寫於春城昆明

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來