序

近些年來,隨著對外日益的開放,有關中外關係史方面的問題已成為史學研究的熱點之一,論文論著層出不窮,研究工作日趨深入,人們在茫茫史海中鈎沉探索,從不同的側面研究和解答著一個又一個問題。但由於種種原因,對於皇帝與外國人的關係,至今仍然缺乏系統的討論。而作為中外關係史的一個重要內容,這方面的歷史直接圍繞中國最高統治者皇帝而發生,對當時的最高決策勢必產生影響,有的甚至可能影響到中國及其相關國家的歷史進程。對此,我們應該給予必要的重視。

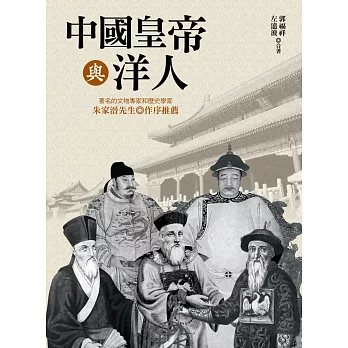

我面前的這部《中國皇帝與洋人》書稿,便是以歷史時代為主脈,將東鱗西爪散見於載籍的確鑿史料,系統地彙集成了一篇篇可讀性很強的文字,對歷史上皇帝與外國人的交往,做了深入淺出的描述和剖析。全書內容均有據可查,講述的雖然都是久遠的往事,但讀起來並無枯燥乏味之感。

那麼,歷史上皇帝與外國人打交道的情況到底如何呢?正如作者所言,主要表現在三個方面,即:異域宗教傳入中國後,與外國教士、教徒的往來;外國使節及其他人員來到中國,與之發生不同形式的交往;晚清西方列強以武力叩開中國大門後,被迫與外國人發生廣泛接觸。在此需要強調的是,這些交往儘管形式不盡相同,內容也有所差別,但從總體上看卻是不平等的。

因為千百年來,中國上層一直以天朝上國自居,將其他國家視為蠻夷之邦,對於外國人和外來文化多採取凌駕姿態,這是長期以來中國始終以其輝煌的文明成就雄居東方而形成的地位和理念。到了明清時期,高度發展的君主專制統治是中國政治的最顯著特徵,更使得統治者傳統的自大心理盲目膨脹,因此將廣闊的世界完全納入到以自己為中心、按照封建等級和名分構成的華夷體系和朝貢體制中。在這樣的文化背景下,皇帝與外國人之間實際上也是一種主僕關係,所以自然也就沒有多少平等性可言。

不過,從不同的角度觀察同一時期的歷史,有時也會發現迥然不同的現象。例如清代康雍乾時期,中國國家統一,社會安定,經濟繁榮,國力超越了以往任何一個王朝,因此號稱「康乾盛世」。而此時的歐洲國家,正在經歷著一種嶄新的產業革命和政治革命,社會生產力突飛猛進,思想文化領域更是充滿了生機和活力。兩相對比,此時的中國已如強弩之末,開始走向窮途末路了。

一七五七年,乾隆皇帝下令禁海閉關,規定:禁止華人出洋和僑居國外,指定廣州為唯一通商口岸,朝廷官員「不准與外吏接觸,不准與外吏私通信函」。在日益靠近的世界大潮的衝擊下,統治只能步步退卻。到了鴉片戰爭以後,天朝體制在西方列強的步步進逼下逐漸崩塌,皇帝與外國人的關係開始發生完全相反的轉化,又呈現出了一種倒置的不平等現象。

歷史像一面鏡,可以鑒往知來。衡量一部歷史讀物有益與否,應該看它是不是在把握真實性的前提下,客觀地探究以往的興衰成敗,進而獲得一定的哲理與啟迪。太史公所言「究天人之際,通古今之變」,實際上就是古人治史所追求的境界。《中國皇帝與洋人》是否如此?也許仁者見仁,智者見智。但它的確有價值、有新意,因此我願意向讀者推薦它。

二○○一年十一月

於紫禁城

前言

悠久燦爛的中華文明,有著一脈相承的獨立發展軌跡。然而獨立並非與世隔絕,歷史上的中國與外部世界,同樣存在著或頻繁、或斷續的往來。作為對外最高接觸--中國帝王與外國人的交流,歷史也相當久遠,傳說早在堯舜禹時代,就有西方的崑崙、渠搜、析支等國前來朝貢。至於帝王主動與外國人的交往,則大約始於周穆王。當時穆王西征犬戎,到了極西的「西王母」居住之地,因受到隆重接待,曾一度「樂而忘歸」。

當然,古代由於地理上的局限,世界上幾乎所有的民族都曾經歷過相當漫長的閉塞時期,那時人們常常將生活在遙遠地區的人群視為朦朧的神話,並由此產生過許多奇特的傳說。如希臘最早稱中國人為「賽里斯人」,認為他們「身高十三肘尺」,「年逾二百歲」,「皮與河馬相似,故萬箭不能入」。而在當時的中國人眼裡,西方世界同樣也是一個謎。如《山海經》中就曾將西方之人描寫成:「其狀如人,豹尾虎齒。」縱觀整個先秦時代,中國人對外部世界的認知都十分有限:在很長一段時間裡,始終認為自己生活在世界的中心,所以自稱中國;又因為自己的這片土地美麗可愛,故稱中華。只是到了漢代張騫出使西域以後,隨著絲綢之路的開通,外部世界的資訊源源不絕地傳入,中外政治、經濟與文化交流開始繁盛起來,中國的最高統治者皇帝與外國人的直接或間接接觸也才逐漸增多。

中國皇帝究竟是怎樣和外國人交流的?他們又以什麼樣的視角看待外部世界?近些年來,有關中外交通的探討方興未艾,可是對於皇帝與外國人的關係問題,迄今卻似乎僅限於零散的討論。我們不揣淺薄,試圖在相關研究材料的基礎上,相對完整地表現出皇帝與外國人打交道的歷史軌跡,然而卻發現這種嘗試困難重重。一方面,在中國漫長的歷史上可以尋找到許許多多外國人活動的蹤影,其中的不少史實甚至非常值得回味,但由於中國古代社會的自然經濟結構和遠離其他文明中心的地理環境,中外正常的國家關係一直未能確立,皇帝與外界接觸的因素也是不確定的;另一方面,中國古代典籍雖然浩如煙海,但有關皇帝與外國人交往的記述卻相當有限,而且散見於載籍者又大都比較簡略。所有這些,都使我們很難系統地展現相關史實。

當然,中國皇帝與外國人的交往也並非沒有一點規律可循。從歷史背景來看主要有三個方面:一是異域宗教傳入中國後,與外國教士、教徒的往來;二是外國使節及其他人員來到中國,產生不同形式的交流;三是清代晚期西方國家以武力敲開中國大門後,中國被迫與外國人發生廣泛接觸。這些交往儘管形式、內容各異,但很多活動卻對中國及其相關國家產生過程度不同的影響。

其一,歷史上外來宗教曾多次傳入中國,其中與皇帝發生直接關係的主要有三次,即從漢代開始的佛教傳入、從唐代開始的景數傳入和從明代後期開始的天主教傳入。雖然從表面上看,它們無一不與宗教活動有關,但實質上都有著深刻的文化內涵,在歷史上曾產生劇烈的文化碰撞。

佛教產生於西元前六世紀的印度。中國皇帝與佛教的直接接觸,據文獻記載,秦始皇時代已經有之。到了漢明帝永平年間,遣使前往西域求法,這是公認的佛教傳入中國之始。由於皇帝的支持,佛教在中國發展很快,佛典翻譯變得尤為重要,於是西域各國如印度、月氏、安息、康居等地的高僧相繼東來,與中國僧人一起進行翻譯工作,其中很多人被延入宮中從事佛教活動。魏晉南北朝時期,佛教最為繁盛,許多外國僧侶進出於宮廷,與皇帝交往密切。到了唐代,由於屢派高僧西行求法,佛經由中國僧侶主譯,外國僧侶的影響才逐漸減少。

從唐代開始,時稱「大秦景教」的基督教傳入中國。唐太宗貞觀年間,景教教士阿羅本被迎入宮中翻譯經書,太宗下令准其傳教,並在長安城內建造了中國最早的景教寺院。其後景教教徒從歐洲絡繹而來,他們帶來了五百多部基督教經典,並將其中三十六部譯成漢文,敦煌鳴沙山石洞發現的景教經文抄本就有五六種之多。唐武宗時期崇道廢佛,景教同時被禁,來華的景教徒被迫聚集於廣州一地。唐末動亂,外人遭到驅殺,景教從此絕跡。直到元代,基督教才再次傳入,當時中國人稱之為「也里可溫教」。

明末清初,中國與歐洲之間以天主教耶穌會傳教士來華為契機,首次發生了面對面的文化接觸。歐洲傳教士來華傳教,始於十六世紀後期利瑪竇東來,十七至十八世紀達到高潮。他們中的許多人都是頗有學問的人文科學家和自然科學家,為了取得傳教的合法地位,便以科學為工具,通過修訂曆法、製造火炮、測繪輿圖、造鐘製器、行醫製藥、譯書講學、園林設計等一系列活動,向中國上層統治者展示一種全新的西方文化的存在。統治者很看重傳教士們的學識和技術,所以他們中有很多人被延入朝廷,直接為皇帝服務。他們會說中國話,能讀中文書,根據中國習俗改變自己的服飾、髮式和鬍鬚,遵從中國禮儀行跪拜之禮,按照皇帝旨意從事著一項又一項非凡的工作……與此同時,傳教士們也對中國古老的文化產生了濃厚的興趣,將其介紹到西方。兩大不同背景、不同地域的文化,被第一次恰到好處地協調起來。

一七七三年,教皇克雷芒十四世下令取締耶穌會。兩年後,在華傳教二百年的耶穌會士陸續撤離中國,中國皇帝與西方傳教士的交往逐漸中斷。

其二,自西元前二二一年秦始皇統一中國,至一九一一年辛亥革命推翻清朝,中國大一統的封建王朝先後存在兩千多年。其間雖然也經歷過數次較大的動盪和分裂,但依然形成了相對獨立、自我發展的高度文明。而與中國鄰近的國家則不然,其經濟、文化大都相對落後,所以經常派遣使節前來朝貢,尋求中央王朝的翼護。中國皇帝為了保持周邊地區的安寧,便將這些國家視為藩屬,在「厚往薄來」思想的支配下,對其貢使往往給予慷慨的賞賜。如明朝與鄰國及海外都有著比較頻繁的交往,明成祖時為了適應外事的需要,曾設立四夷館,下設蒙古、女真、西番、西天、回回、百夷、高昌、緬甸八個語館,專門培養翻譯人才。學生畢業後,分配到朝廷各部充當譯員。強盛的國勢使中國長期屹立於世界的東方,同時也造就了皇帝們的自大心理,使之很少以正常的眼光看待世界,中國社會也由此逐漸呈現出保守的態勢。

不過,歷史上也存在過相對開放的朝代。唐代的中外友好往來便盛況空前,京城長安更是發展成了一座相當繁榮的國際大都會。在和中國交往的國家中,日本就非常具有代表性。從唐太宗貞觀四年到唐昭宗乾寧元年的二百六十多年中,它共派遣唐使十六次之多,使中國皇帝對這個東方島國的了解不斷深入。隨同而來的還有大批僧人和留學生,他們在中國潛心學習,將先進的文化帶回日本,在其國內複製出一種全新的生活模式。唐朝皇帝也給予遣唐使不少特殊待遇,入唐的日本人中甚至不乏為官者。

元朝是一個橫跨歐亞兩洲的大帝國,東西交通暢行無阻,許多西方人慕名來到中國,其中既包括國家使團,也有羅馬教廷的使節,還有大量為利益所驅使的商人。威尼斯商人馬可‧波羅便不遠萬里來到東方,成為蒙古大汗的座上賓。他於一二七五年來華,在中國整整僑居十七年,曾經參與元朝的內政外務活動。其《馬可‧波羅遊記》詳細介紹了他自己在中國的所見所聞和沿途經歷,被譽為「世界一大奇書」。

其三,鴉片戰爭以後,西方列強以堅船利炮叩開了中國的大門,中外強弱關係從此發生根本性逆轉。清朝的領土主權、關稅自主權、沿岸貿易權、內河航運權、內地通商權、刑事管轄權等相繼失守,堂堂的大清帝國開始淪為可憐的殖民地弱國。常規和平衡被外來侵略勢力所打破,中國社會進入了激烈的動盪時期。然而,當時的許多中國人甚至連強敵的方位也很難搞清,皇帝所掌握的外國情況同樣非常零碎,以致常常訛誤百出。

面對這種「幾千年未有之變局」,皇帝們將如何應對與抉擇?長期以來,清朝一直自視為「天朝上國」,認為包括西方在內的其他國家都是蠻夷之邦,把廣闊的世界納入以自己為中心、按照封建等級和名分構成的華夷體系和朝貢體制中。統治者對外部世界既不需求,更不了解,只知向屬國藩邦派遣欽差大臣和接待來朝的貢使,而感覺不到有任何建立正常國家關係的必要。十九世紀六○年代開始的洋務運動,一個突出的特點就是逐漸接受了西方的外交制度和國際關係原則:一八六一年,清政府設立總理各國事務衙門,在此前後各國公使陸續進駐北京;一八七六年,清朝正式派出駐外使節……封閉已久的古老帝國,終於開始亦步亦趨地走向了世界。

本來,外來的衝擊和壓力完全可以激發出自新的動力。遺憾的是統治者仍不知從根本上圖強,而只是被動地在細枝末節上步步設防,然後又被迫步步退卻,以致一次次坐失良機,到頭來不僅依舊無可奈何地處處仰人鼻息,而且給我們這個古老的民族留下了無盡的後患。近代中國融入世界的步履是相當沉重而遲緩的,這段屈辱的歷史早已深深地銘刻在中國人的記憶中。

縱觀晚清時期皇帝與外國人的關係,無疑存在著很深的時代特徵。當時在華的外國人士來源不一,身分相當複雜,政治、經濟、軍事、外交、文化、宗教等各方面幾乎無所不包,而且越到晚期人數愈增。皇帝與之交往的形式、內容雖然有所區別,但有一點卻是共同的,那就是角色已經發生轉化,中國皇帝高高在上、外國人俯首稱臣的時代一去不復返了!

通過以上內容,基本可以看出中國皇帝與外國人交流的總體脈絡。據此對相關史實進行客觀描述和忠實記錄,正是我們撰寫《中國皇帝與洋人》的初衷。雖然,由於我們的水平有限,接觸和掌握的史料也比較欠缺,使得這本小冊子還遠遠不能表現中國皇帝與外國人交往的全貌,但值得欣慰的是,它畢竟真實地反映了中國歷史的一個重要側面,想來在一定程度上也可以滿足讀者的需要。在此需要說明的是,朱家先生審閱書稿時曾指出,若將書名定為「中國皇帝與域外人」似乎更為確切,只是考慮到讀者的理解角度不同,故本書仍舊沿用原名。另外,就在本書脫稿之際,世界又跨入了一個新的世紀,希望此時探討歷史不會被視為老生常談,因為中國的過去的確存在著太多需要談論的話題。歷史不能改寫,卻能夠啟迪未來。

作者

二○○一年九月

於紫禁城

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來