自序

波拉蔻談自己:我的生長背景和我的書

出版社邀請我為中文版寫篇導言,我想,我唯一能做的,就是跟大家聊聊我的生長背景,因為我的書必定會反映出我個人的成長歷程和家族文化。

我媽媽這一邊的親戚有俄羅斯人和烏克蘭人,而我爸爸這一邊的親戚則來自愛爾蘭。對這三個民族來說,「說故事」都是生活當中很重要的傳統。就連我的親友也都是出自擅長說故事的家族,例如我最要好的朋友──史都華‧華盛頓的家族就是,他們是來自路易斯安那州的非裔美人。

所以,我從小就是「聽」故事長大的。請注意,是「聽」不是「看」!我們家的小孩只聽故事,不用看的。

很自然的,我也變成一個會說故事的人。不但如此,那個培育我成長、我所愛、所歸屬的文化傳統,也全部反映在我所說的故事裡。

在我的家族裡,有著各種宗教信仰。

我媽媽的家族是俄裔猶太人。當他們遷徙到美國密西根州以後,並沒有找猶太人結婚,反而跟其他的鄉親結婚。因此,我的親戚中既有猶太教徒,也有東正教徒。至於我爸爸,則是虔誠的基督徒。你能想像我被各種宗教同時包圍的景象嗎?不過,就因為親戚們的宗教不同,所以我從很小就學會要尊重不同的信仰。我永遠感謝我的親友讓我從小就明白了這一點。

也因此,我想在書裡表達對他們的敬意。

你也許會注意到,幾乎我的每本書裡,都會去刻劃老人和小孩的關係。我很幸運,從小生長在一個有祖父母同住的大家庭裡,他們的睿智、從容、永遠寬容的處世態度,對我影響深遠。

我個人堅信,孩童是這個世界最珍貴的資源。對我來說,讓孩子們讀到發自心靈最真摯的故事,是一件很重要的事。

我也是一個無可救藥「感性」的人。我總是認為孩子們需要看到體貼、榮譽、善良的生命典範。

我目前住在密西根州一個雖老舊卻很美好的農場裡。密西根州的形狀就像一只廚房裡使用的隔熱手套,這在美國可是獨一無二的!

我有兩個已經成年的孩子,另外,我還養了五隻貓、兩頭羊,以及一頭非常巨大的英國沙福克母羊。

我住的村莊,大致說來是一個簡樸的農村,不過,最近我們把村裡一間老舊的消防站改造成「藝術中心」。對我來說,藝術、音樂和夢想是非常重要的事,所以,我願意竭盡所能去凸顯出藝術的價值──至少在我們那個小村莊裡。

一直到41歲,我才開始為兒童寫故事。1985年,我出版了第一本書。

說來奇怪,我自己從沒想過有一天會成為作家,你知道,我小時候罹患有「失讀症」、「失寫症」和「數字統合不良症」。這些先天性的疾病,讓我童年的學校生活過得很痛苦。十四歲以後我才能夠讀。如今我不但能享受閱讀的樂趣,還做了童書作家,這都要感謝一些偉大的老師。

我的願望是:世界各地的兒童都喜歡我寫的故事和我所畫的圖。一想到有年輕朋友喜歡我的書,就讓我覺得很光榮。

(本文由派翠西亞。波拉蔻女士以英文寫成,周惠玲小姐翻譯)

他序

恐懼,是一把小鏟子 ──《雷公糕》譯後

簡媜/作家

我記得我怕一面鏡子。

小時候住鄉下,山巒圍著稻田,田野生出蜿蜒小路,小路抖出一座大竹圍,裡頭就是我家。進了屋,往左側那條長廊走到盡頭是父母的房間。跨過門檻,迎面看見的是母親的嫁妝──一座高大的樟木衣櫃,中間鑲嵌一面鏡子。我不怕天不怕地,單單怕這面鏡子。

約莫七、八歲年紀,我開始成為阿嬤與母親非常得力的「工友」兼「小妹」兼「送貨員」。譬如:去房間床上把剪布的剪刀拿來!去房間衣櫃第二個抽屜拿褲子幫你弟弟換上!衣服摺一摺拿去房間放好!你妹妹的拖鞋少一隻幫她找找看有沒有在房間?……一天之中,跑房間的次數比跑廁所還多。白晝還無所謂,一到晚上,那房間就有鬼,至少我認為有鬼。

再也沒有比摸黑穿過長廊,一跨過門檻即看見鏡子裡有個人影更嚇人的了。後來才發覺是窗外月亮的微光跟我開的玩笑,那影子不是鬼是我自己。不過,我還是固執地疑惑著:會不會是長得像我的鬼!房間裡唯一的照明設備是從天花板垂下的五燭光小燈泡,一條棉繩繫在燈泡頭,我得先拉一下棉繩才能得到亮光。繩太短,必須憑藉在黑暗中做高空彈跳的本事才能拉到(那個鬼也在跳啊跳),其困難度不下於扯上帝的鬍子。我趁白天搓一條很長很長的草繩,搬板凳疊矮凳,將草繩綁在棉繩上,另一端還綁了個壞掉的陀螺,以便晚上可以大老遠地就把燈拉亮。熬不到晚上,一陣哇啦哇啦的斥罵聲中,那草繩被當作淘氣小鬼的傑作扔出窗外。我聽到陀螺滾動的聲音,堅決否認那是我幹的。不論大人或小孩,恐懼會讓人變得敏感且自尊心頑強。

為什麼鏡子不像碗或盤子那麼容易打破?小小的我困惑著。(「因為,它必須存在,好讓你一直害怕一直害怕,直到你不怕了。」現在的我懂了。)可不可以砸碎鏡子?不行,打破它,會有人拿棍子打我。這道理,小小的我很懂。

要不是《雷公糕》,我不會記起那面鏡子。

恐懼,讓成長過程變得顛躓難行,它絕對是沒收歡笑與自信的怪獸。當一個孩子懼怕,他不僅失去蘋果般的燦爛笑容,更會陷入永無止盡的無助、顫抖與挫敗情緒裡,他會提早枯萎。免於成長的恐懼,是孩童的基本人權。我可以理解諸如打雷、下雨、打針、老鼠、蛇、黑暗(或一面鏡子)……這些普遍讓孩子感到害怕的事物,但我不能理解也無法原諒,當恐懼的來源竟是孩童的父母或其他大人時,我一點也不能原諒。

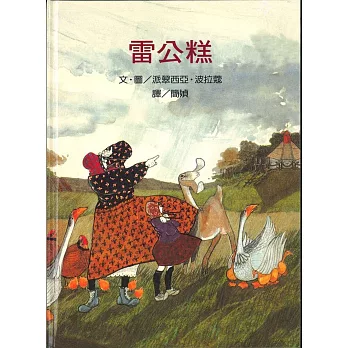

《雷公糕》是一本充滿溫暖與智慧的書。波拉蔻以鮮豔明亮的筆觸突破烏雲密佈的大雷雨意象,把小女孩從畏懼到勇敢的歷練過程變成一場華麗的冒險。這也是一本充滿女性趣味的書,藉廚房裡的烘焙技術把抽象的心理悸動變成色香味俱全的實體。在書中,幫助小女孩克服對雷雨懼怕的是老祖母──象徵慈藹與堅強的地母,她用溫和的聲音傳授古老智慧。要打敗恐懼,不見得要用迎頭痛擊方式,不妨試著四兩撥千斤,聲東擊西地把懼怕的事物變成一種背景,在這背景的襯托裡去做另一件事,最後,完成某件事的喜悅覆蓋或抵消了原先恐懼的事物。任何時候都可以做蛋糕,但在暴風雨天氣烤出的蛋糕別具意義;它把成長「儀式化」,因而可以把所懼怕的事物「甜蜜化」:把不可捉摸的閃電和令人畏懼的雷聲「烘焙」成兩個巧克力草莓蛋糕,然後吃掉它!

當然,過程是艱辛的,小女孩必須冒著被啄、被踢及跌落的危險去收齊做蛋糕的材料。老祖母只是導引者,懼怕雷聲的人必須靠自己的力量與努力去克服恐懼。

也許,每一個人體內都藏著制伏恐懼的力量,若幸運地遇到好的導引者,便能將「恐懼」化成一把小鏟子,源源不斷地掘出潛能。

翻譯過程中碰到台灣最古怪的夏天,每日午後,雷聲響得天崩地裂,午睡中的三歲兒子總是被嚇醒,繼而驚慌地尖聲大哭。「不用怕,媽媽在這兒!」我緊緊摟著他。雖然《雷公糕》就在桌上,可是要仿照食譜帶三歲小孩去做蛋糕又有點來不及。我只好學波拉蔻的老祖母「編」個名堂安慰他,我說:「嗯,老雷公要出門了,他的車子又破又舊,一開動就轟隆空隆劈哩啪啦,一點也不用怕,雷公要出門而已嘛!」接著,一起站在床上朝天花板喊:「雷公先生,麻煩您把車子修一修好嗎?太吵囉!」這法子有些效果,他繼續睡,但懼怕的根鬚仍在睡夢裡拂動,他喃喃唸著:「我要綁安全帶!」。

我不記得自己如何克服對那面鏡子的恐懼?也許年齡漸長有了知識,也許碰到更大的恐懼以至於小恐懼自動消失。無論如何,成長路上最幸運的事莫過於擁有知識與獨立思考的能力,靠自己抓出幾隻「恐懼」蝨子一一咬破,然後,當另一個人陷入懼怕的淵谷時,能伸出手對他說:

別怕,我在這兒!

導讀

這本書的場景是波拉蔻小時候所熟悉的環境──密西根農場。即使是不曾待過這種環境的讀者,也可以在波拉蔻的圖中,感受到她所體驗過的農莊生活。除了稻田和房舍之外,動物也是不可或缺的要素;我們看到人和動物可以這麼靠近,動物的眼神也似乎流露出對人類行為的關心,這是透過波拉蔻所描繪出來的農場;在這裡動物是環境的一部分,和人有非常緊密的關係。

祖母要怎麼克服孫女對雷的恐懼?順著祖母的手指,我們找到躲在床底下,只露出屁股和腳的孩子;這個簡潔而有力的畫面讓人印象深刻。而下一個祖母抱著孫女的畫面,反轉了之前命令式的口吻──二人從遠遠相對,各據跨頁的一方,變成緊緊地抱在一起,情感上的轉變很戲劇性。接下來波拉蔻省略所有背景,把人物拉到最近的距離,這時我們的重心放在二人的互動上(以上這些都是畫面的視覺張力和翻頁的敘事連續所製造的效果)。

為什麼烤雷公糕可以讓孫女不再害怕打雷?這是這個故事耐人尋味的地方。事實上,祖母所提供的是一個起頭,她只是跟在孫女的後面,提醒她該做的事,在孫女不安的時候給予語言上的援助「我就在這兒,孩子」。她並不是跟孫女說雷雨為什麼不值得害怕,而是讓雷扮演另外一種角色──可以說是製作蛋糕的計時器;在雷雨過去之後,剩下來的是可以和祖母共享的美味蛋糕。經歷了這些,自然不會在雷雨來臨的時候感到恐懼了。

──黃孟嬌(台東師院兒文所碩士)

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來