推薦序

魯特與人談話和遣詞用字都不會誇張。他與人互動時相當冷靜,但人們會感受到他的精神力量,知道他是非常有能力的人。當你和他共處或一起工作,他這個人會讓你產生信任和信心。這很難描述,但任何人和他共處時都能感受得到。他會不辭千里去治療患者,顯示他是真正富同情心的人。他並非濫情,或只是坐在那裡想著我要改變世界,他就是直接起而行,到北韓那樣的地方,因為他知道盲人在那裡的處境有多艱難。他從來不在意是否給人好印象,而總是問自己如何善用自身的資源、技術及能耐去發揮影響力。他能成功是因為他唯一的目的就是助人。和他共處非常愉快,不必交談也會產生一種為了同樣目的一起努力的深刻感受。

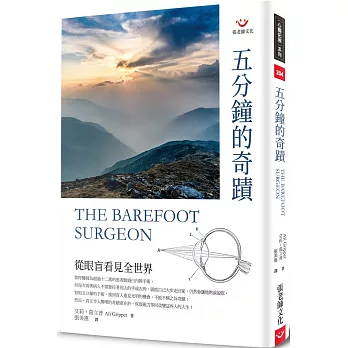

馬修.李卡德(Matthieu Ricard),法國佛僧作家

亨利.福特(Henry For)讓一般美國百姓買得起汽車,世界從此改變。魯特也是改變世界的人,因為他設計了一種高明的手術與治療方法,讓每個地方的白內障患者都能透過人工水晶體植入術重見光明,甚至包括住在偏遠鄉村的窮人。

加里.布萊恩(Garry Brian),澳洲眼科醫師

佛萊德.霍洛斯(Fred Hollows)和魯特是真正的靈魂伴侶。數十年之後的今天,魯特真的走出去實現夢想。霍洛斯的認可激發魯特的善行,然後他便一路堅持不懈:募款,蓋醫院,訓練外科醫師,舉辦外展營。魯特讓尼泊爾的盲人幾乎減少一半,並將他的技術散播到其他國家。想像在我們這一代或下一代的一生中,可望終結因白內障引發的盲症,會是多麼神奇!人們還是會罹患白內障——這是老化的現象——但魯特及其所訓練的外科醫師們讓白內障不致失控惡化。魯特的成就遠遠超乎霍洛斯的夢想,成為像神一樣的人物,儼然是盲人的守護者。他常讓我想到曾訪問過的另一位了不起的人物,唐.布萊德曼(Don Bradman)。兩人同樣具備上帝賜予的才華與技能,同樣以高度自律的方式發揮所長。布萊德曼完全不會自大,他只知道自己是優秀的打擊手。魯特顯然也不是自大的人,但有強大的自尊。他不需要誇耀自己有多優秀,也從來不需要告訴別人他是多麼厲害的外科醫師,因為事實就是如此。他很謙虛,但當然知道自己在醫學界的地位,也絕不會認為獲得諾貝爾獎是可笑的事。我一生中報導過許多精彩的故事,而幾年前在緬甸,魯特主持的一處眼科營,那些患者臉上的喜悅令我永生難忘。魯特在那一週做了六百次手術,一排又一排的患者重見光明後是那樣欣喜若狂,現場瀰漫著不可思議的集體歡樂,大家自然而然就歡歌舞蹈起來。他的手術之快速與精準,讓觀摩的外科醫師非常驚奇。他的速度真的就是那麼快:我們在旁計時,發現他一次手術大約只花五分鐘,其他醫師則要十五分鐘左右,讓人看得目瞪口呆。

雷伊.馬丁(Ray Martin),澳洲記者

「我永遠不會忘記有一個家庭的五口人都眼盲,看著他們自己走回家讓我領悟到,當你幫助這種地方的人恢復視力,等於是讓他們找回人生。」這是行醫多年的桑達克.魯特的心聲。看到眼疾患者重見光明,再次參與明眼人的世界,讓人深深感動。

同樣身為國際眼科志工醫師,我深深感受到在貧困地區進行「白內障摘除合併人工水晶體植入術」是何等急迫又不容易的人道救援醫療服務,尤其在西藏、尼泊爾及部分的印

度地區。在這些貧困地區不只醫療資源缺乏、公共衛生及照明設備也不足。孩童發育期面臨營養的缺乏如維他命A的不足;成年人面臨紫外線過量曝曬,導致白內障提早惡化而失明。

白內障在臺灣或其他醫療文明國家,已不再是致盲的眼疾,而是其他眼疾:如青光眼、黃斑部病變、糖尿病眼底病變等。

臺灣防盲基金會致力於消除臺灣原鄉偏鄉的可預防眼疾,走入國際醫療貧困地區進行眼疾援助與預防,以「全球防盲救盲」為使命,遵循世界衛生組織「Vision 2020」計畫,消弭可預防眼疾。我們很高興有機會藉由本書和作者的故事,讓大家看到眼疾患者的迫切需求與治癒後的重生,更希望能呼籲大家愛護自己的眼睛,也共同支持弱勢族群與地區民眾「看得見的權利」!

蔡瑞芳,臺灣防盲基金會董事長

前言

早晨的太陽才剛照亮尼泊爾東北方喜馬拉雅山白雪皚皚的山頂,甘琪.馬雅(Kanchi Maya)的兄弟便帶她到小小的社區眼科中心。依照當地的習俗,他用大柳條籃子將已成年的妹妹揹在後面,籃子以繩帶固定在額頭——這種運輸方式稱為「籃子計程車」。甘琪的衣服上有補釘,因營養不良瘦得像竹竿。哥哥將籃子放低到地面讓她下來,她扶著哥哥的手,怯生生地拖著赤腳走向眼科營。旁邊跟著她的年幼女兒,手裡抱著生病的小弟。那一歲大的男孩雖然緊緊包在毯子裡,看起來卻好像瘦小到快要消失。

一位助理溫柔地領著甘琪到桑達克.魯特(Sanduk Ruit)醫師的手術台。他問她以什麼維生,她緊張顫抖著低聲說,平常會試著種玉米和顧羊來養活孩子。她雙眼失明將近四年,從來沒有見過兒子。就像開發中國家的許多盲婦,她失明後對家庭不再有用處,便被丈夫和夫家嫌棄,反倒是兄弟接納了她。

魯特檢查她的眼睛,上面覆蓋大大的珍珠般圓盤,顯示是嚴重的白內障。他知道如果手術順利,甘琪隔天就能看清楚了。他們在她的眼睛下方注射麻醉藥,半小時後,護理師會在甘琪的眼睛擦上橘褐色的消毒劑,蓋上綠色的布(眼睛部位挖了個洞)。「不必害怕,」魯特說著,用一個小的金屬絲牽引器撐開她的眼皮,然後輕拍她的肩膀。「不會痛,接下來我會讓妳重見光明。」

他將顯微鏡調低到她的眼睛上方,開始進行手術。他快速摘除一眼中硬得像核桃般的白內障,然後以塑膠人工水晶體取代,那是特別為她量身打造的,比隱形眼鏡還小。他在她眼睛劃出的切口極小、極精細,不必縫合,隔天就會癒合。

十分鐘後,助理扶她起來,讓她轉過身,躺在台子另一邊,好讓魯特為另一隻眼睛手術。結束後,甘琪拖著腳步出去,由兩位助理領到恢復室,在那裡有人會送上當地的主食達八(dal bhat;扁豆湯和米飯)給她和家人,配上奇亞茶(chia),那是尼泊爾人整天都在喝的加香料甜奶茶。

隔天早上,甘琪眼睛上的繃帶和塑膠眼罩取下時,她的反應讓大家目不轉睛。一開始她瞇著眼睛,一臉困惑地嘗試看清楚周遭環境。隨著視野變大,她意識到自己看見了什麼,喜悅的淚水滾下寬闊的臉頰。魯特從搖籃抱起甘琪的嬰兒放到她懷裡,她將小男孩舉高到她的臉前,不可置信地看著他,輕輕吻他。她激動到無法言語,但她的臉龐因為愛與驚奇而容光煥發,勝過千言萬語。魯特說:「看到甘琪親吻兒子的那一幕,會讓你體悟到這就是視力的意義—讓人可以再次清楚看見所愛的人。」

魯特醫師那天的笑容和甘琪一樣燦爛。他在尼泊爾以及全世界類似的數百個外展營,完成超過十二萬次類似的手術,因為開創此一獨特的小切口白內障手術而獲得無數獎項和讚譽,但帶給他人生最大滿足的依舊是患者的滿面笑容。在這世界上他最想做的事,就是讓那些原本完全被忽略、甚至被關在黑暗房間默默死去的人,得到重見光明的禮物。

他非常清楚在尼泊爾這樣的國家,失明這件事絕對會毀掉甘琪這種人的人生。陡峭狹窄的山路走起來非常危險,盲人沒有點字書、導盲犬、白手杖或特殊學校,通常也負擔不起前往加德滿都或當地診所的公車錢。鄉村生活給人的印象是鄰里會互相幫助,但現實很殘酷,在尼泊爾這樣的國家,盲人若無法為家族賴以維生的農耕工作貢獻力量,通常會被認為只是另一張吃飯的嘴巴,避之唯恐不及。

三十多年來,魯特的使命一直是要將改變人生的手術帶給盲人。他稱盲人為「次級神明的子民」,對他而言,再遠再陡的路都不算什麼。

甘琪的遭遇也可能會發生在魯特的姊妹、母親、姨嬸或鄰居身上。魯特了解這些人,因為他經歷過他們的生活。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來