序

被貓隱匿的書店

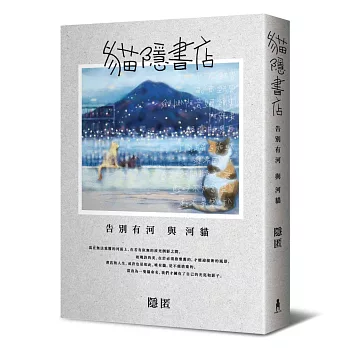

我和686經營的有河book書店,維持了11年的時間,從2006年到2017年,沒有請店員的我們幾乎哪裡也沒去,每天都待在這家小店裡,賣書、賣飲料、辦活動、餵貓。青春和熱情在與書香無關的雜務中消耗殆盡,甚至就連笑容也所剩無幾,然而,為了一群依賴書店生存的街貓,我咬牙苦撐著,直到最後,終於因病而決定歇業了。

過去我的每一份工作都不長久,也算不上有熱情,相較之下,有河真的是傾注我全部心力的工作,我對它的感情之深,是他人無法想像的。尤其是這些年來在露台上遭逢的每一幕動人的風景:那些波光雲影、山色變幻、灑落在河面上的月光,還有每年春天必將觀音山隱藏起來的濃霧,每年夏天必定離開視線,而後在秋天時回返的夕陽落點……以及更重要的,那一群我曾照顧並取名的「河貓」────十一年來竟有134隻之多────這些坐臥於露台地板或矮牆上,以淡水河和觀音山為背景,以玻璃詩和書架為前景的河貓們,毫無疑問已內化為我存在的一部分,且將會跟隨著我,或者我將會跟隨著這些記憶,直到生命的盡頭。

歇業後至今一年半,我一邊接受治療,一邊以極為緩慢的速度在書寫著,可以算是一次漫長而艱難的告別吧。而我用了最大的熱情、最迫切書寫的,當然是河貓的故事。起初我構思著要寫一篇數萬字的散文,但一方面又察覺到這樣的架構似乎並不妥貼?正在猶豫中,突然收到瑜雯姊來信,邀請我在聯晚副刊寫專欄,她淡淡地說:「寫什麼都可以喔,就寫貓也無妨。」當下我茅塞頓開,驚覺到:以許多短篇來寫完河貓的故事,這才是正解啊!因此,我以「貓隱書店」為名,寫了半年的專欄,剛剛好把河貓的故事寫完。

但這些篇章有些異常地沉重,書寫過程中,我彷彿重新經歷一次又一次失去愛貓的痛苦,我浸泡在淚水之中,割肉飼字,每一個字都像是用命換來的,等到河貓的故事終於全部寫完之後,我真有一種查克拉耗盡、一命嗚呼之感。

接著,我開始寫書店的故事。和寫河貓時的迫切完全不同,我不斷推拖著,面對空白的螢幕,逃避的藉口可說是源源不絕、排山倒海而來。我本以為自己在書寫的時刻是絕不逃避的,沒想到寫起書店的故事,我竟無法完成計畫中的篇幅!我不斷問自己:究竟為什麼?後來終於得出了答案,那就像三島對太宰治的批評:「人格缺陷應該在生活中自行解決,不該拿來煩擾文學和藝術。」也就是說,我在有河最大的痛苦來源就是必須與人交接應酬,這讓內向又敏感的我無力招架,且因為各種或大或小的惡意而受苦。然而這些問題,終究只是我的人格缺陷,或者說我的個性就是如此,我生來的配備就是缺少這方面的能力。

過去我常自我反省,責怪自己對奧客充滿敵意,責怪自己無法更加成熟,無法站上更高的位置,看透人際關係的齟齬,以及隱藏在背後的因果……但現在我終於了解了:這並不是我的錯。我曾經歷的這些折磨,事實上只要一句話就能說完了:「我根本不適合開店做生意。」只是這些經歷和悔悟,我自己知道就好了,不需要化為文字,這也像木心說的:「要懺悔,不要懺悔錄。」得到這個結論之後,我鬆了一口氣,決定放自己一條生路,於是書店這個主題的書寫計畫就此結束。

儘管如此,我還是相信,有河曾經為淡水小鎮留下了一幅美好的人文風景,尤其是這些年來曾造訪並寫下玻璃詩的詩人,多達200人次,其實是超過河貓總數的。在開書店之初,詩還是極為小眾的文類,有河的銷售排行榜幾乎全是詩集,剛開始還曾被批評是菁英化的選書,然而現在,堂堂進入了詩復興的年代,詩集已成為全臺許多獨立書店的銷售主力,玻璃詩也變得普遍了,不管是書店、校園、咖啡館,甚至是早餐店,都能見到。藉由一片玻璃以及映照其上的風景,詩進入生活,參與了人們的閱讀與用餐時光。

然而對我來說,玻璃詩最美的一點即是它的虛幻性和短暫性,建築在流沙之上,在若有似無的反光之中,就像彩虹或者海市蜃樓一般。每當我要擦去上一次的玻璃詩,心裡肯定會捨不得,然而,若戀棧舊有的,就無法前進,這一點,不管是詩還是有河,或者我自己的人生,都是一樣的。

因此這本告別之作,分成貓和書店兩個主題,兩主題又分成散文和詩,共四個部分。散文都是新作,可算是有河文化出版的《河貓》加上《十年有河》兩本書的續集,以及完結篇。詩則是我開書店以後至今十二年來的作品,新舊作皆有,按照時間順序排列下來,個人在大環境底下的心境變化,一目了然,幾乎比散文還要詳實與真切。整理完詩作之後我發現:原來我用散文沒能寫出的,終究還是以詩完成了。

最後我計算了全書的字數,寫貓和寫書店的篇幅大約是五比一,簡直不成比例!然而,這也就是事實了────貓在我心裡的重量遠勝於一切。

但為了彌補這前後不均的缺憾,我還是想出了辦法。我請求孫維民、朱天心和吳明益這三位亦師亦友的作家,將當初有河歇業時寫下的紀念詩文授權與我,他們全都慨然同意了!如此一來,不僅為本書增色許多,更拓寬了視野與高度,我也就不再感到遺憾了。全書最後則以686的文章作結,畢竟他是有河名義上的老闆,這本書終究需要他的觀點,才算完整。

隱匿

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來