原版跋

馬利

我很喜歡「放下屠刀,立地成佛」這句話。一方面是因為那種任何人在任何時間,

只要覺悟,就得以成佛的慈悲心懷與瀟灑;一方面是因為其中指引出:

人世的恩怨情仇,甚至人的本身,都不過是一場夢幻罷了。(如果是真實的,不論當事人的主、客觀因素,

都很難允許這種瀟灑。)大致在這出發點上,我編了《阿鼻劍》的劇本。

鄭問

《阿鼻劍》是我中斷了兩年後的作品,這兩年中我全力投入插畫、美編的工作,雖然連環畫作品少了,卻在別的地方收穫更多,也才有時間停下來思考醞釀。

作品在《星期漫畫》連載時(一九八九年),幸運的先有了馬利精采的原作,所以我把構思劇情的力量全部轉移到畫面的處理上,也由於能力不必分散,才能慢慢的融入插畫的理論與技法。

像第一部的第六回起,我開始用毛筆的重線條,加上沾水畫的精細描寫來誇張畫面節奏,用牙刷噴點的疏密來處理各種質感,用網點紙擦,疊作出水墨畫的水的感覺,用版畫的硬線條來跳出人物表情等等,相信讀者們可以感受到我努力的企圖心。也由於經過不斷的嘗試,慢慢地對黑白連環圖有了心得和掌握的能力。時間和經驗對一個創作者來說實在太重要了,缺一不可。

特別是本書前面十一頁(第一部〈前塵十年〉),我嘗試運用書頁的翻閱及視覺殘像來呈現立體的錯覺,這也是我積壓很久的意念,在這難得的版面裡一起介紹給讀者。

第二部是我在工作很繁雜的情形下完成的,這段期間裡常跑國外,洽談合作事宜及籌劃日本即將連載的《東周英雄傳》,為了彌補時間不足,我連續的熬夜,總算把它給完成了。

有人說比起第一部來,第二部「冷」了一點,可是我自己倒覺得「純」了一點。雖說人物較少,可是在編繪上難度卻較高,這五個短篇可跟第一部連著看,也可獨立自主地讓讀者們欣賞。

這得感謝馬利在劇情上的功力及用心。

這幾個獄中,我特別喜歡〈愚之獄〉,這在飢荒時常發生的事實,我印象中未曾有人捕捉過,而阿鼻使者飄忽的性格,難以捉摸的思維,也在這個故事裡呈現出來,跟一般武俠作品比較起來,不像武俠卻更有武俠味。

在表達技巧上,我開始嘗試傳真機作水墨的感覺,效果不錯,有我想要的味道,也把背景帶到蒼茫、荒涼的西域去,連帶的何勿生也穿起塞外服飾來,由於《阿鼻劍》並未標明在哪一個朝代,我也就樂得把各代好看的服飾擺進去。

記得畫〈覺醒〉下集時,我感冒、耳朵又發炎,躺在地上十分鐘,起來畫五分鐘的情形下畫完,所以出現影印的畫面,在此向讀者們抱歉。

台灣的漫畫家們,由於創作的斷層、作品的質量也許比不上國外豐富,但是拚勁絕對是一流的,也許就是需要我們這些「傻子」。

台灣漫畫界才會更好吧!您覺得呢?

原刊載於一九九○年五月集結成冊之《阿鼻劍》

三十年之後

馬利

三十年來,我不時會遇上讀者,問《阿鼻劍》的後續如何了。

是啊,《阿鼻劍》為什麼就不繼續下去了呢?

最主要的理由,就是後來我們兩個人各有自己的「漂流」。

如前所述,大約《阿鼻劍》第二部結束的時候,鄭問已經接受日本的邀約,在講談社閃亮登場。當時他即使願意繼續畫《阿鼻劍》,也只能每兩周一次。後來到1996年,鄭問決定去日本大展身手,把全家人都帶去。

我這邊,關掉了《星期》漫畫之後,過了幾年,我的家庭、工作也都產生劇變。就在鄭問舉家遷移日本的那一年,我也離開了時報,開始創立大塊。

日本之後,鄭問又去香港,再到中國,闖蕩各地。

我也是。創立大塊之後,除了一度兼任台灣商務印書館的工作之外,我不想只守著台灣市場,去了北京,又去了紐約。

我們各自在闖蕩中漂流。不過在漂流中,對《阿鼻劍》的想像,我倒沒有停止過。整體故事要講的事情更多,情節和架構也更複雜。

這中間,我們也曾經談過一兩次如何再合作《阿鼻劍》。但最後還是因為雙方都覺得時機還不成熟,不必勉強匆促出手而再擱下。

2012年,我和鄭問在法國安古蘭漫畫展相會。

那次是我們最接近重新開始合作的機會。但可惜還是沒有進展。

直到2017年,鄭問去世。

這才真正意識到:我們各自忙碌、漂流的生命軌跡,再沒有交集的可能了。

《阿鼻劍》漫畫版,成了絕唱。

和鄭問合作《阿鼻劍》,有許多深刻的記憶。

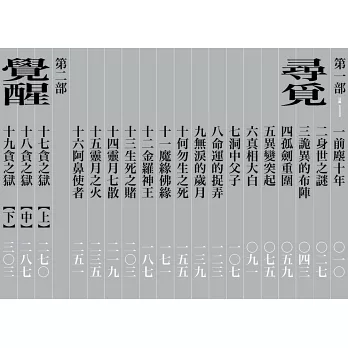

《阿鼻劍》第一部〈尋覓〉,起初我想講的是萬法由心造,一個個各有自己渴望復仇理由的人,最後交織成誰都無從脫逃的阿鼻地獄。故事大致有個方向,但是隨著情節進展,越來越想打破復仇的窠臼,但又覺得束縛越來越大。

我沒有跟鄭問講過這些掙扎。他也根本不受影響,逕自用自己驚人的圖像語言,把我的劇本畫出破格的魅力。

于景殺進忠義堂救何勿生的那一段,紙面上澎湃著沒有邊際的劍氣,最後史飛虹天外飛來的那一掌,石破天驚。

我自己最受震撼的,是史飛虹在山洞裡一刀刺入于景的場面。巨幅的留白,和前面縱橫飛舞,無所不在的畫筆,形成巨大的對比。讓人窒息的同時,又讓人穿透。

沒有任何武俠漫畫有這種場面,有這種視覺的魅力和哲學。

所以我一路思索,希望在劇本上也能有相比肩的突破。

直到第一部快結束時,猥瑣的店小二守著瀕死的何勿生,在熊熊大火燒掉一切中現身為阿鼻第九使者,我體會到可以如何打破一開始的設定,給這個故事帶來新的生命。

這樣我開始講第二部〈覺醒〉的故事。

那個時候,我經常去中國出差,《星期漫畫》又是週刊,所以很多集的劇本,都是在飛機上、飯店房間裡寫的。當時中國的許多高檔飯店,服務員會連門也不敲就隨時進來送水,看到我在那裡埋首疾書,可能覺得挺怪的。那時沒有網路也沒有電郵,我寫好了就去飯店商務中心傳真到鄭問家。

那些劇本很多是趕在最後一刻寫好,稿紙上有許多我急忙中修改的筆跡。但基本上我已經沒有束縛,也不感到壓力。從第一篇貪之獄開始,故事和情節像是自然湧現。所以我是在一種很自在,甚至很輕鬆的心情下,寫了第二部〈覺醒〉的劇本。

除了傳真上的那些字之外,經常到處奔波的我,根本沒曾和鄭問有什麼討論。但是劇本呈現新的視野之後,他的畫筆發揮的威力更大。鄭問獨樹一幟的畫風,鋪展出無與倫比的視覺饗宴,把大家閱讀武俠漫畫的經驗一再推進新的里程。

《阿鼻劍》,尤其是第二部與鄭問的合作,可以說行雲流水,超越愉快所能形容的經驗。

《阿鼻劍》是鄭問唯一使用他人編劇的作品,也是他第一部黑白漫畫作品。

鄭問在《阿鼻劍》的跋文裡,說了這部作品對他的影響。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來