序

從殷墟到三星堆

二○一九年初冬,藉出席四川江安「國立劇專」陳列館資料捐獻儀式的機會,陪朋友來到同屬宜賓市轄的李莊鎮,再次參訪抗戰時期流亡此處的遺跡、遺物與名人故居。期間,接到台北遠流出版公司總編輯林馨琴微信,謂《天賜王國:三星堆、金沙遺址發現之謎》就要出版,請幫忙為台灣版寫一篇新序。

面對微雨軒客棧窗外滾滾東去的長江之水,我不禁回憶起十六年前一段過往。

那是二○○三年春天,我到四川省考古研究所採訪三星堆文物的發掘經過。結束後,一人來到大門外露天廣場喝茶,望著眼前各色人物和來往的車流,心中似乎有一種牽掛、有一種情愫揮之不去,簡單說就是覺得有一件大事因緣未了。沉思良久,突然感到上帝在叩擊我的額頭,一個到李莊看看的念頭閃電般襲來。於是,第二天我便從成都乘車來到了李莊鎮——這個抗戰時期中央研究院、中央博物院籌備處、中國營造學社、北大文科研究所等幾家學術機構在此過了六年之久的流亡之地。

我之所以突發靈感決定到此一遊,誘發的內因在《那時的先生》自序說過,但限於篇幅,另一個當時沒有明示的緣由,當與三星堆文物出土、研究有直接關係。

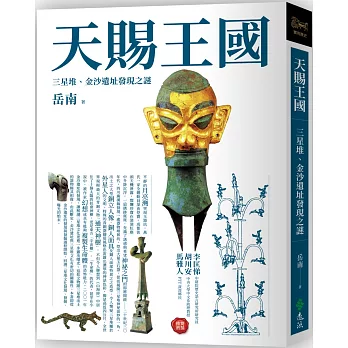

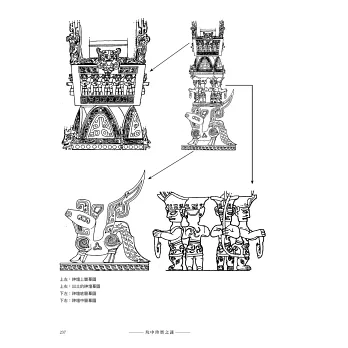

1986年,四川廣漢三星堆兩個田野土坑發現了大宗文物,此舉震驚世界,各路學者蜂擁而至,對其年代、屬性、來源、用途等進行探尋、研究。關於坑之屬性,有窖藏、祭祀、火葬墓、亡國寶器掩埋坑、不祥寶器掩埋坑、亡國滅族之坑、「厭勝」之坑、「宗廟犁庭掃穴」等多種說法。而出土的器物完全超出了人類以往的想像,如五十四件青銅縱目人像、面具,看上去神奇古怪,整個造型似人非人,似鬼非鬼,似獸非獸,神秘中透著恐怖,極具魔幻現實主義色彩。

一九八七年十月,三星堆兩坑出土的青銅大立人像、銅頭像、縱目人面像等精品文物,隨「全國重要考古新發現展覽」首次赴北京於故宮展出,再度引起各地學者極大關注,著名考古學家、時任哈佛大學人類學系主任的張光直先生,專程從美國飛往北京參觀,在青銅立人像前久久佇立,讚嘆不已。

面對三星堆出土的令人眼花繚亂的器物,各路專家、學者兼為數不少的文史愛好者,震驚之餘眾說紛紜,有謂此一宗器物來自外星球,屬於外星人投放的秘密武器;有謂來自遙遠西方一個文明開化之島;有謂來自中原商王朝窖藏,被一群虔誠的異教徒偷走後,運到古蜀國三星堆作為祭天禮地的神器;有謂來自四川本土,為古蜀人自己生產打造,以對抗外來入侵者云云。而多數考古學家,或者說參與過三星堆發掘的學者,皆認為這批器物為古代蜀國文明的孑遺,可與《蜀王本紀》《華陽國志》等互相參照印證,甚至補充古文獻之遺缺,填補古蜀歷史傳說中蠶叢、魚鳧、柏灌、杜宇、開明等時代的內容和譜系。

面對後一種頗具中國大陸解放區特色的思維模式和研究方法,遠在大洋彼岸的張光直有自己獨到的解釋,略謂:「中國歷史上第一次重大的發掘——由國家集中人力採用新輸入的現代考古學的方法所進行的發掘,是在河南安陽的殷墟。這件事情對中國考古學後來的發展,是有很大影響的。殷墟是歷史時期的遺址,在它的研究上一定要使用文獻的材料,出土甲骨和金文的材料,所以把考古學主要放在了歷史學的範疇內。考古學的目的、方法和所利用的文獻,使它主要在中國歷史學的傳統內延續下去。這種考古學的成見,影響到史前學的研究。假設中國集中人力連續數年發掘的第一個遺址,不是殷墟而是新石器時代的遺址比如半坡、薑寨或者廟底溝,培養出來的一代專家,不在歷史學而是在史前學的領域內,很可能中國考古學會走到另一條路上去。……中國學者的一個習慣,是研究中國不研究外國。中國過去所有的考古學家,都是研究中國歷史出名的,歷史學家也基本上是這樣。」

從殷墟到三星堆,事隔半個世紀,經歷了第二次世界大戰與朝代更替,中國大陸解放區的考古學家,在發掘與研究的路數上依然沒有改變前輩的思維方式。那麼,擺在眾學者面前的三星堆遺址和器物之謎,是否以史影中的文獻記載與出土器物作參照,在迷濛的歷史高山深谷中對號入座,就部分或全面解開古蜀國各代王朝之間的人事興亡以及掩沒日久的隱祕?——從考古學家與眾多研究者幾十年來給出的答卷看,事實並不能令人滿意。如果拋棄安陽殷墟研究的思維模式與路數,又該怎麼辦呢?假如這些學者們另辟溪徑,對比《聖經》《古蘭經》或《死海古卷》《羊皮書》之類典籍加以研究,出土的神祕器物密碼又會得到怎樣的破譯?

帶著這個難以言說的困惑與疑問,我來到了距成都三百公里之外的川南李莊鎮,開始探尋中央研究院史語所傅斯年、李濟、董作賓、梁思永、石璋如、吳金鼎、夏鼐等大師故居與足跡,繼之追尋他們當年主持、參與安陽發掘、研究的歷史文化背景,以及那個時代的學術潮流和潮流激盪之脈胳。所幸,我找到了一個大體輪廓,如安陽小屯甲骨的流傳與學界的好奇心,使安陽逐漸走進學者的視野,而五四之後「疑古派」的崛起,「二千年未有之大變局」的衝擊,給學者們帶來了心理上的刺激,這一切,皆是促成安陽殷墟發掘的原動力。此一決定中國未來考古學走向的偉大行動,我於後來出版的《那時的先生》《南渡北歸》中已提及,此處不贅述。

只是,我找到,或者說證實了張光直先生所言殷墟發掘形成的思維模式和內在原因,但與三星堆的研究前途無補。直到今天,除一批業餘愛好者架空歷史,天馬行空地對著一堆器物奇思怪想,並得出一連串令人駭異的「研究結果」外,還沒看到中國大陸的主流考古學者,完全擺脫或拋棄殷墟思維框架,另起爐灶,弄出一個全新的、夠硬的、令人信服、具有代表性的三星堆文化及出土文物的研究成果,各路學者似乎仍在一個小圈子裡喋喋不休地嘮來叨去,未有世人熱情期許的突破。這或許是一件憾事。

然而,考古學畢竟是一門嚴肅的學問,自有內在的路徑、規範可依,許多問題並非短時間所能解決。就三星堆的研究而言,殷墟考古思維也罷,外來精神注入也罷,只要主流、非主流的學者們持續探尋下去,總會有新的斬獲和突破。隨著各個學術流派的不斷碰撞、爭鳴與合作,說不定在一個月黑風高的夜晚,三星堆就會芝麻開門,轟然洞開一個全新的世界,所有寶藏及歷史謎團都迎刃而解。

岳南

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來