增訂二版序

維運治史,自清代史學開始,陶醉其中者三十年。民國七十三年(1984年)三民書局聚集余所寫成之清代史學論文,輯為一編,名曰《清代史學與史家》。集眾腋以成裘,聊便讀者而已。

書出以後,美國普林斯頓大學(Princeton University)主持漢學研究之牟復禮(Frederick W. Mote, 1922-2005)教授來翰云:

「頃奉新著〈清代史學與史家〉,急於細讀,初步印象,其書將取尊舊著清乾嘉時代之史學與史家而代之。後者自一九六二年梓行後,在余所主持之史學研討課程上,列為參考書籍(a required reading)。新書所憑依者廣,將增加此研究課程之深度。」(1984年10月22日牟教授來翰云:“I have recently received a copy of your new book |Ch'ing¬tai shih¬hsüeh yü shih¬chia~ (1984) and am eager to read it carefully. My initial impression is that this will supersede your earlier book Ch'ing ch'ien¬chia shih¬tai chih shih¬hsüeh yü shih¬chia which, since its appearance in 1962, has been a required reading in my historiography seminar. The new book will add further depth to that seminar, which relies so heavily on your verious writings in that field.”)

學生時代之習作〈清乾嘉時代之史學與史家〉(臺大歷史研究所碩士論文),能為友邦學林重視,甚感意外;薈萃成編之《清代史學與史家》,尤蒙欣賞,亦不敢遽信其為真也。

1988年(民國七十七年)中華書局影印其書,在大陸發行,其反響立刻呈現。1989年(民國七十八年)6、7月間,中國文化大學宋晞教授,交我一封以寫〈清代浙東之史學〉一文而馳名之陳訓慈先生之來信,洋洋灑灑近千言。訓慈先生於1930年發表於史學雜誌之〈清代浙東之史學〉,議論文采,尤在何炳松之上,而時隔六十年,猶翰墨飛馳,不敢相信其為真實。宋教授云:「岳父(宋教授為訓慈先生子壻)已八十九歲,猶身體健康,著述不輟。」信中稱美拙著「鉤稽俱有斷裁,立論至為平正」,此自為獎掖之辭。其建言則中肯殷切:「先生之論,一以章實齋〈浙東學術〉篇為綱,而以章邵承之,分別成文,可云內容美富,折衷至當。惟收入此書者,有章實齋而缺邵二雲,此猶可緩圖,而有全祖望而無萬季野之史學,於全書似為缺憾。」拙著之缺失,經先生一語道破,而措辭委婉誠懇,令人感佩不已。其後我傾力寫成〈萬斯同之史學〉與〈邵晉涵之史學〉兩文(〈萬斯同之史學〉係在第二屆國際漢學會議上發表之論文,時為民國八十年十二月。〈邵晉涵之史學〉為寄往浙東學術國際研討會宣讀者,時為1993年3月末),以答其盛情。惜兩文迄今尚未收入此書之中,無限遺憾!今以新寫之〈崔述之史學〉與兩文,編入此書之中,以完成訓慈先生之願望。學術之珍貴,在於互相批評討論,「攻瑕指失」,「不厭往復」,學術始有進焉。

猶有贅論者,清代史學,自道、咸以後而驟變。內亂迭起,外患紛至,國勢垂危,生民塗炭。有識之士,皆思應變。史學界自龔自珍、魏源起,競以經世致用為史學之嚆矢,揚棄乾嘉考據,轉治邊疆史地與外國史地,以謀對外。若魏源之《海國圖志》,徐繼畬之《瀛環志略》,張穆之《蒙古遊牧記》,何秋濤之《朔方備乘》,洪鈞之《元史譯文證補》,屠寄之《蒙兀兒史記》,柯劭忞之《新元史》,皆其著稱者也。乾嘉為史學而史學之純學術研究不再見,此清代史學之變也。竊意清代史學,以清初史學之創新與乾嘉史學之徵實為象徵。道咸以後,已與民初之新史學相接,故本書缺論之,惟幸海內外博雅君子教正焉。

杜維運序於臺北市

推薦序

1989年在我考進政大歷史研究所的前一年,恩師杜維運教授適於香港大學退休回到臺灣,因緣聚合造就這段師生之緣,杜師成了我碩士及博士論文的指導教授。印象中杜師幾乎每隔幾年總有新作問世,讀書、寫作對他而言不但是一種生活,也是一種習慣,樂此不疲、渾然忘我,即使晚年定居溫哥華之後,亦日日筆耕不輟。

杜師一生以研究中國史學為職志,事隨境遷,每個時期他所關注的問題及重心往往不盡相同,大體而言可分四個方面:其一、清代史學,其二、中西史學,其三、史學方法論,其四、中國史學史。其中,清代史學可說是杜師一生學術研究的起點,他從乾嘉時期的史學與史家入手,由此逆溯而上,擴及整個中國傳統史學,及至晚年於是而有《中國史學史》三冊巨著問世。而中西史學的比較及史學方法論之探賾,看似隨杜師負笈英倫、講學香江而出現轉折,然此兩方面的研究,未嘗不可視為杜師用以觀察、衡評中國史學的取徑,及其探尋中國史學理論及思想的重要基點。換言之,中國史學史始終是杜師一生關懷之所繫,而環繞此一題旨而展開的種種研究,無不為其理解與闡發中國史學之精髓而生。

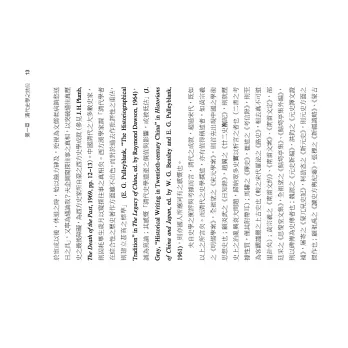

從這個角度來看,《清代史學與史家》一書在杜師的學術生涯中自有相當特殊的位置。本書為一本論文集,收錄論文的時間跨度很大,大致從1960年代延續到1980年代中期,其內容涵蓋杜師早年有關清乾嘉考據學派、浙東史學派及趙翼史學等方面的研究成果,也有後來陸續發表的論文,以及為書添寫的新章,可說是杜師青壯年時期有關清代史學重要代表作的集結。值得注意的是,此書的成書時間為1984年,此時杜師已赴香港大學任教多年,《與西方史家論中國史學》、《史學方法》及《趙翼傳》等重量級的著作在此之前皆已問世。杜師此時改寫並出版《清代史學與史家》一書,自不僅僅是舊作的集結,更代表了他在廣泛理解西方史學和近代史學方法之後,對於清代史學的重新認識與理解。而這些見解在本書各章中不時綻現,例如清代史學著重客觀、徵實的特色,為學術而學術的走向,及其擅用歷史輔助學問的特點等等,無不是杜師從中西方史學理論與方法出發,捻出清代史學的特色。循此以往,個人認為本書有幾個相當值得注意的特點:

首先,本書首揭清代史學的重要性及其在中國史學史上的意義。杜師認為陳寅恪早年提出清代經學發展過甚,導致史學不振的觀點並不完全正確。如就史學之記注、撰述、考據、衡評四者而論,杜師認為宋代史學在記注和撰述方面雖有所長,然考據、衡評二端,清代史學的表現實凌駕於宋代之上。杜師一方面以綿密而深入的論證,說明乾嘉以降的考據學者如何以治經的方式治史,醉心於古史的考訂辨正,從而形成「中國歷史上聲勢最大的史學派」,一方面也把眼光移向經世與著史兼具的浙東史學派,屢述黃宗羲以降諸子如何實踐「學本於經而證於史」的理念,表章人物、尊崇文獻,期成一家之言,於考據盛行之世不徇流俗,逆流而上,進而形成一套完整的理論體系,提升清代史學在中國史學史上的重要性。

其次,本書有意將清代史學放在中西史學比較的脈絡來理解,強調清代史學具有徵實的精神、科學的方法,以及寓解釋於敘事的特點。杜師認為清代史學至乾嘉而驟放異彩,史學方法愈趨客觀精密,尤其著重證據的比較與歸納,長於利用各種歷史輔助學科證史,在徵實的精神和客觀的方法上卓然超越前代,可與西方近代史學遙相映合。他強調清代歷史考據學派認為史家不虛美、不隱惡、據事直書,使歷史真相暴白於世的觀點,實與德國語文考證學派大師蘭克(Leopold von Ranke, 1795-1886)所謂「歷史之目的,僅為陳示過去實際發生之情況」極為神似;講王夫之時,注意到王氏治史能夠「逆知古人之心,設身易地以洞燭史事之真相」,頗能符合西方史家所謂的「歷史想像」(historical imagination);論趙翼時,杜師亦援浦立本(E. G. Pulleyblank, 1922-2013)之說,謂趙氏能夠善用歸納和比較方法,找出社會史和制度史發展的通則,接近西方近代以來的解釋史學(interpretative historiography)。凡此種種,皆是杜師有意從西方近代史學的視角闡發清代史學之例。而其著意於清代史學在史學理論、史學思想及史學方法上的表現,更是杜師長年比較中西史學過程中獨樹一幟的研究取徑。在西風壓倒東風的時代語境下,溫和如杜師雖不存與西方史學角勝之心,卻無時不能或忘如何證成中國史學的科學精神與時代價值。

再者,本書雖以清代史學為範圍,卻提供吾人更多有關近代中國史學的反省與思考。由於杜師對於清代史學的認知和理解,很大程度上是從民國以降的問題意識出發,因而無形中便帶有與前人對話的性質。如民初以來學人論顧炎武、王夫之時,多罕言其史學,視顧炎武為經學家,王夫之為思想家者比比皆是。杜師遍閱柳詒徵、朱希祖、金毓黻、李宗侗等人所著之中國史學史,從不提及王夫之之名,唯梁啟超著作中稍稍論及王氏所著《宋論》、《讀通鑑論》二書,及至杜師深入稽考後,顧、王二人在史學方面的成就方得以彰顯。論浙東史學源流時,杜師也因不同意金毓黻、何炳松等人看法,而直取章學誠之說,力證浙東之學通經服古,不悖朱子之教,說明浙東史學「宗陸而不悖於朱」,並以此呼應陳訓慈論浙東史學淵源的觀點。此外,杜師於書中對話最多者,非梁啟超莫屬,其《清代學術概論》、《中國近三百年學術史》及《中國歷史研究法》等,皆杜師經常汲引之書。如梁啟超在《清代學術概論》中不時從科學的角度審視清學,謂清代學術「以復古為解放」所以能著著奏效者,實受「科學研究精神」的啟發。在清代學術極具科學方法的觀點上,杜師幾乎完全承繼了梁氏的觀點,唯其不同的是,杜師更為看重清代考據學在史學方面的表現,並進一步將梁啟超論「正統派」的學風特色與西方自培根(Francis Bacon, 1561-1626)以來所盛行的「歸納法」相互勾連,證明清代史學所用的科學方法與西方並無二致。以上種種與前人研究觀點的對話,除了體現出杜師對於清代史學精闢的見解之外,亦未嘗不可放在近代中國史學史的脈絡下來理解。換言之,在我們看到民國以來諸人不以顧、王為史家,或對於浙東史學的源流演變有著不盡相同的看法時,我們是不是意識到近人究竟如何理解今天這些對我們而言再熟悉不過的學科疆界或學派觀念;或是進一步思考在梁啟超有意將清代史學「科學化」的年代裡,傅斯年何以在《史學方法導論》中不斷提升「比較方法」對歷史研究的重要性,以及近人又是如何近乎執迷地相信科學的效力。清代史學的面貌基本上是民國以後諸家勠力以成的結果,當我們嘗試理解清代史學的同時,更多有關近代史學的課題亦有待我們深掘。

杜師學生眾多,前賢輩出,個人進入師門時間較晚,從未想過有一天能為杜師的書寫序文。三民書局來邀,應允之際忽而想起杜師生前曾經表示他的研究範圍及清而止,近代史學就交給我等後生小輩為之。二十餘年來辱承師教,雖始終在近代史學史方面耕耘,卻未能得杜師史學涵養於萬一,本書重印之際,謹以此序聊記這段師生之緣,同時代表我對杜師史學的一點理解與敬意。

東吳大學歷史學系教授 劉龍心 謹誌

2019年10月25日

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來