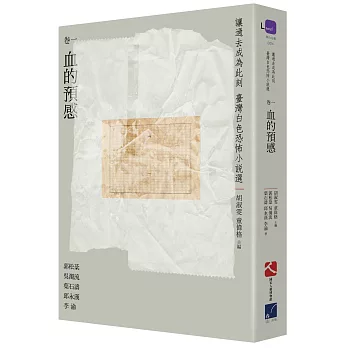

導讀

血的預感

胡淑雯

「人就像淺灘上的魚,口裡不斷吐出膠質,來黏補分離的親人,有時膠質稀薄了,再也黏不上了。」父親說。

父親成了數學教員是光復以後的事。歷史教了兩年以後,因為國語實在太差,經常詞不達意,或則心中的一番話無法如意吐出來感到焦慮而痛恨自己,於是改教起代數和三角來,一身的熱情漸漸被架空的幾何圖形和方程式的符號緊緊鎖住。他戴上了冷峻蕭瑟的表情。起先以為那是一個面具,母親說,可到後來脫下來後面的臉也是一樣的嚴冷。人要變成另一個人是多麼容易的啊……

郭松棻〈驚婚〉,二○一二《讓過去成為此刻》第一卷收錄的,並非郭松棻這部未完成的遺作,而是解嚴前,於一九八四年發表的〈月印〉。一九八四,喬治歐威爾的發明,一個飽含象徵意義,時而意義超載,於是不斷更新靈魂的數字。在一九八四之前的一九八一,臺灣發生了「陳文成命案」,再前一年的二二八紀念日,「林宅血案」。將近四十年過去了,懸案依舊是懸案,亡者的血早已乾了,謀殺依舊是「無解釋」的謀殺。人人都無從得知內情,但人人都知道那是怎麼一回事,這就是白色恐怖。在一九五○年代大殺大捕的高峰期,槍決了多少人?關押了多少人?至今依舊是一個模糊不定,彷彿有數,卻無法蓋棺論定的謎題。我們只知道,被槍決者,至少有一○六一人,在獄中死亡者,大概是五十四名。至於戒嚴時期的政治犯總數,國防部在二○○五年呈給總統府的一萬六一三二人,可能是比較接近,然而保守的數字,但其中只有九千多人有刑度,另外六千多人簽結或不起訴,這還不包括那些「未經審判程序」,被送往「反共先鋒營」進行思想與勞動改造的,數百名海軍受害者。注1

威權政體帶來的傷害,遠大於它所欲防止的危險。為了「反攻」,「反共」,為了一場即將發生但始終沒有發生的戰爭,人民首當其衝,成為國家的戰犯。本書裡收錄的五篇作品,為我們寄存了二戰之後,國民黨政府來臺接收至五○年代,白色恐怖高峰期,傷殘與抵抗的精神面貌。

〈月印〉銘記的是「罪」,一個少女由初戀的至貞至純,走向告密與背叛的罪。不同於陳映真筆下俊朗的革命少女,〈月印〉中的少女文惠,是一個被革命事業排除,孤寂而心生黑暗的少妻。陳映真的少女千惠,其形象,封存於當年「那截曲曲彎彎的山路上」,終究失敗卻不忘初衷,呼喚著「請硬朗地戰鬥去罷」。而郭松棻的少女文惠,其形象,則失落在「她逐漸感到,生活或許本來就是這樣寂寞的」心事裡。付出的青春無法兌換成世俗的幸褔,她也曾經想要趕上大家,趕上她的摯愛,趕上那吸納了丈夫身心的新人物,新思想,與新時代,「把病中那段空白的日子補回來」,但猜疑的心讓她不由自主提早做了行動,她告發了丈夫的祕密,本以為可以把生活要回來,卻無法預料,這小小的個體行動,引致了一連串的死亡。在那危險的關頭,被歷史選中的人其實,並不知道自己的命運。在那大逮捕剛要啟動的歷史時刻,革命的參與者與旁觀者,還來不及覺察國家暴力的殘酷,就硬生生撞上了它。直到九○年代,各種口述歷史出土以後,身為後人的我們,在受難者的陳述中恍然驚覺,怎麼,被特務帶走的許多人竟然以為,自己「去一趟問話就會回來」。

〈月印〉中另有一個女性角色,楊大姐,是一位從事地下工作的外省女性。她總是穿著旗袍。那一身旗袍,標誌了革命女性動盪中依舊雅致的女性魅力,她高尚的人品,也召喚著文惠學習「漢民族」的認同,是文惠曾經嚮往,繼而嫉妒的女性形象。吳濁流的〈波茨坦科長〉,則帶領我們回到戰後接收的歷史時空,以「學穿旗袍」這樣的「光復姿態」,描寫了臺灣人對新政權的困惑。這篇小說,在緊接著二二八事件後的一九四八年,以日語發表,在當時造成極大的轟動,身為讀者的我們,可以在這份中文的譯本中,讀到日語句法輾轉新鮮的趣味。這是一個外省籍特工,改換了名字與身分,來臺從事接收工作,搜刮圖利的故事。也是一個本省女性心向「祖國」,努力學習國語,婚嫁於外省官僚的風采與氣勢,進而瞭解「劫收」之內情,於日常中緩緩頓悟的過程。借女主角玉蘭的話說,那是一種獲得國家,獲得婚姻之後,發覺「所得者並非所求」的徬徨。小說在批判省籍情結的同時,試圖理解並超越省籍情結,為臺灣社會至今未解的政治矛盾,提供了第一手的觀察。

接續著〈波茨坦科長〉的心理與物質寫真,迎來了葉石濤的四個短篇,取自《臺灣男子簡阿淘》這部帶有自傳性質的小說。這是政治犯書寫的白色恐怖小說。在鐵窗中度過一千多個日子的小說家,以素描般輕快的質地,描繪了獄中的生活,一幕接著一幕,簡直目不暇給:囚禁的歲月中,一方可以得到日照的角落(可以免除皮膚病)。觀看女犯從牢房前走過,所得的撫慰與快樂。「臺灣民主自治同盟」的傳說。「鹿窟案」爆發的一夕之間,單一囚室湧入的三十幾個新囚,那一張張農民與礦工的,文盲的臉。發霉的美援奶粉,也算是一種新奇的食物。獄中種種,葉石濤寫來輕盈幽默,那是一種歷劫歸來,倖存者獨有的豁達。除了出獄後謀生的艱辛,他還為我們記錄了一間,偽藏於妓女戶的特務訊問所。最後,在〈邂逅〉這則短篇中,他偶遇了過去的戀人,「他向來連她的手也沒摸過」,然而他記得,「他曾經傷過她的心」。幾年後重遇的女人,已然成為一個「老公被槍決,大哥被抓的『不吉祥』的女人」,即將再嫁某個喪偶的男子,當兩個孩子的後媽。而小說是這樣走入尾聲的,「在她堅毅的告別裡,藏著挽救不了的脆弱與某些躊躇。」是的,就算心有渴望,他們不可能再回到從前了。

而那些逃出去的人呢?他們逃到了香港。

一九五五年,邱永漢以日語發表了〈香港〉這部中篇,並獲得同年的「直木賞」。這本小說在臺灣的視野中一度閃現,又消失,如今,這部作品在長期的沉默之後,重新呼吸,並且加入了此刻,當前,全世界目光爍爍凝視且深情關注的,香港的抵抗運動。以虛構逼近真實,豐富了此時此刻,「由當下所充盈的時間之中」(借用班雅明的句子)。為了保有原作剛出爐的光澤與氣息,也為了讓讀者跟隨角色的命運,一路陪著他們走到最後,親臨政治的創傷與生命的頹敗與韌性,我們決定遵從藝術的「任性」,全文收錄。這可是一九五○初期的,逃犯的香港啊。然而,這並不是一部關於「成功」的小說,它關心的是挫敗。挫敗是現實所能給予的,無可迴避的真實。這說明了自由的艱困。自由從來都不是飛翔般天馬行空的「天賦」,自由的艱困,展現在生存的艱困之中,而生存的痛苦,體現在尊嚴的失敗裡。優秀的小說無意成為革命文宣,那不是藝術的責任。流亡者之精神潰敗,本身,就是「野蠻與欺騙的實錄」。

至於那留下來的人呢?他們「戴上冷峻蕭瑟的表情」,如郭松棻筆下的父親,再也無法黏補分離的親人。女人則無名無姓無面孔,流落在市井間,在李渝的〈夜琴〉中永恆地勞動著,也許在麵店擦桌子,問你,「要不要來盤小菜?」也或許,在某個公寓打掃,在附近的教堂裡打雜。你只當她是個沒讀過什麼書的婦人,無從發現她的身世:「父親沒有再回來,丈夫又是不見了的。」此後僅剩餘生。女人在宗教的寬慰中,「第一次明白了安定感是什麼。」在下工後的課禱中,學習,「不離棄自己的終向,不失落超性的生命,不隱瞞自己的存在,不背棄自己的過去。」這是一篇不容易解讀的小說,角色通過意識滲流至字句的回憶,有的像夢,有的像幻,男人回來過嗎?怎麼好像又不在她身邊?創傷記憶本就帶著如此曖昧的「不穩定感」。這篇小說發表於一九八六年,下一年,臺灣解嚴了。然而直到今天,許多人依舊並不知道,小說家告訴我們的事,「黑暗的水源路,從底端吹來水的涼意。聽說在十多年以前,那原是槍斃人的地方。」

注1:參見《記憶與遺忘的鬥爭》卷一清理威權遺緒,臺灣民間真相與和解促進會著(新北市:衛城出版,二○一年),第一二四頁。另,根據周婉窈所著的《轉型正義之路》(新北市:國家人權博物館,二○一九),一九八八年時任法務部檢察官陳守煌,曾在立法院答詢時指出,戒嚴時期的政治案件高達兩萬九千多件,魏廷朝據此預估受難人數約達十四萬。但這個數字至今無法證實。

月印 郭松棻

一九八四年七月二十一至三十日首次發表於《中國時報》人間副刊

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來