你帶着這十八穗的血麥穗,一頓吃幾粒,到那京城去。留那比穀穗還大、和玉米穗樣的血麥穗,你就可以進到中南海,見到最最上邊的,把這兒的景況說給他。我託你辦的事,就是把那最大的麥穗獻給上邊時,把我那,沒寫完的半部書稿給他們。他們見了那麥穗,看了那,半部沒寫完、怕再也沒有機會寫完的書,他們就知道這個天下了,知道國家今天人的怎樣了。

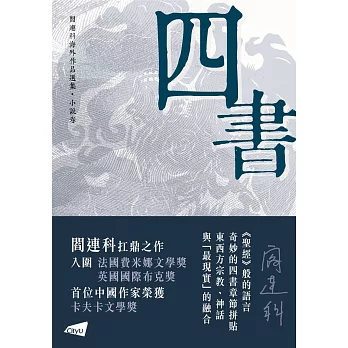

大躍進時期,無數讀書人被送往「育新區」勞動改造。在一個不知年齡多大的「天的孩子」帶領下,改造營裏的讀書人為畝產十萬斤糧食而努力,為把沙子煉成鋼鐵而瘋狂。背叛、出賣、信仰、懺悔……可是這些「罪人」又從未曉得自己的苦難來自哪裏,一如西西弗斯安然接受懲戒,拒絕懷疑神明。荒誕,無法依靠堅持信仰克服,不論信仰神明抑或「最最上邊」。

這是人類知識分子共同的命運?

還是人類歷史的一段最獨特的扭曲?

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來