序(節錄)

中國近代思想史上的胡適——《胡適之先生年譜長編初稿﹞序

這部《胡適之先生年譜長編初稿﹞是胡頌平先生花了整整五年的時間(民國五十五年一月一日至六十年二月二十三日夜)編寫成功的。初稿完成以後,頌平先生又不斷地收集新出現的材料加以補充。例如遺落在大陸的《胡適的日記﹞曾有一小部分輾轉刊布在香港的《大成﹞雜誌上(77期,1980年4月出版),現在也收入《年譜﹞民國十年和十一年有關各條之內了。可見這部三百萬多萬字的《年譜﹞先後經過了十五、六年的時間才定稿的。本來丁文江先生主編的《梁任公先生年譜長編初稿﹞已算是資料最豐富的一部年譜了,但本書取材的豐富尚超出《梁譜﹞好幾倍,這真可以說是中國年譜史上一項最偉大的工程了。

頌平先生是最有資格編寫這部年譜的人。第一、民國十七年譜主出任吳淞中國公學校長的時代,頌平先生恰好是公學的學生,因此他在思想上直接受過譜主的薰陶。他對譜主的認識不僅是情感的,而且也是理智的。第二、他早在民國三十五年就開始為譜主服務,譜主與教育部有關的許多事情都由他代為辦理。而尤其重要的是他在譜主最後四年(1958年4月至1962年2月)的生活史上占據了一個特殊的地位:他不但擔任了譜主的主要文書工作,是譜主的私人顧問,而且實際上還照顧著譜主的日常生活。因此他有機會觀察譜主最後幾年的一切言行。譜主有不少私下談話現在都保留在這部年譜中了;對於傳記而言,這些尤其是最可貴的第一手資料。18世紀英國的包斯威(James Boswell)所著《約翰遜傳﹞(Life of Samuel Johnson),便因生動地記錄了傳主的思想與活動而成為不朽的名著。在中國方面,錢德洪主撰的《王陽明年譜﹞,和段玉裁的《戴東原年譜﹞也都能在文字材料之外保存了不少譜主的口語。這些口語往往為後世研究譜主思想的人提供了意想不到的重要證據。我以前寫《論戴震與章學誠﹞那部專論便十分得力於段玉裁所記錄的戴震的口語。以我所知,在本譜譜主的門生故舊之中再也找不出第二人同時具備了上述的條件(關於年譜的現代意義,請參看〈年譜學與現代的傳記觀念〉)。

在中國史學傳統上,長編是一種史料整理的工作。司馬光在正式撰寫《資治通鑑﹞之前,便先有劉恕、劉邠、范祖禹三人分別編纂了一部《長編﹞。據說這部長編曾裝滿了兩間屋子,足見司馬光最後定稿時採擇之精和斷制之嚴。但是如果沒有《長編﹞為基礎,司馬光的史才、史學與史識終究是沒有用武之地的。所以章學誠稱長編的工作為「比類」,並肯定其價值不在「著述」之下。他說:

司馬撰《通鑑﹞,為一家之著述矣,二劉范氏之《長編﹞,其比類也;兩家本自相因而不相妨害……但為比類之業者,必知著述之意,而所次比之材,可使著述者出,得所憑藉,有以恣其縱橫變化;又必知己之比類與著述者多有淵源,而不可以比類之密笑著述之或有所疏;比類之整齊而笑著述之有所畸輕畸重,則善矣。蓋著述譬之韓信用兵,而比類譬之蕭何轉餉,二者固缺一不可;而其人之才,固易地而不可為良者也。(見《文史通義﹞外篇三〈報黃大俞先生〉)

適之先生是服膺章氏史學見解的人,所以他在《梁任公先生年譜長編初稿﹞的序文中一方面希望將來有人根據《長編初稿﹞寫出一部《梁任公年譜定本﹞或《梁任公傳記﹞來;而另一方面則特別看重這部《長編初稿﹞「保存了許多沒有經過最後刪削的原料」。他著重地指出:

正因為這是一部沒有經過刪削的《長編初稿﹞,所以是最可寶貴的史料,最值得保存,最值得印行。

我覺得適之先生最後這一句話完全可以適用於這部記述他自己生平的《年譜長編初稿﹞上面。

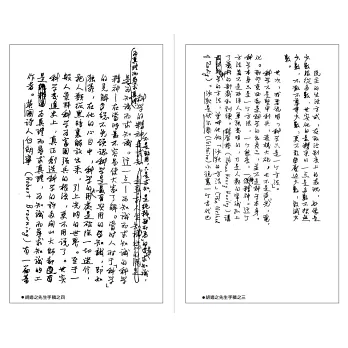

但是我必須指出,這部《長編﹞也有一個先天性的缺陷,即在史料的收集方面受到一種無可奈何的客觀限制。《梁任公年譜長編﹞是以任公先生近一萬封的信札(特別是家信)為基本材料的。適之先生曾指出當時徵求梁先生信札的大成功是由於三個原因:第一、梁先生早歲就享大名,信札多被保存;第二、梁先生的文筆可愛、字跡秀逸,值得收藏;第三、當時中國尚未經過大亂,名人的墨蹟容易保存。在這三個理由之中,前兩個也完全適用於適之先生,但第三個理由對於適之先生而言卻不能成立了。適之先生留在中國大陸上的信札經過抗戰和最近三十餘年的動盪大概已銷毀得所餘無幾了。因此以信札材料而言,本譜較之《梁譜﹞便不免相形遜色。最近大陸內部刊印了適之先生當年未及攜出的一批信札和日記。其中信札部分現在已輾轉流傳到台灣,將為適之先生增添許多重要的傳記原料。但可惜本譜已來不及加以充分利用了。

提到適之先生的《日記﹞,我覺得這也是本譜另一不能讓讀者完全滿意的所在。適之先生有寫日記的習慣,幾乎很少間斷。這批日記至少是與信札有同等重要性的傳記材料。然而本書除了《胡適留學日記﹞和《大成﹞雜誌轉載的幾條之外,幾乎完全沒有觸及任何未刊的日記材料。但是我深信這絕不是由於頌平先生的疏忽,他必然有其不得已的苦衷。這批未刊日記也許不在台北,也許尚待整理,也許還不到公布的時候。總之,我們可以斷言,頌平先生「是不能也,非不為也」。從史學的觀點說,我們希望在不久的將來,有人能將適之先生的信札和日記加以系統的搜集和整理,並分別刊布出來,以收與本書相得益彰之效。所以就材料的性質而言,本書與《梁任公年譜﹞雖同稱《長編初稿﹞,而重點則頗有不同。大體說來,《梁譜﹞是以譜主的一般活動,尤其是政治活動為主。這是很自然的,因為任公先生不但自始即在政治舞臺上扮演著重要的角色,而且一直到死都躲不開政治的糾纏。年譜中所收的信札和其他文獻大部分也都是談政治問題的。因此讀《梁譜﹞的人都免不了發生一種感想,即譜主的學術思想在全書中所占的比重稍嫌不足。繆鳳林認為《梁譜﹞「述任公一生思想之變遷」尚不及蕭公權《中國政治思想史﹞中論梁啟超的一章。這一批評並不是完全沒有道理的(見蕭公權,《問學諫往錄﹞[台北:傳記文學出版社,1972],頁129)。

與《梁譜﹞相對照,這部《胡譜﹞的特色便清楚地顯現出來了。本書篇幅之所以長達三百萬字以上,主要是因為編著者幾乎將譜主五十餘年中的一切論學論政的文字「都擇要摘錄,分年編入」(胡適〈章實齋年譜自序〉)。這顯然是師法譜主在《章實齋年譜﹞中的創例。所以本書事實上可以說是一部譜主著作的編年提要。我深信,讀者循誦本書一過便可以對譜主一生學術思想的發展獲得一極清晰而深刻的認識。這一特色也正是本書最有價值的地方。

適之先生是20世紀中國學術思想史上的一位中心人物。從1917年因正式提出文學革命的綱領而「暴得大名」(這是他在1959年給胡光麃信上的話。原信影印本見胡光麃,《波逐六十年﹞[新聞天地社,第六版,1972],頁380),到1962年在台北中央研究院的酒會上遽然逝世,他真是經歷了「譽滿天下,謗亦隨之」的一生。在這四十多年中,無論是譽是謗,他始終是學術思想界的一個注意的焦點:在許多思想和學術的領域內——從哲學、史學、文學到政治、宗教、道德、教育等——有人亦步亦趨地追隨他,有人引申發揮他的觀點和方法,也有人和他從容商榷異同,更有人從各種不同的角度對他施以猛烈的批評,但是幾乎沒有人可以完全忽視他的存在。這一事實充分地說明了他在中國近代史上所占據的樞紐地位。

適之先生的人格和思想在這部年譜裡已有很詳細的記錄,我不可能再有所增益。我和適之先生從無一面之雅,因此在情感上也產生不了「譽」或「謗」的傾向。而且捧場對於已故的適之先生固然毫無意義,打死老虎則尤其不是值得提倡的風氣。適之先生生平強調歷史的觀點最力,對於任何事情他都要追問它是怎樣發生的、又是怎樣演變的。我在下面便想試從幾個不同的歷史角度來說明他何以能在 20世紀上半葉的中國扮演那樣一種獨特的歷史角色。但是限於篇幅,我不可能在這裡全面地評估適之先生在中國近代學術思想上的意義和影響。這是必須首先加以聲明的。以下的歷史分析,我希望盡量作到客觀兩個字,也就是適之先生所常說的「還他一個本來面目」。因為要「還他一個本來面目」,我不但要指出他的正面貢獻,而且也不避諱談到他的限制。在這一方面我當然無法完全避開主觀判斷的問題。適之先生說得好:

整治國故必須……以古文還古文家,以今文還今文家;以程、朱還程、朱,以陸、王還陸、王……各還他一個本來面目,然後評判各代各家各人的義理是非。不還他們的本來面目,則多誣古人。不評判他們的是非,則多誤今人。但不先弄明白了他們的本來面目,我們決不配評判他們的是非。(見〈國學季刊發刊宣言〉,收入《胡適文存﹞,第二集[台北:遠東圖書公司,1971年5月三版],頁8。)

但是我要補充一句,思想史家「評判」古人的「義理是非」,其根據絕不應該是自己所持的另一套「義理」。如果以自己的「義理」來「評判」古人的「義理」;那便真的變成「以一種成見去形容其他的成見」了(金岳霖語,見馮友蘭,《中國哲學史﹞審查報告二)。思想史家「評判」的根據只能來自他對於思想史本身的了解。主觀與客觀在這裡是統一的。

一、胡適的出現及其思想史的背景

胡適的〈文學改良芻議〉發表在1917年1月號的《新青年﹞上,同年9月他開始在北京大學任教。他的《中國哲學史大綱﹞卷上是在1919年2月出版的,5月初便印行了第二版。同時,他的朋友陳獨秀等在1918年12月 創辦了《每週評論﹞,他的學生傅斯年、羅家倫等也在1919年1月創辦了《新潮﹞。這兩個白話刊物自然是《新青年﹞的最有力的盟友,以胡適為主將的「新文化運動」便從此全面展開了。

胡適以一個二十六、七歲的青年,回國不到兩年便一躍而成為新學術、新思想的領導人物,這樣「暴得大名」的例子在中國近代史上除了梁啟超之外,我們再也找不到第二個了。但是梁啟超最初是追隨老師康有為從事變法運動而成名的,這和胡適的全無憑藉仍然稍有不同。六十多年來,對胡適不心服的人很多。無論是在中西哲學、史學或文學方面,都不斷有人指摘他的這樣或那樣的缺點。那些出於黨派政治動機和訴諸情緒的「反胡」或「批胡」言論可以置之不論。嚴肅而有理據的批評則是學術發展途程中的正常而健康的現象。自古迄今,恐怕沒有一位學者能夠在著作中完全不犯錯誤,也沒有一位思想家的觀點和方法能夠為同時的人所普遍接受。胡適自然也不是例外。但是其中有些批評卻不免給人一種印象,好像胡適之所以招致批評並不完全由於他在學術上有錯誤或在思想上有偏頗,而主要是受了他「暴得大名」之累。因為這一類的批評者在有意無意之間總流露出阮籍所謂「時無英雄,使豎子成名」的感慨。我對於胡適是否名實相符的問題沒有討論的興趣,因為這是一個典型的「見仁見智」的問題:反對他的人固然可以找出無數的「證據」來說明他「徒具虛名」,擁護他的也未嘗不能找出同樣多的「證據」來說明他「名下無虛」。我所感到興趣則是一個客觀的歷史問題,即胡適為什麼竟能在短短一兩年的時間內取得中國學術思想界的領導地位?換句話說,我只是把胡適的「暴得大名」看作一種客觀存在的歷史現象而提出一些初步的觀察。必須說明,我的觀察不但是初步的,而且也不可避免地帶有片面性。我自己絕不敢說這些觀察完全正確,甚至基本上正確;相反地,借用胡適的名詞,它們不過是一些「待證的假設」而已。

1917年的中國學術思想界當然不能說是「時無英雄」。事實上,中國近代思想史上影響最大的幾位人物如嚴復、康有為、章炳麟、梁啟超等那時都還健在。其中年齡最高的嚴復是65歲(依照中國算法),年齡最小的梁啟超只有45歲。但以思想影響而言,他們顯然都已進入「功成身退」的階段,不再活躍在第一線了。我們只要讀胡適在1918年1月所寫的〈歸國雜感〉,便不難了解當時中國學術思想界是處於怎樣一種低潮的狀態。所以我們可以說在胡適歸國前後,中國思想界有一段空白而恰好被他填上了。

但是問題並不如此簡單。我們必須繼續追問,這一段空白究竟屬於什麼性質呢?為什麼是胡適而不是別人填上了這段空白呢?

對於這兩個問題,我們都可以有種種不同的解答。例如強調思想反映社會經濟變遷的人便往往把這個空白看作是當時中國新興的資產階級需要有自己的意識形態,而胡適從資本主義的美國帶回來的實驗主義便恰好能滿足這個階級的精神要求。但是我在這裡無法涉及這種綜合性的歷史判斷,因為無論是建立或駁斥這一類的綜合判斷都要牽涉到無數複雜而困難的理論問題和方法論的問題。因此,我只打算從嚴格的思想史的觀點來討論上述的兩個問題。讓我先提出對於第一個問題的看法。

要了解這個時期的思想空白的性質,我們首先必須確定當時學術思想界亟待解決的中心問題是什麼。我們可以毫不遲疑地說,當時一般中國知識分子所最感困惑的是中學和西學的異同及其互相關係的問題。進入民國之後,中國的政體雖已略具西方的形式,但一切實質的問題依然懸而未決,政治現象反而更見混亂。中國傳統的觀念向來認定「世運之明晦、人才之盛衰,其表在政,其裡在學。」(張之洞語,見《勸學篇‧序﹞)所以中學、西學的問題便重新被提到思想界的討論日程上來了。

晚清中國思想界對這個問題的答案大致可以「中學為體、西學為用」一語為代表,我們通常把這個公式歸之於張之洞的發明,其實這是晚清人的共同見解。早在 1861年馮桂芬所寫的〈采西學議〉一文(見《校邠廬抗議﹞)已主張「以中國倫常名教為原本,輔以諸國富強之術」。1892年鄭觀應撰〈西學〉篇,他的結論是:「合而言之,則中學其本也,西學其末也。」1896年梁啟超在〈西學書目表後序〉中也說:

要之,舍西學而言中學者,其中學必為無用,舍中學而言西學者,其西學必為無本,皆不足以治天下。

張之洞的《勸學篇﹞最後出(1898),他綜合了上引諸家的意見是毫無可疑的。張氏的原文如下:

一曰新舊兼學:四書、五經、中國史事、政書、地圖為舊學,西政、西藝、西史為新學。舊學為體,新學為用,不使偏廢。(《勸學篇‧設學第三﹞)

他的特殊貢獻不過是以「體用」來代替鄭觀應的「本末」而已。但在中國傳統的一般用語中,體用和本末則是可以互通的。可見「中(舊)學為體、西(新)學為用」的口號確能夠代表晚清思想界對這個問題的共同看法。這當然不是說從馮桂芬到張之洞這四十年間中國思想在這一點上完全是靜止的。如果細加分析,最後仍然有所不同。馮桂芬和鄭觀應所謂「西學」完全是指科學與技術而言,張之洞的「西學」則同時包括了「西藝」(即科學與技術)和「西政」,而且他明白指出:「西學亦有別,西藝非要,西政為要。」(《勸學篇‧序﹞)但是大體而論,「中學為體、西學為用」的思想格局一直延續到「五四」的前夕都沒有發生基本的變化。

這個問題之所以遲遲不能有突破性的發展,其主要原因之一是當時中國知識分子對於所謂「西學」普遍地缺乏親切而直接的認識。他們關於西方文化的知識大體都是從日本轉手而來的。張之洞曾說:

西學甚繁,凡西學不切要者,東人已刪節而酌改之。(《勸學篇‧游學第二﹞)

梁啟超說得更明白:

晚清西洋思想之運動,最大不幸一事焉,蓋西洋留學生殆全體未嘗參加於此運動;運動之原動力及其中堅,乃在不通西洋語言文字之人。坐此為能力所限,而稗販、破碎、籠統、膚淺、錯誤,諸弊皆不能免;故運動垂二十年,卒不能得一健實之基礎,旋起旋落,為社會所輕。

梁氏是清末介紹西學最熱心的一個人,他的話自然是完全可信的。

這裡面當然有例外。嚴復翻譯的《天演論﹞、《原富﹞、《名學﹞、《群己權界論﹞、《法意﹞、《群學肄言﹞等西方名著,無疑代表了當時介紹西學的最高水準。在1902年〈與《外交報﹞主人論教育書〉中,他一方面公開駁斥「中學為體、西學為用」之說,而另一方面則極力提倡直接通過西方語文以求取西學。他說:

中國所本無者,西學也,則西學為當務之亟明矣。且既治西學,自必用西文西語而後得其真。

但是嚴復對中國近代思想的影響主要還是《天演論﹞一書。尤其是「優勝劣敗,適者生存」這句話深深地激動了中國的人心,使得稍有血性的人都知道中國必須發憤圖強才可免於亡國的命運。至於其他所譯諸名著,則誠如梁啟超所說,「半屬舊籍,去時勢頗遠。」一般人仍無法從其中獲得關於西方文化的基本認識。

嚴復在中年以前論中西文化異同雖時有深入之見,但似並未能為一般讀者所共喻。到了晚年,他的思想愈來愈保守,因此不願再談西學問題,更不願談什麼中西融貫的問題了。民國元年(1912)他署理北京大學校長時曾明白地表示:

比欲將大學經文兩科合併為一,以為完全講治舊學之區,用以保持吾國四五千載聖聖相傳之綱紀、彝倫、道德、文章於不墜。且又悟向所謂合一爐而冶之者,徒虛言耳。為之不已,其終且終至於兩亡。故今立斯科,竊欲盡從吾舊,而勿雜以新。

可見這位中國唯一能直接了解西學的人在思想上竟已退回到「中學為體、西學為用」以前的階段去了。在五四運動的前夕,一般知識分子正在迫切地需要對中西文化問題有進一步的認識;他們渴望能突破「中體西用」的舊格局。然而當時學術思想界的幾位中心人物之中已沒有人能發揮指導的作用了。這一大片思想上的空白正等待著繼起者來填補,而胡適便恰好在這個「關鍵性的時刻」出現了。

余英時

後記(節錄)

胡適之先生是我在吳淞中國工學念書時的校長,又是文理學院兼任院長。我是社會科學院的學生,只在暑期班上選修他的「中國近三百年來的幾個思想家」,又旁聽過他在大禮堂主講的「文化史」。在他兩年多的任期內,我曾去他家見他兩次。但我於十九年畢業之後不久,他搬回北平去了,十多年沒有見面的機會。三十五年七月初,先生由美回國就任北京大學校長。那時我在教育部任職,才再見面。此後他每次來南京,我總是抽空拜謁,偶有一些瑣事,也交給我去辦。這是我為他服務的開始。

三十七年底,政府改組。我的職務是與首長同進退的。卸任部長朱騮先(家驊)先生專任中央研究院院長,調我到中央研究院任事,又過了十年。四十七年四月,適之先生來臺繼任院長。這時的我,已是一個五十多歲的老學生了。由於多年的師生關係,我很高興得留在他的身旁工作。

適之先生是於五十一年二月廿四日傍晚在歡迎新當選的第五次院士酒會上去世的。十月十五日安葬之後的第二天,繼任院長王雪艇(世杰)先生在院務會議上組織一個「胡故院長遺著整理編輯委員會」,他透過遺著編輯會同人的意見,推定由我負責胡先生的年譜。我怕這個任務超過我的能力範圍,不敢擔承,拖了兩年。期間我曾先後建議前輩之中最理想的幾位執筆人選,可是雪艇先生認為他們各有重要的任務,而且都是六十歲以上的人,決不可能有充分的時間來做,堅持非我不可。他更繼續不斷的督促,我終於接受這個任務。我是依照南宋史學家李燾的「事遠則略,事近則詳」的原則,試用長編體裁。先考定胡先生一生的行止、著述與地點,然後按照時間先後,將所蒐集的資料及我自己歷年所記的他的言談編進去。結果,最後四年的記載幾占全譜三分之一的篇幅,在勻稱上不成比例。故於七十一年十月初決定付印前一個月內,又將我所記錄的資料抽出來,另編一本胡先生晚年談話錄。現在年譜長編與談話錄兩書將由聯經出版公司同時出版,略記我編寫得經過如此。

余英時先生為本書寫的一篇三萬多字的長序,不僅提示世人了解胡先生在中國近代思想史上無可比擬的偉大影響和貢獻,且為編者增光不少。謹於此處表示我忠誠的感謝。

胡頌平

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來