推薦序

雲想衣裳花想容——從Fabian Fom到范俊奇

蔣勳

Fabian Fom

我不太看臉書,偶然看,大概不會錯過兩個人的貼文,一個是Fabian Fom,一個是夏曼.藍波安。

夏曼.藍波安是目前華文寫作的作家裡我極感興趣的一位。他是蘭嶼達悟族,他使用不是母語的華文寫作。他的臉書記錄一個小小島嶼和海洋的生態,常常可以讓我反省自己族群的文化,以及對待其他族群的偏見。

藍波安的華文「很奇特」,要用一個非母語的文字書寫他的生活,他會用自己的思維方式組織和串連漢字。

藍波安的漢字詞彙和造句有時讓我覺得是錯誤的,或是不通順的。但是,正是那些「錯誤」和「不通順」傳達了我陌生的達悟族的文化、信仰和生活態度。

讀藍波安的文字讓我不斷修正自己,包括我習以為常的漢字漢語。

藍波安我讀了有二十年吧,也見過面,去過蘭嶼,是我尊敬的朋友。

Fabian Fom是誰?我沒見過面,不知道他一絲一毫背景,他短短的臉書裡有又像詩句又像夢囈的句子,然後底下都加注一句「我不是張小嫻」。

為什麼「不是張小嫻」?

我對「Fom」這個拼音也猜測過,「馮」、「封」、「彭」,我承認對漢字拼音沒有辦法記憶,漢字拼音,不管用任何輸入法,都不等於漢字。

這個Fabian Fom讓我折騰了一段時間。

他的華文顯然有底子,他會講杜詩裡「陰陽割昏曉」那個「割」字,大為讚賞,顯然愛華文,愛漢字,愛現代詩。

所以他和藍波安不同。藍波安在用漢字對抗大漢族文化的霸勢。Fabian Fom 應該在大漢族文化之中,卻又常常彷彿想要顚覆一下漢字的用法。

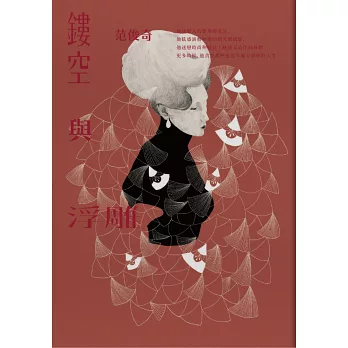

追蹤了「我不是張小嫻」一陣子,Fabian Fom貼出了他在馬來西亞華文報紙的專欄文字「鏤空與浮雕」,寫張國榮,寫芙烈達.卡蘿,寫大衛.寶兒,寫基努.李維,寫顧城,寫山本耀司,寫李安,寫許多我愛看的人物。上窮碧落下黃泉,許多活過死去的生命,被重新「鏤空」或「浮雕」,是演員,是詩人,是導演,是畫家,是服裝設計者,是歌手,是舞蹈者……,有些我熟悉,有些我不熟悉。

這個我仍然不確定他姓氏是「馮」、「封」、「彭」的馬來西亞華文書寫者,卻讓我想起二十餘年前一次檳城——芙蓉——馬六甲—新山八個華文高中的巡迴演講——「靑春.叛逆.流浪」。

當時去,是一個很浪漫的想法,因為聽說馬來西亞華文受壓抑,一位沈先生為此坐牢服刑,我就答應了那一趟旅行。年輕熱血沸騰的事,現在或許覺得過度沸騰得有點可笑了,然而的確有很多珍貴記憶,讓我念念不忘那次旅行。

我一直記得檳城海邊夜市,小攤子用南乳炒空心菜,熱騰騰的氣味,熱騰騰的油煙,收音機播放香港邵氏公司六○年代葛蘭唱的〈我要飛上靑天〉。

在芙蓉,高中生騎腳踏車載我去榴槤林裡用長支竹竿摘榴槤,夏日光影迷離,熱帶的風,熱帶的氣味,那些特別靑春單純的高中生的眉眼,歡笑著,或憂傷著,都沒緣由。

台北股市已衝上萬點,人慾橫流,然而芙蓉仍然是白襯衫卡其褲腳踏車,安安靜靜,彷彿讓我再一次經歷了我的六○年代,那個Fabian喜愛的「牯嶺街少年」的時代!

台北,吉隆坡,香港,新加坡,上海,先先後後,不同地區的華人發展了不同的華文文化。

台北在六○至七○年間達到高峰,傳統的底子,現代世界視野,農業自然的樸素,初嘗工商業的城市情懷,一切恰到好處,文化的花季其實也有一定的生態吧。

我惦記著馬六甲路邊一家喪事裡親人們的披麻戴孝,焚燒的紙人紙馬樓台那樣逼肖現實,在燃燒的烈焰閃爍裡一寸一寸萎縮下去,魂魄化成一綹靑煙,去了無何有之鄉。一個從大華人文化出走的流浪族群,漂洋過海,可能好幾代了,猶在異地記得皇天后土,祖先化為靑煙,魂魄一綹一綹逝去,猶不敢怠慢分毫。

後來在臉書上因為一個漢字的用法結識了Fabian Fom,知道他跟檳城的關係,他說:「現在不一樣了。」說完沉默了。

他的沉默,我的沉默,也許是不同的近鄉情怯,都留著一點空間,有一天,或許可以在海邊夜市把酒言歡,說記憶裡南乳炒爆空心菜的焦香。

我們的鄉愁,有時像夏日午後榴槤林子裡少年眉眼間恍惚的光影迷離,那麼叫人眷戀,其實卻都不堪觸碰,「是身如聚沫,不可撮摩」,《維摩詰經》如是說。

我有一點懂了這個「不是張小嫻」的書寫者讓我迷戀的原因吧。

他書寫人,他迷戀人的繁華與荒涼,他或許愛文學,然而更多時候他眩惑演藝娛樂的銀光燈的熠燿輝煌,更多時候他迷戀時尙伸展台上充滿魅惑又造作的身體,文學,藝術,是不是也像時尙舞台?芙烈達.卡蘿創造了她的生命時尙,草間彌生,即使這樣被商業包裝,也成「時尙」,然而,張國榮,這麼文學,連死亡都像一句詩。

碧娜.鮑許,走到哪裡都是時尙中的時尙,然而很少人用這樣的方式寫碧娜,寫她在時尙中的位置。

「鏤空」是雕鑿到靈魂的底層了嗎?浮光掠影,我們也許眞是在﹁浮雕﹂裡看到生命的凹凹凸凸,只是不平,像李後主囚居北方,總是睡不著,寫了一句「起坐不能平」。起來也不是,坐下也不是,好像比現代詩還現代詩。

「鏤空與浮雕」不是只寫表象的風風火火,作者關心創造的生命,梵谷,芙烈達.卡蘿,碧娜.鮑許,梁朝偉,梅艷芳,基努.李維,他讓他們一起在伸展台上亮相,我喜歡書裡像寫詩人般寫時尙的保羅.史密斯,亞歷山大.麥昆,我也喜歡書裡像寫時尙一般寫芙烈達.卡蘿,碧娜.鮑許,是的,生命就是伸展台,怎麼走,都必須是眞正的自己,眞正的自己才是時尙。

三十位不同領域的創作者,分領了二十世紀前後百年風騷,大概很少一本書把這些人放在一起,朴樹和草間彌生,阿城和安藤忠雄,服裝設計和詩人,又加進一個什麼書都不會特別專心去寫的許廣平,很多文靑大概會問:「誰?誰是許廣平?」「魯迅的太太。」回答的人自信滿滿,但是,說了等於沒有說,那是看了會使人心痛的一篇,希望出書時留著許廣平的照片。

范俊奇

Fabian——他終於吿訴我他叫「范俊奇」——果然不是張小嫻,我對了,漢字出來,人就有了形貌,好一個范俊奇,不是馮,也不是封。

曾經好幾次在吉隆坡評審「花踪」文學獎,我不記得有一個「范俊奇」,如果有,應該會眼睛一亮吧。

當年在「花踪」共事的朋友,退休了,幾乎隱居,只在偏鄉幫助弱勢者生活,那是七○成長一代的自負與宿命,誰叫我們聽了那麼多Bob Dylan。

時代不一樣了,馬來西亞一定也要有二十一世紀自己的書寫,自己時代的聲音吧。

范俊奇,雖然未見面,卻覺得很熟,他寫許廣平,讓我心痛,是有「人」的關心的,年輕,卻有夠老的靈魂。

和藍波安一樣,范俊奇其實也在漢字的邊緣,用邊疆的方式書寫漢字,像是顚覆,像是叛逆,會不會也可以是漢字最好的新陳代謝?像李白,帶著家族從中亞一路走來的異族記憶,胸懷開闊,用漢字都用得不一樣,沒有拘謹,沒有酸氣,沒有溫良恭儉讓,才讓漢字在那驚人的時代開了驚人的花。

「雲想衣裳花想容」,這麼佻達,這麼顧影自戀,這麼為美癡迷,「鏤空與浮雕」,投影在異域的漢字與華文,背離正統文學,敢於偏離正道,也許才眞正走上時代絢麗多彩多姿的伸展台吧。

旅次倫敦寫於二○二○年驚蟄後一日

台版序

早就猜到你會在這裡

范俊奇

之後蔣勳老師傳了一則簡訊給我,附上一幅很多年前老師寫過的詩句,「他們說的繁華,只是前世忘不掉的一次花季」——老師說,這句子讓他想起我浮雕過的那些人物。

老師懂人。除了字畫的美與詩詞的迂迴與深邃,老師尤其懂人,懂人在背後如何與歲月辭別與糾纏,也懂人在背後如何對自己幽禁與吿解——懂人的人,總是特別動人。我喜歡蔣勳老師的美學評析背後有對人的憐惜和嘆息,喜歡老師說過,在顚沛流離喘著粗氣的日子裡,生活最高級的美,不外是顧城說的,「草在結它的種子,風在搖它的葉子,我們站著,不說話,就十分美好。」眞正化繁為簡的人生,老師教會了我,是在層次上追求淡遠,是在漫漶和暈染當中不去察覺,像水墨那樣,一潑即收—遺忘,其實也是一種記憶。

但我始終眷戀俗世紅塵,眷戀人——對於我陸陸續續「鏤空」與「浮雕」過的那些人物,因為重新將他們斑斕過的人生剪開、放大,修補和縫紉,然後在他們經歷的大悲大喜和小情小愛當中,看見他們把斷裂的結合,也看見他們在圓滿中崩潰,心底多少會有一種抱歉的情緒——我從來不喜歡一氣呵成的人生。少了轉折和停頓,少了回眸和佇候,太過筆挺的人生,常常因為缺少了一串嘆息而了無誠意。而所有的明星與名人,認眞追究起來,其實都是一宗宗時代的懸案,被印製在一張張粗糙的新聞紙上,讓後來的人反覆傳閱。因此我書寫的對象,都只是在「鏤空」的流離歲月,「浮雕」人世間的眉眼與鋼索,不討好別人,不委屈自己,讓文字修剪出一方嫻靜的庭圃,採菊東籬,至於見不見得到南山,其實都還是其次了。

我特別想說的是,沒有蔣勳老師的推薦,沒有有鹿文化社長許悔之老師的大膽採納,這本台灣版《鏤空與浮雕》,恐怕把握不住和台灣讀者進一步的交結,因為它不壯闊,因為它不宏大,因為它純粹只是向我崇尙的生命體致敬——而致敬的出發點,也許是因為人物本身虎虎生風的成就,又也許是因為人物本身咄咄逼人的風流,根本架構不起宏偉的文學素材,我只是將這些曾經觸動過某一個年代的生命,以及他們特立獨行,沒有辦法被複製的才氣和美麗,拉過來向我們靠近。而我在文字裡頭掩飾不住的迷戀,是迷戀人的繁華與荒涼,是迷戀世間的繽紛與寂寥——這蔣勳老師其實第一眼就給刺穿了。一生太短,一生只演一個角色太委屈,所以我十分享受在文字中喬裝成另外一個人,潛入他們生命的某一個段落或某一處章節,陪他們在突然放寬的河道上,把迎風招搖的船帆收短一些,再收短一些,我很相信,這應該會是件多麽有趣的事,然後扭轉身,站在和不懷好意的歲月遙遙對望的峭壁,看著繁花落盡,看著鵝飛水靜,看著自己站在一塊跟別人借來的場景,訕訕地和另一個自己相遇,並且擱下一句,「早就猜到你會在這裡。」

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來