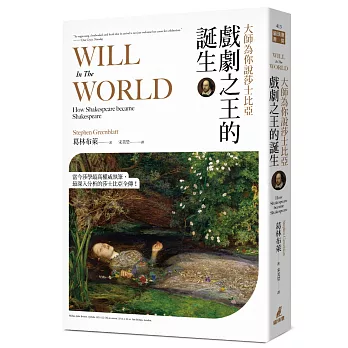

當今莎學最高權威執筆,最深入分析的莎士比亞全傳!

◎ 2011美國國家圖書奬年度非虛構類獎、2012普立茲年度非虛構類作品獎得主代表作

◎ 2004時代雜誌非虛構類#1最佳好書

◎ 2004經濟學人最佳好書

◎ 2004紐約時報十大好書

◎ 2004美國國家書評人協會獎決選

◎ 2004美國國家圖書獎非虛構類獎決選

◎ 2005普立茲傳記文學獎決選

◎ 2014梅迪奇獎提名

◎ 彭鏡禧(國立台灣大學外文系、戲劇系名譽教授)專文導讀

超越歷史背景,屬於任何時代的不敗經典

莎士比亞有多偉大?在西洋文學中,莎士比亞是與荷馬、但丁、歌德齊名,並列為歐洲劃時代的四大作家。包括大家耳熟能詳的《哈姆雷特》、《羅密歐與茱麗葉》等,他畢生留下了38部劇本,154首十四行詩。直到今天,倫敦環球劇場的莎劇仍在全球巡迴演出,並且一票難求。

莎劇精煉的語言、對人性與命運的刻劃,不只是文藝復興時期的文學最高成就,也成為人類文學共通的母題,反覆出現在大家熱愛的許多影劇作品(譬如迪士尼的《獅子王》)中,卻不一定為人所知。從小劇場到好萊塢,莎劇至今仍是全世界演員演技考驗的指標,也是令眾多學者投入畢生研究的學術領域。

莎士比亞到底是誰?

莎士比亞生活留下的紀錄其實很少。他的父母識字不多,他也僅有拉丁語學校肄業的學歷,卻在家道中落,沒沒無聞十年後在首都倫敦一躍而起,成為五百年來最耀眼的文學天才。

幾個世紀以來,文學家、史學家都想從有限的歷史材料中,還原莎士比亞的身世真相,有人認為他是義大利人、有人認為他其實是皇室成員、甚至有人因為莎劇龐大的架構與不可思議的細節,而猜測莎士比亞是由一群作家共用的筆名。

當今最了解莎士比亞的大師,帶來唯一一本深入分析文學與歷史的真正莎翁傳記

本書作者葛林布萊是世界權威文學讀本《諾頓英國文學選輯》的總編輯與莎士比亞撰稿人,也是新歷史主義學派的創始人,是世上唯一能同時從史學與文學兩個面向分析莎士比亞的學術專家。他不只收集文獻資料,還融入當時的社會禁忌、語言遊戲等等,透過作品和歷史脈絡的交叉應證,呈現莎士比亞如何以他獨一無二的文采,將他的生命與整個時代,轉化成數百年來令世人如癡如醉的悲喜劇。以清晰優雅的語調,娓娓道來莎士比亞的一生。

葛林布萊曾獲2011美國國家圖書奬年度非虛構類獎、2012普立茲年度非虛構類作品獎,本書甫出版即獲得當年多項好書大獎與最佳選書肯定,直至出版10年後仍繼續獲得獎項提名,是他生涯最具代表性的著作,也是真正理解世界文學巨人莎士比亞的首選。

★專業推薦

◎王怡美(台大戲劇系教授)

◎王寶祥(台大外文系副教授)

◎王嘉明(莎妹劇團編導)

◎李家同(暨南大學教授)

◎呂柏伸(台南人劇團藝術總監)

◎林美香(政大歷史系特聘教授)

◎林子恆(劇場演員)

◎邱錦榮(台大外文研究所兼任教授)

◎姚坤君(台大戲劇系副教授/演員)

◎馬健君(東吳大學英文系副教授)

◎翁怡錚(台大外文系助理教授、第四屆台灣莎士比亞學會秘書長)

◎梁志民(果陀劇場創辦人暨藝術總監)

◎梁文菁(台師大表演藝術研究所副教授)

◎許以心(台大外文系副教授、第四屆台灣莎士比亞學會副理事長)

◎張瓊惠(台師大英語系教授)

◎陳芳(台師大國文系教授,台灣莎士比亞學會理事長)

◎楊肅獻(台大歷史系教授)

◎劉雪珍(輔大英文系副教授)

◎蔡柏璋(劇場編導)

◎謝君白(台大外文系副教授)

◎儲湘君(彰師大英語系教授)

◎魏雋展(三缺一劇團藝術總監)

◎蘇子中(台師大英語系優聘教授)

★好評推薦

「這不僅是一本深具學術價值的文學批評,也是令人著迷的推理小說。」

──彭鏡禧(國立台灣大學外文系、戲劇系名譽教授)

「至今真正配得上稱為精采的莎士比亞傳記。」

──米伊(美國著名舞台劇演員和劇作家)

「本書是最具代表性的莎士比亞傳記。對莎士比亞心思的詮釋,既出人意料又具啟發力。這是為藝術家與一般人、學者與學生而寫的書。」

──帕克(皇家莎士比亞劇團總理兼藝術指導)

「葛林布萊是當今最權威的莎劇詮釋者……以其洞見與幽默,說明莎士比亞的偉大在於他能與創作保持距離卻又維持密切的關係。」

──戴維斯(多倫多大學歷史系退休教授)

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來