推薦序

多重意義的世界公民

黃冠閔

世界公民主義,又稱為世界主義,並不是一個陌生的主張。在二十世紀意識型態高漲又抗衡的時代,「主義」滿天飛,如果因此也將世界公民的主張也當作各種主義之一,那麼,即使在二十一世紀的今天,重提「世界公民主義」恐怕也將落入意識型態的複製。與其純粹就名稱來認可這一「主義」,不如重新衡量此一名稱所主張的當代意義。在此考量下,或許也可以用「世界公民論」來稱呼。

既然是一種「論」、一種「主張」,那麼考慮世界公民又有什麼新面向呢?

在舊稱「世界主義」的脈絡下,經常拿來對比的就是「民族主義」;在歷史情境中、在不同地域裡,「民族」也被理解為「國族」,這是nation這一個詞所帶來的歧義。不論是現代特殊意義下浮現的「民族國家」(nation state, état-nation),按照新的政治想像塑造出符合「國家」規模的「民族」(單一民族或諸多民族),或者是原本沒有清楚界線的「國家」與「民族」,身分認同所帶來的歸屬問題早就是各種戰爭、鬥爭的導火線。這是世界公民論的一組對立關係,但是這種對立關係是必然的嗎?愛鄉土的情感如果簡單稱為愛國主義,那麼,檢視愛國主義與民族主義的距離,也有助於重新看待前述的對立關係。

但是,各民族之間的壓迫、解放卻也帶來戰爭的景象。春秋有義戰,出於民族大義之名的戰爭卻仍舊是戰爭。如何止戰,取得和平,便是另一條重要線索,能帶領思考一種不同於民族主義的可能性。這僅僅是不同的設想,卻不必定否定民族主義或國族主義。

從不同角度來看,人類就是活在這個世界上。「世界」不就是人最自然的歸屬嗎?從誕生來到世界上,到死亡離開這個世界,生命的過程不就是在這一世界上發生的事情嗎?這種素樸意義的世界歸屬是一個衡量的基礎。關鍵在於,所謂的「世界」究竟有什麼實際意涵,換言之,看待「世界」的方式決定了不同版本的「世界公民論」。

在本書中,便沿著前述的線索展開論述。

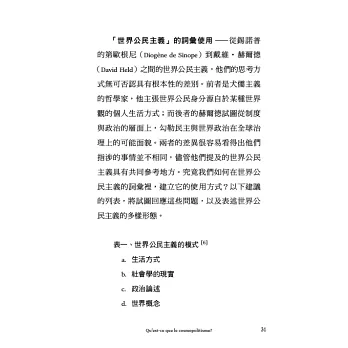

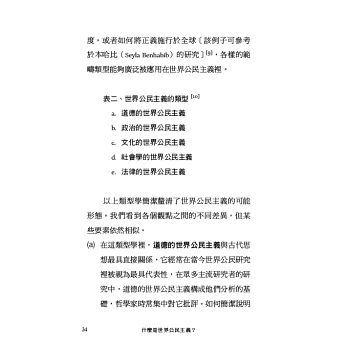

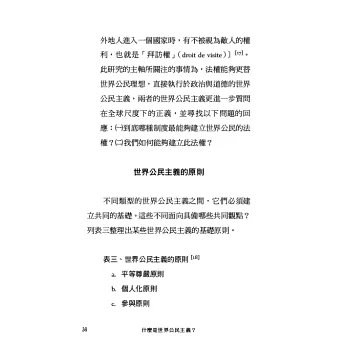

在理論陳述的部分,作者注意到世界公民論的內部多樣性,此一主張有不同的認知模式、不同的應用範疇、不同的原則、不同的實現過程。因此,在書中提到的各種層次反映著此一觀念的多重意涵;能掌握到豐富的層次,才能夠明確地面對我們當代生活中涉及世界公民身分的問題與必要性。

在文本的討論中,作者引入了鄉土愛與和平的兩個大方向,深入剖析其中的爭論,問題可謂是歷久彌新。第一篇引用紐絲邦(Martha Nussbaum)的著名論辯文章,分析了世界公民論與愛國主義的相容性問題。在鄉土愛所帶出的愛國主義問題上,固然反映著當前美國的政治時勢,卻不是單一孤例,而連結到不同地區、不同國家體制所面臨的類似情境。實際生活是肉身性的,在土地上佔據著明確的空間,也具有動態性,隨著遷移而改變疆界。疆土的爭奪便是以生活為名的戰爭。第二篇文獻討論以康德(Immanuel Kant)的普遍好客原則為基礎,注意到世界公民論在和平論述上的著力點,尤其是開啟了法權的層面,世界性與普遍性兩者便具有同質性的關係。

2020年是疫情蔓延的年代,疆界的思維有了全新的樣貌。在傳染病的陰影下,人群聚集的型態也重新被放到法權的平台上衡量。跨物種的生命連結、戒懼並不只是只有疾病一途,人類使用農藥、抗生素、基因工程等各種生物化學手段早已經逐漸改變了生命的型態。氣候變遷造成環境劇變,也影響許多物種的棲息。全球化的危機與風險控管幾乎是不可不面對的困境,這些挑戰跨越了國族,在物種層次上,世界公民身分(包含其法權)必須再度進入重新審議、重新界定的議程中。普遍好客原則的另一面就是必須承認人類自己就是被接待的,在這一個世界上,從個人、家庭到民族、國家,人都是拜訪者;人類不能占山為王,而必須認清自己就是賓客。在努力構造公民社會之際,我們可以學著變換思維,不將世界公民論看作是另一個主義、另一個有待擁抱的意識型態,而看作是一個訊號、一個標示著陌生性、多樣性的訊號。注意到多樣、差異、平等、自由的開闊面貌,可以讓我們更深刻地認識到自己與他人之間、從過去延伸到未來的存在處境。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來