導讀

折下金枝,掌握地球?

和全世界所有的古老文明一樣,古巴比倫也有屬於它的創世史詩──〈埃努瑪‧埃利什〉(Enuma Elish)。它以阿卡德語刻在七塊泥板上,描寫了混沌的自然女妖迪亞馬特(Tiamat),與秩序之神馬爾杜克(Marduk)戰鬥的過程。

馬爾杜克在抓住迪亞馬特後,從她的嘴巴灌進空氣,撐大肚皮,然後一箭射穿心臟,接著把她的身體像掰蚌殼一樣拆成兩半。迪亞馬特的上半部於是變成了天,下半部則變成了海。而馬爾杜克則在這之間的空中建造出秩序之城伊斯哈拉(Esharra)。巴比倫人相信,擁有筆直街道、紀念碑及城牆的城市,就是複製了空中之城的神聖秩序。

我有時會想,秩序「抓住」混沌,這不就像是逐步以理性、知識統治,視野生動物為敵的人類時代的隱喻?但秩序真的「殺」了混沌嗎?

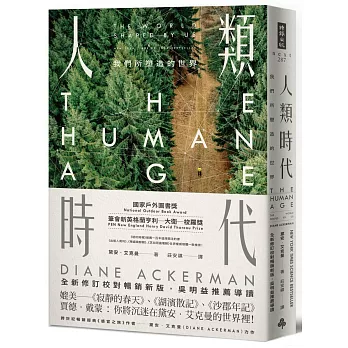

關於人類時代影響了整個地球生態的論述,近年臺灣翻譯了不少傑出的專業環境史著作。包括暢銷許久的戴蒙(Jared Diamond)的《槍炮、病菌與鋼鐵》與《大崩壞》;麥可尼爾(J. R. McNeil)的《太陽底下的新鮮事》、休斯(J. Donald Hughes)的《地球與人》,以及哈拉瑞(Yuval Noah Harari)的《人類大歷史》。乍聞黛安‧艾克曼寫了《人類時代》(The Human Age),我不禁想,這個狂野、天才、頭髮宛如火燄,總讓我們出乎意料之外的作家,會怎麼處理這個在結構上如此「大論述」的題材?畢竟,過去艾克曼擅長的是,藉由某個細微的主題,去照亮一個深邃的洞穴。

艾克曼過去出版過數本詩集,但臺灣讀者認識她是因為暢銷評價也很高的一系列非虛構作品──包括《感官之旅》(一九九○)、《鯨背月色》(一九九一)、《愛之旅》(一九九四)、《園長夫人》(二○○七)……,從科學報導、文化史、保育論述、心靈探索到歷史逸聞,她都以極大的熱情投入,這使得她在美國文壇獨樹一幟。特別是她為了寫作,幾乎走遍了整個星球的極地與蠻荒,這種實踐力是罕見的。而在引用科學研究來支持論述之餘,也不避諱自身充滿超驗論(transcendentalism)本質的立場,使得她的文章既有吞吐大荒的氣勢,也有著手成春的自然,以及獨特抒情觀點。

艾克曼從一隻紅毛猩猩在玩保育團體為其設計的猿用軟體(Apps for Apes)的近鏡頭開始,平板電腦是一個絕對的「非自然產物」,而它裡頭的軟體則是作為生物之一的人腦所編織出來的。當一個野性的腦袋、我們的近親,遭遇今日人類(另一種猿)生活環境的科技產物時,艾克曼拉出了一個充滿時間向度的提問──究竟是什麼力量,讓人類在這麼短的時間裡創造了一個全新的世界?導致我們似乎和紅毛猩猩活在同一個世界,又像是不同的世界?

麥可尼爾在《太陽底下的新鮮事》裡提到,整個二十世紀人類造成了環境在廣度與強度上發生了極大的變化。這其中有三個原因:那就是資源的被加速、全面性地使用(特別是石化能源)、人口高速成長,以及國家和企業在意識形態上奉行軍事力量以及大量生產。這使得人類史無前例地改變了地球。這恰恰好是艾克曼這本書,聚焦於一個全新的詞彙所指涉的時代──「人類世」(Anthropocene)的原因。

「人類世」這個詞由美國水生生態學者尤金‧史多麥(Eugene Stoermer)所提出,荷蘭大氣化學家保羅‧克魯岑(Paul Crutzen)則將它發揚開來。部分科學家正思考是否用這個詞,把人類社會從「全新世」裡單獨提出來。其中一派學者認為人類世不必向前延伸至農業社會時期,而應該以一九四五年七月十六日的首次原子彈測試為座標,因為之後的生態系,包括地層裡的物質、氣候、自然環境、物種,都大規模地被人類的發明物改變了。艾克曼抓緊這個概念,談人類對自然的態度,也談人類農業、工業、城市活動對自然環境的影響,最終則以機器人、人工智慧、基因工程的討論作結。

這本書不用說,必然再次展示了艾克曼迷熟悉的寫作方式。她旁徵博引,時而抒情低迴,雖然偶爾缺乏像學者著述的紮實證據與推論(因此若讀者真要對裡面的議題深入了解,仍建議再延伸閱讀我提到的那些環境史著作),卻常能侵入我們的心門,讓人不只理性反省,也泫然欲泣。我在近期的小說裡閱讀了關於戰爭如何「使用」動物的文章,讀到艾克曼所寫的關於人類使用動物於戰爭的段落時,更是心有所感。

艾克曼寫到史蒂芬‧史匹柏的史詩電影《戰馬》中,有一幕讓她難忘,那是影片中的年輕士兵騎著戰馬在林間衝鋒,因砲火而震驚,這時鏡頭停了下來,讓我們從戰馬英雄喬伊的眼球弧線上「看到戰爭」。由於馬的眼睛弧度和人類不同,因此這一幕世界也呈現彎曲,人和動物和煙霧和光球和泥塊全都四散發竄,既優美又「有如軍刀一般銳利的詩行,刺進我們的心靈」。她寫索姆河(the Somme)畔的士兵藉由螢火蟲看寫家書、觀看地圖;寫鴿子傳遞軍書、蝙蝠被綁上燃燒彈,美國軍方用海豚來清掃水雷……。這些有別於「大歷史」的溫柔敘事,總是那麼吸引我。

即便是在討論科技對人心影響的段落,艾克曼也會讓文學適時插入,比方提到《科學怪人》一書的題詞用的是彌爾頓《失樂園》(Paradise Lost)中的詩句:「造物主啊,難道我曾要求您,用泥土把我塑造成人嗎?」藉此帶出雪萊對自身人生的厭棄。她曾懷過四個孩子,其中三個在出生不久之後就夭折了……因此那個細膩恐怖的科幻故事,是在懷孕、哺餵,和哀痛之中所創造。書中也充滿了讓老艾克曼書迷懷念的段落,比方說提到一個愛的實驗,科學家對擁有長相廝守快樂關係的女性,在腳踝上施予電擊,發現如果讓她們緊握伴侶的手,電擊的程度即使相同,疼痛程度卻大幅減輕。但在親密關係不佳的女性受測者身上,卻看不到這樣的保護效果。這不是讓我們重溫了《感官之旅》嗎?

然而跟艾克曼過去的作品相較,這部作品確實更多資訊、更多批判、更多對人類時代的「唯科學至上的反省」。她說自己「不得不接受我活不到找出答案的時候,也不由得因我們存在的困境而湧出一股強烈的哀傷」。

人類世的困境,正是人類所創造的。

我想起弗雷澤那部偉大的,探討膜拜、宗教與神話的巨作──《金枝》(The Golden Bough)。《金枝》的寫作契機,是因為古羅馬風俗提到,內米湖畔叢林中,有座森林女神狄安娜的神廟,神廟的祭司由逃亡的奴隸擔任。逃奴一旦擔任了祭司,就獲得「森林之王」的頭銜,並且被免除了罪責。但是他得日日夜夜守護神廟旁的一棵橡樹,因為如果另一個奴隸折下樹枝,就取得與他決鬥的權利。如果新的逃奴勝了,將取代他成為新王。

這個迷人又殘酷的風俗讓聽聞的弗雷澤提出三個疑問:

1‧

祭司為什麼被稱為「森林之王」?

2‧

為什麼新祭司得殺死前任祭司?

3‧

為什麼要折下被稱為「金枝」的樹枝?

他投入了浩繁的卷帙與無盡的田野尋找答案。他認為原始社會中往往將巨樹視為神,而祭司被視為是森林女神的伴侶,是神靈化為人的一個假托對象,因而也被崇拜,這個形象後來並發展成了世俗世界的統治者帝王。由於帝王的生死關乎族群的興衰,因此人們用各種禁忌來保護帝王,但神聖的靈魂在帝王衰弱之時,得進入另一個健康的軀體才能永存。而神樹的「金枝」裡頭存在著神聖的靈魂,因此若奴隸取得它,便得到解放自己,挑戰舊王,成為新王的機會。

弗雷澤發現世界各地都有神聖樹叢的傳統,而他的解答之旅進而將人類世界的思維進程分為三個階段,分別是:巫術、宗教與科學。巫術階段的人們認為藉由巫術可以通過自然的考驗,但宗教階段則將超自然的力量歸於神祇與精靈。到了科學階段,人們才知道左右世間萬物的,並非人也並非神,而是自然律。

《金枝》龐大複雜的思維,當然無法如此簡單統整,但我在閱讀艾克曼這本新作時,卻常常出現腦海並如此詢問自己:相信人能掌握世界萬物,能宰制一切、更改氣候、地景地貌,顯然並非「科學世代」的終極發現,反而更近於宗教,甚至是巫術的階段,不是嗎?真正的科學人,必然理解萬物的自然律才是世界運作的法則,但掌權者,崇拜的卻是權力與宰制。

回到文章最前面提到的巴比倫史詩。那個秩序之神,真的「殺」了混沌嗎?我認為是沒有的。在那個神話中,混沌化成了天地大海,無所不在。我以為,這是艾克曼這本迷人之書所要展示的,是艾克曼一生至今寫作所欲展示的。

吳明益(國立東華大學華文文學系教授)

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來