作者序

睿智的老鸚鵡──打造好政府,落實好政策

多年前,我聽過一個似乎滿適合放在這本書的故事。有個寂寞的老人,妻子過世,孩子離家獨立,原本經營的生意也收起來了。他渴望有個伴,決定去買隻鸚鵡。老人來到當地的寵物店,指著一隻鸚鵡問要多少錢。

老闆回答:「這是一隻好鸚鵡,要價五千美元。」

「一隻鸚鵡怎麼可能值五千美元?」

「嗯,因為牠的母語是英語,但牠還會說法語、德語、義大利語和西班牙語──所有歐盟的重要語言牠都會。」

「我老了,已經不工作了,而且我一點都不在乎什麼歐盟。算了,就給我旁邊那隻年輕的吧!」

「好的,不過這隻要一萬美元。」

「為什麼牠值一萬美元?牠有什麼特別的嗎?」

「別看牠年輕,牠一直都在學習。牠已經會說中文、廣東話、日語,目前正在學韓語,完全就是一隻符合二十一世紀需求的鸚鵡。」

「聽著!我在二十一世紀也活不了多久了。角落那隻羽毛脫落、目光混濁的老鸚鵡呢?牠很適合我,我就買牠了。」

「我明白,但牠要價兩萬五千美元。」

「那樣的老傢伙怎麼可能值兩萬五千美元?」

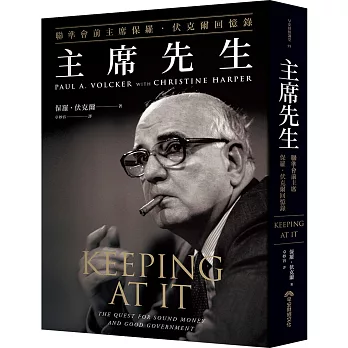

「我們也不明白,只知道其他鸚鵡都尊稱牠『主席先生』。」

我引用這個故事不下百次,而這將是最後一回。

直到今天,我仍經常被稱為「主席先生」。事實上,我也的確還是幾個小型組織的主席(只不過現在多為榮譽性質了),例如我在二○一三年為了提倡公共服務領域的訓練和教育而創辦的「伏克爾聯盟」(Volcker Alliance)就是其中之一。不過,當我偶爾在人行道或公車上被攔下來時,那些人心裡想的往往是我四十年前在華府擔任聯準會主席的事,顯然創紀錄的高通貨膨脹率、一○%的失業率、超過二○%的利率給大家留下了難以磨滅的深刻印象。

從那之後,美國遭遇了多次的經濟危機,其中包括開始於二○○八年的金融海嘯。政府亡羊補牢地全面改革金融監管法規,而以我的姓氏命名的「伏克爾法則」(Volcker Rule)也是其中控管的一環。

我們誤信了金融市場,我們低估了中國

雖然這些事件大大影響了我的人生,卻不是我決定寫這本自傳的原因。過去幾年,看到美國政府的管理效能每下愈況,令我惶惶不安,籠罩在心頭越來越大、越來越深的擔憂,才是促成我動筆的真正理由。

政黨之間(甚至政黨之內)的對立,加上極富階層不斷擴張的影響力,嚴重癱瘓了決定公共政策的關鍵要素:不管是從軍人福利到退休基金的預算編列,抑或是外交事務、移民政策、醫療照護等重大決策,無不深受其害。即便是基礎設施重建等明顯的需求,看起來也全是光說不做,彷彿我們已經喪失了行動能力。

很少美國人明白,開國元勳亞歷山大.漢密爾頓(Alexander Hamilton)在建立美利堅共和國之初,所堅持的「管理好一個政府的能力和意願」已受到了侵蝕,這將是美國政府的一大考驗。有效率的政府組織需要大量能幹、有奉獻精神的公僕,但在人們經年累月的忽視下,現在的美國政府已嚴重失靈,不但效率低、問題多,最糟糕的是,它嚴重失去人民的信任。民調顯示,相信政府所做的決定大多數是正確的美國人低於兩成,遠低於六十年前的七成五。

一九五○年代初,當我決定接受第一份公職時,和其他人一樣,我想到的只是它代表的榮譽。那時的美國在兩黨的強力領導下,支持歐洲的經濟復甦,幫助自由世界重建民主,並打開全球貿易和投資的大門。結果似乎很明顯:人類的情況有了空前的改善,世界大部分地區不但人口增加,而且比歷史上任何時期都要更健康、更富足。

回首前塵,我不得不承認美國在領導自由新興國家同盟時,無法完全避開致命的狂妄之罪。我們在遠離家園之處,發動注定無法獲勝且不必要的長期戰爭;我們沒有預見開放市場和快速創新會給美國公民帶來巨大損失;我們誤信不斷翻新的金融市場能自我約束;我們低估了以中國為首的其他國家,憑藉逐漸成長的巿場規模、經濟實力和越來越大的野心,輕易就能威脅到美國傲視全球的影響力。

到二十世紀末,蘇聯的解體和中國在經濟開放後的崛起,讓有些人認為民主價值大獲全勝、世界可以永續成長的時代已經走到盡頭了。我們發現氛圍完全不一樣了。過去的盟友信心動搖,質疑美國的領導能力,而美國向來致力推動民主和法治的願景也岌岌可危。

我有幸在七十多年的歲月參與了美國政府一小部分的運作,不僅親眼目睹它強大的實力,也見證了它如何犯下嚴重的失誤。我希望這本回憶錄能成為大家的借鏡,尤其是在我畢生奉獻的財務和貨幣政策方面。

不過在寫作過程中,我逐漸明白了一件範圍更大、更重要的事:我們必須讓美國民眾再次相信政府在各方面的能力,而我希望我一手創立的伏克爾聯盟能在這上頭貢獻一點棉薄之力。

雖然這並不容易。