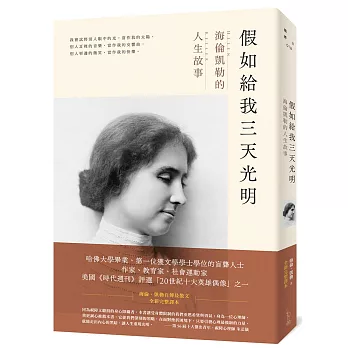

作者序

有時我會想,要是能把每天都當成人生最後一天來過一定很棒。這種心態清楚強調出生命的價值,我們應該懷著感恩,帶著溫柔、活力與熱忱度過每一天。看著歲月在眼前不斷流轉綿延,往往會讓人失去這些意念,認為未來的日子還長,還有很多天、很多個月和很多年。隨著時間推移,死亡離我們愈來愈近,無可避免;當然,有些人抱持「吃喝玩樂」這類享樂主義的生活態度,但實際上,大多數人都要經歷死亡的震撼教育後才會覺醒。

故事中,注定殞命的主角通常會在最後一刻被命運女神拯救,自此之後,他們的價值觀幾乎澈底改變,變得更珍惜生命的意義及其永恆的精神價值。很多當前或曾經活在死亡陰影下的人所做的一切,都有一種芳醇的甘美。

然而,大部分的人都將生命視為理所當然。我們知道自己總有一天會死,卻大多認為那一天很遙遠。身體健康的時候很難想像死神或許近在咫尺。我們很少想到死亡,而且未來的日子一望無際,因此我們汲汲營營、忙於瑣事,幾乎沒有意識到自己是用無精打采的態度來看待生活。

遺憾的是,我們在各種身體機能與感官運用上同樣抱著消極委靡的心態。只有聽障人士才明白聽力有多寶貴,只有視障人士才能體會到蘊藏在視力中的種種幸福,特別是那些成年後才失去視力和聽力的人。相反的,視力或聽力未曾受損的人很少充分運用這些滿溢著祝福的能力;他們只是草草接收感官訊號,沒有專心感受眼目所見的景物以及耳朵所聽的聲音,遑論欣賞與感激。人們還是老樣子,生病後才意識到健康的重要,失去後才懂得感謝、珍惜自己擁有的一切。

我常常在想,如果每個人在成年初期都要失明和失聰幾天,或許是件好事。黑暗會讓我們更珍惜眼前的畫面,寂靜會讓我們更明白聲音的樂趣。我會不時測試視力正常的朋友,看看他們究竟看到了什麼。最近有個很要好的朋友來找我,她剛從樹林裡散了很久的步回來,我問她看到了什麼?她回答,「沒什麼特別的。」要不是我習慣了這種答案,我可能會懷疑她說的話。

我早在很久以前就知道,也相信很多看得見的人其實什麼也看不見。我心想,怎麼可能在樹林裡走了一個小時,卻看不到任何值得注意的東西?看不見的我光是用手摸就能找到許多好玩又有趣的事物。我感覺到樹葉精緻細膩的對稱美;我帶著愛意拂過光滑的白樺樹皮和粗糙的松樹皮;春日時分,我滿懷希望地撫摸樹枝,尋找青嫩的葉芽,這是大自然於冬眠後甦醒的第一個徵象;我感覺到花朵如絲絨般柔滑美妙的質地,發現其中的構造複雜到令人驚嘆;大自然的奇蹟就這樣展現在我面前。有時我會把手輕輕放在小樹上,夠幸運的話,我會感覺到一隻鳥兒歡快地抖動翅膀,高聲歌唱;我喜歡讓冰涼的溪水從我張開的指間奔湧而過;我覺得一層鬆厚蔥鬱的松針或柔軟的草地比豪華的波斯地毯更棒。對我來說,繽紛的四季饗宴就像一場扣人心弦、永無止境的戲劇表演,萬物的一舉一動都流經我的指尖。

有時我的心會放聲吶喊,渴望能親眼看到這一切。如果我能從觸覺中得到這麼多快樂,視覺想必能呈現出更多的美。不過,那些有眼睛的人顯然視而不見。一連串充滿色彩和動作的景象被認為是理所當然的存在。或許這就是人性吧;我們很少珍惜自己所擁有的,卻渴求自己所沒有的。在光明的世界裡,「視覺」這個禮物只是一種方便的工具,而非讓生活更充實的方法,這點真的很可惜。

假如我是大學校長,我會開設一門「如何使用眼睛」的必修課,請教授好好教導學生,喚醒他們沉睡、遲鈍的感官知能,讓他們明白只要「真正」看見眼前忽視的一切,就能為生活增添不少樂趣。

推薦序

二〇一〇年九月,我以為只是單純的換了份工作,擔任高雄市聲暉協會身障者支持性就業服務員。這份機緣,一直持續到現在。

協會主要服務對象是聽障者,雖然服務對象還有其他障礙類別,但聽障族群的溝通著實給了我一場震撼教育。

當時協會配發一個公務手機,一支三星的anycall手機,打開只有滿滿的簡訊。這些簡訊都有共同的特色──有限的字數(那時候一則簡訊要三塊錢)、字句斷裂、錯別字、文法不順。我不知道自己寫的訊息聽障者是否看得懂,而他們的訊息,我也是半猜測半推論。

閱讀著海倫.凱勒前半生故事的吉光片羽,除了驚訝於那驚人的文字技巧以外,更讓我好奇視障又聽障的她,倒底如何去達成這樣細膩的感受與表述。但坦白說,閱讀過程中,我自己的內心是難受的──難過於需要傾盡財力、心力與時光,當然還有海倫.凱勒自己本人的才能與努力,才能達成她的夢幻狀態。但是,這種付出著實不是一般家庭有辦法去支撐以及理解的。整本書夢幻到我都要檢討起自己,是不是現實中服務了太多挫折的案例,所以打擊了我對於障礙者學習自立的信心。

但到了閱讀海倫.凱勒的後半生故事的時候,我開始意識到海倫.凱勒晚年的回望,是那麼的自省與細膩。根據前言中的說明以及後來海倫.凱勒自己的解釋中,我開始意識到,許多加諸於海倫.凱勒身上的名氣故事,其實都是一種錦上添花的超譯。上、下兩本書閱讀起來,反倒有種趣味性──當然你要熬過上半本如夢似幻的情懷,才會在下半本中體會來自海倫.凱勒那種樸實無華的陳述感觸。

海倫.凱勒的文字,接近於我們現實服務中所看到的狀況。視覺障礙與聽力障礙的朋友閱讀上所需要付出的努力,比起一般人來說,真的需要耗費大量的心力,學習上也是。但這些過程往往在許多歌功頌德的報導中被忽略。實際上,障礙者連要做到一般的生活方式,都需要比一般人更努力才有辦法達到。

附帶一提,海倫.凱勒因為沒有視覺,所以她學習的手語是美國的文字手語,是用一個手勢代表一個字母,然後用拼字的方式打成單字,然後連結成句子表達,就像用電腦打字一樣的方式。這在學習上比較接近書寫的方式,也連結到整體表達的文法順暢性。

在美國及臺灣,通常聽障者使用的主流手語是自然手語(世界各國的手語無法通用)。臺灣的手語架構主要來自於日本以及部分大陸的影響,自然手語主要是依賴視覺印象,利用手勢去表達。大家在某些記者會上看到的手語翻譯員所使用的就是自然手語,不懂手語的人有時候透過手勢的演示,也會有部分理解。因為自然手語是依賴視覺上的形象動作去呈現,強調的是直接表達,因此在文法的結構上也就省掉了許多連接詞與主受詞。所以許多早期學習自然手語的聾人們,在文字學習與文章寫作上,常有文法錯落、字句倒裝等情形,閱讀上相當破碎,就像我一開始讀到的那些驚人的簡訊一樣。但那只是以聽人的閱讀觀點去解讀自然手語的文法,自然有許多格格不入的狀態產生。

遺憾的是,早期臺灣的聾人教育,或許是考量到要識字、要能順暢寫作、要想聾人們都可以有海倫.凱勒般的表達能力,教育部自行編創了一套屬於臺灣的文字手語。中文字高達四萬字,常用的約兩千字,每個中文字都有一個手勢。用這樣的方式,去逼迫從小就無法聽到聲音的孩子強記中文字,再用陌生手勢去代替那個字,怎麼想都不太符合現在的語言或文字學習的教育觀念。而這也是目前聾人團體們非常反對教育部持續推動文字手語的主因,不僅不實用,也忽略了聽障者的學習特性與困難。

附註:

1. 通常我們會稱聽力障礙的孩子為「聽障」,但另外有學習手語並以手語為主要溝通語言的聽障者,我們則會稱之為「聾人」。

2. 近三十年來,因應助聽器以及電子耳的技術發展,越來越多家長會選擇讓聽障孩子使用輔具並加強口語訓練(就是書中提到發明電話的貝爾博士所推廣的教失聰者學會說話的系統),並讓聽障生融入一般環境學習。因此,近二十年來,進入啟聰學校學習手語的聽障者大量減少。現在的聽障生主要依賴口語、讀唇以及文字溝通(還是有許多學習問題),熟悉手語的年輕聽障者其實不多。

3. 手語學習以及口語學習,在這幾年來雙語教學的理論下,已被視為可並行的。

鄭志釗(高雄市聲暉協會就服組長)

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來