序

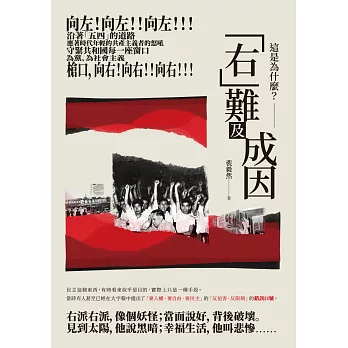

〈關於建立「1957年學」的回憶──裴毅然《這是為什麼?—「右」難及成因》序〉(節選)

錢理群

毅然是我已經不年輕的「青年朋友」,也可以說是「忘年交」,對中國現當代歷史、對二十世紀中國命運的持續關注、傾心研究,把天各一方的我們的心連接在一起。毅然希望我為他的《這是為什麼—「右」難及成因》寫點什麼,我自然欣然同意。儘管我對這一段歷史也有所研究,但在閱讀毅然的新作時,卻被深深打動。毅然採取了「多擺事實,少發議論」的撰述策略,講述一個又一個右派的具體遭遇(歷史命運的帶血故事),這恰恰是許多歷史著作因為忙於概括而有意無意忽略的,也是不熟悉那段歷史的讀者(特別年輕讀者)完全不知道的;現在被一一無情揭示,就有一種觸目驚心之感。在我看來,這不僅是寫作策略,更顯示了一種新的歷史觀:歷史研究最應該關注的是特定歷史情境中的個體生命、他們的人生遭遇與內在心靈世界。

本書面對的1957年中國「右難」,給中華民族帶來的最大災難就是對一個個具體生命的摧殘:不僅是生存權利的無情剝奪,更是思想、言論自由的肆意踐踏,造成心靈傷害、人性扭曲,而這正集中揭示了所謂「中國特色」的極權體制的本質:為了維護自己「打江山、坐江山」的既得利益,不惜採取一切手段,付出一切代價,摧殘一切有礙自己統治的生命,毒化人與人的關係,欲從根本上改造人性,導致治下所有的國民(無論受害者還是加害者)的人性全面扭曲,進而導致整個社會的「非人化」,藉此將自己的統治權力達到無時不在、無所不至的地步,把極權統治的組織力、動員力、控制力、同化力,推向極致。在我看來,毅然這本「右難」之書,正是因為抓住了對個體生命從外到內的全面摧殘這一根本,深刻揭示了中國體制的「反人性」本質,這正是中國的基本問題所在:其驚心動魄之處,就在於此。

就我個人而言,讓我怦然心動的還有毅然在〈跋〉裡所說的一句話:錢理群先生說「1998年我提出建立『1957年學』的倡議,在學界幾乎無人理睬」,「作為對錢先生的呼應,拙著實在有點太晚」。這又觸及當代中國歷史研究的一個要害問題,也是我的最大心事,由此引發許多辛酸無奈的回憶。那麼,就藉給毅然此書寫序的機會,做一番歷史的梳理,也可以幫助讀者瞭解毅然這本探討「右難成因」之著的寫作背景與意義。

2007年,我在《拒絕遺忘—「1957年學」研究筆記》的〈後記〉裡表達了這一寂寞感,距離我提出建立「1957年學」倡議的1998年,已有九年。其實當時我還說了一句多少有些樂觀的話:「直到最近才有幾位年輕學人表示了研究的興趣。」 確實有幾位在讀研究生和我聯繫,表示研究「1957年學」的意願,但他們畢業後到地方工作,就渺無音訊了。我自然明白,在當時和以後的中國,特別控制更嚴的地方上,根本沒有「闖禁區」的機會和條件。而我自己,2007年以後也轉向其他研究領域。這樣,可以說直到今天,也即我提出倡議的22年後,儘管也陸續出現有關「右難」的書,但大都是回憶性著述,我也陸續寫了不少序言,真正的研究性著作極少見。現在,終於有了毅然這本認真用心的研究專著,儘管確實「有點晚」,但畢竟有了,這就可能會有一個新的真正開始。特別是當下的中國與世界的年輕人早已不知發生在64年前的中國「右難」為何事,毅然這樣的具體仔細描述「當年事」的論著就實在難能可貴了。

其實,我在1998年、2007年一再宣導建立「1957年學」,也是因為我們正面臨中國極權體制在思想、文化、學術領域的一大「特色」,即「強迫遺忘」。2003年10月18日上海師範大學,我發表演講〈我的「1957年研究」〉:

中國歷史上曾有過對歷史的「重修」。魯迅揭露說,這其實就是對古書大肆刪改,或毀,或抽,目的是將歷史的血腥全部抹掉。而現在的做法就更乾脆,也更徹底:不讓當事人回憶,不讓後人討論,不許學術界研究,從一開頭就不予記載,不准進入歷史的敘述,從而從根本上消滅歷史的記憶。

這樣就造成了歷史的兩大遮蔽:一是如反右、文革這樣的歷史錯誤與罪惡,歷史的血腥氣就被遮蔽了,真的成了「一片光明」;一是歷史上的血性人物,那些拚命硬幹、為民請命、捨身求法,被魯迅稱為中國的「筋骨和脊樑」的人,被遮蔽了,只剩下「良民」和「順民」。

這樣的兩個遮蔽,就必然產生兩個嚴重後果—

一方面,歷史的血污被遮蔽就意味著造成反右、文革這樣的歷史錯誤的觀念和體制上的弊端,沒有得到認真的反省與清理,當然更談不上實質性的糾正與變革,就完全有可能在某種歷史條件下,被今人和後人所繼承和發展,甚至將歷史的罪孽當作神明重新供奉起來,以另一種形式重演二十世紀的歷史悲劇。

另一方面,思想先驅者被人為的遮蔽與抹殺,他們的思想成果不能為後人所知,這就導致了思想的不斷中斷,每一代人不能在前人的思考已經達到的高度上繼續推進,而必須一次又一次地從頭開始:這應該是中國現當代思想始終在一個低水準上重複的重要原因。而這樣的精神傳統的硬性切斷,如魯迅所說,對整個民族精神的損傷也許是更大的:「堅卓者」的滅亡,必然導致妥協、鄉愿之風盛行,活命哲學猖獗,「游移者愈益墮落」,實際是民族精神的墮落:「倘中國而亡,操此策者為之也」。

今天重讀13年前所說的這些話,更有觸目驚心之感:當年的隱憂與警示,今天都成了無情的現實,並且有變本加厲之勢。

(……)

前言

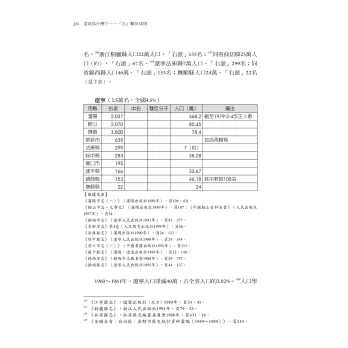

赤潮退落,共運殘照,歲月辨偽,實踐驗謬。馬克思主義肇禍甚巨,有史以來毒性最烈之思想瘟疫,國際共運殉難者至少兩次世界大戰之和(超過一億)。中國共運「出於藍而勝於藍」,殉難者至少三四倍於「蘇聯老大哥」。

中國赤難四大「標誌性建築」:反右、大饑荒、文革、六四。反右乃中國共運之漲頂,由盛入衰之拐點—信義盡喪,凝聚力始散,拽出後面的大躍進、大饑荒、文革。1980年10月中共高幹評點反右:「我們黨走下坡路,我們的事業走向災難,就是從這裡開始的。」災源當然並非出自反右,而是馬克思主義與國際共運(目標、路徑全錯),紅色支票根本無法兌現,紅色天國本就不可能也不應該到達。

1917年俄國十月革命,共產主義著陸「形而下」,立現原形:糧食減產、全俄饑荒。列寧只得後撤:1921年改行新經濟政策(以實物稅代替餘糧徵集制、開放糧食市場),同時以暴噤聲,掖醜遮窘,懸望「暫時困難」。赤國水寒士先知,警號首先由知識界拉響。1920年,赤俄「契卡」(肅反委員會)主席捷爾任斯基為全俄知識分子建立個人檔案,擬議逐步消滅之。

1949年中共奪國,捏著共產圖紙改天換地,吾華進入有史以來最黑暗時期。土改鎮反、恐怖肅反、大蕭條大饑荒,全球赤國統一標配,同路徑而同災難。反聲異議愈烈,共黨自然愈窘,鎮壓也愈狠,反右褪去最後一層面紗,獠牙畢露。

日光之下無新事,故事總有新編,人類很容易重複同型錯誤。每一代青年都有改造社會的衝動,倡「主義」以驚世,立新政以勒碑,很難遏制的人性弱點。法蘭西斯‧福山(Francis Fukuyama, 1952-):「獲得認可的欲望也有它黑暗的一面,致使許多哲學家相信精神是人類邪惡的根源。」盧梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778):「人類的災難來自謬誤者多,來自無知者少。」

創新之日即易錯之時。新說易誤,新事易偏,護新防新分寸難捏,只能邊試邊修正。歐美三權分立,立法者不執法,行政者不立法,輔以司法監督,很精巧的分權制衡。同時,言論自由保證新說孵孕與公眾及時撥辨,識歪於初,扼災於萌。國會嚴守立法雄關,集體智慧制衡各種偏激,摒拒極端豔說滲入法規。1688年英國「光榮革命」以來,三權分立一路調適校準,迄今為止最先進的政治制度──牢牢限公權於憲法,服從多數又保護少數。近代歐美未走大彎路,成功抵禦赤潮,根植整體文化底蘊,精確碼放價值序列。

馬克思主義利用了「自古成功在嘗試」誘引左翼士林,吾華不幸淪為赤說試驗場,七千萬國人非正常死亡、前後逾20億國人非正常生存。如今,中國共運雖夕陽殘照,尚未漢家陵闕,赤難罪酋屍供享堂,無人為「右難」擔責,無一聲「道歉」。中南海還在「不忘初心」,還在歪說「反右」、強迫淡化強迫遺忘。2006年北師大「右生」自費出版《不肯沉睡的記憶—五七學子的往事》(北京:中國文史出版社),旋遭查禁,「約談」主編俞安國。中共遮罩歷史實訊,中青年誤識多多。2011年,一青年醫生正告某「右」翁:

毛澤東畢竟是偉大人物,你們不要批評太多,我們不相信大躍進餓死三四千萬人,我們不知道反右和文革,但是我們覺得毛澤東時代比現在好得多。

「淡化」至少有效遲緩下一代認知赤難,擰歪他們對歷史與時局的判認。中共之所以不准研析赤難(不許回憶,不許討論),實因無法回答一聲質問:「這是為什麼?」1997年底,名「右」吳祖光(1917-2003):

1949年我從香港滿腔熱情投奔黨和新中國的懷抱是懷了多大的感情呀!甚至把一向認為選擇自己事業的最大自由都義無反顧地交給了中國共產黨。怎麼會想到號召提意見原來是一個騙局。把「陰謀」說是「陽謀」,從而發展到「大躍進」後三年困難時期,廬舍成墟……。「文革」把在校、不在校的一代青年全部教唆成為流氓、打手,大肆「打、砸、搶」,把祖國大地弄成一片打人殺人場,城市一片血海,農田遍野荒蕪。

1957年復旦大學的「鳴放」仍令今天中南海膽寒:

憲法是中華人民共和國的憲法,又不是中華黨員共和國的憲法,由誰領導應該由人民選舉結果決定……。根據民主制度的原則,任何政黨(包括共產黨在內)都不能自封為不可反對的。

已入歷史帷幕的「反右」,中共仍很敏感,習近平上臺後關緊擰死:強制忘卻,禁止回憶。連列寧的「偉大教導」都不顧了:「一個政黨對自己錯誤所抱的態度……是一個鄭重的黨的標誌。」時諱拴繫時效:「右」難仍在延續(異議人士仍在入獄或流亡),「反右」邏輯仍未終止,研「右」也就尚有現實意義。

紅朝歷史當然不能由中共自演自書。2018~2019年筆者完成《赤難史證—大饑荒成因》,2020~2021年繼續「把一切獻給黨」:研析「右」難。一個如此荒謬悲慘的時代,一路邏輯肯定出了大問題。「羅馬不可能一天建成」,今天只能是昨天的延續。人類也只能根據昨日的腳印辨識今天的缺陷、規劃明天的藍圖。

史程伏因,史證第一;史實既確,史論自明。拙著述必附徵,無徵不信,無本不納,盡量採用中共史料,注重細節,還原場景,或可避免「惡攻」之訐。

史料繁浩,史訊龐雜,只能撮濃取精,綜梳史脈,溯難於源,匯因凝訓。「主要資料來源」資訊完整,頁注從簡。

2021年8月 Princeton

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來