推薦序

從不知道名字的都叫草說起

郝明義

一九八七年底,我進中國時報集團,準備負責一本周刊的改版。但才到職,報禁就開放,報社的重點集中到新創一份晚報,引介我進時報的余範英小姐吿訴我,余先生要把周刊收起來,改派我去其他部門。

我去見余紀忠先生,請他給我一次機會,讓我至少改一期的版再收。

余先生問我需要多少準備時間,我說不需要準備時間,下周這一期就改。

余先生很爽快地答應說好,也加了一句:「那你改完之後不能走。」

這樣我眞正接手了總編輯的工作,立馬站上火線。

也在這一個星期裡,周刊裡原來幾位副總編輯和資深編輯都臨時有事請假,我就整合同事,也善用海外特派員的資源,完成了那一期改版。吳勝天負責美術設計,高重黎負責攝影調度,尤其給了雜誌新的視覺美感。

改版後余先生就要周刊再多做了半年多,然後派我去時報出版公司。

在那本周刊改版期間,我開始和一些同事逐漸熟悉,也建立起革命情感。

古碧玲正是其一。

當時她是跑文化線的新手記者,我印象深刻的,就是她對工作任務的分派經常自吿奮勇之外,對什麼事情都充滿好奇。對事情好奇,對人當然也就好奇,很容易就哈拉起來。

報社、周刊的同事大多有宵夜習慣,中國時報附近就是萬華夜市,加上一九八〇年代末的台北又到處催生各式新奇的夜生活,所以我們就也有了各種機會給下班之後的時間找出再聚一下,再喝一杯的理由。還沒出刊,忙著趕稿的日子有理由;出刊了之後該慶祝一下,當然就更有理由。

綽號波波的古碧玲,酒量並沒有多好,但是她總會和我們一起出動。我也相信今天要回憶起那段日子各種呼答拉的場面,古碧玲記得的肯定比我多。

因為和古碧玲工作得很愉快,等周刊收起來,我去時報出版公司的時候,就找了她一起去。只是開始我都忙於做些整頓工作,沒多久,她說覺得無聊,還是想去跑新聞,就又回報社。不但回去,她還善用時間,在遼寧街開了家名叫「姑姑筵」的店。

這樣我在時報出版工作了八年,古碧玲則都一直在中時報系不同單位的新聞線上。直到一九九六年我要創立大塊時,她也想要離開報社,我也曾想再找她一起工作,但陰錯陽差沒成。

再之後,我們都各忙各的。偶爾得知她一些訊息,都很精彩。譬如她和攝影家劉振祥結為連理(還沒問她是否當年一起出去吃喝時結的緣),譬如她一路轉戰各方,從民間到公部門,從女性雜誌到新聞雜誌、財經雜誌的總編輯,再去網路媒體以文學承載飮食、生態、農林漁牧等領域。

眞正和波波又接上線,是去年。當時大塊已經出版了黃湘玲的《植物情人》,我和古碧玲在一個場合偶然相聚,她提起了有人鼓勵她寫一本書的構想,也談起她對植物的一些看法,才讓我驚醒:原來這裡有一位植物達人。這就一方面請她一定要寫下去,一方面也因為我開始對植物想要多些了解,甚至有了一段種花種草的日子,請她當起我另一位場邊指導員。

我是個城市裡生長的土包子,加上從小行動不便,所以對植物眞可稱之為白痴。記得剛來台灣不久,有次搭火車去南部,路上看到稻田,就以為那是草地。

古碧玲說這沒什麼。她也有過類似的經驗,就像我以為不知道名字的都是草,她也曾經以為不知道名字的都叫樹。

只是看過她書稿後,就知道她是多麼想安慰我。

這段時間我的感觸是:人類應該可以分兩種:注意、關心植物的,和不注意、不關心植物的。

我是後者,而古碧玲當然是前者。

從她童年到少女到有了自己的家庭之後,從她看家裡的花園到街上到旅途上到自家餐桌,她注意的焦點始終沒離開過植物。

本來我就好奇,古碧玲看似安靜,怎麼對新聞和人充滿那麼大的好奇,又那麼有行動力。

像是一九八九年她開的那家「姑姑筵」,當時我只覺得布置用心,氣氛很好,後來才得知原來是在台北開了「文靑庭園咖啡」的先河。

這次和她討論書稿的過程裡,算是補充了對她的一些認識。

她在安靜中又總對什麼都好奇的心態,可以呼應植物蔓延而生的特質。

她說起話來很直接卻可以和別人很容易交往起來的個性,呼應植物的柔軟和靱性。

她喜歡觀察、跑新聞、寫報導的心理,可以呼應植物總想要為大家綻放美好的一刻。

至於她會這麼關心生態、環保及健康的飮食,和植物的關係當然就更不必說了。

所以我跟波波說:你這麼熱愛植物,又這麼願意鼓勵我這種對植物白痴的人,請千萬不要把書寫成只對植物達人說話的書噢;除了要讓所有和你同類,也是注意、關心植物的人類讀了會有深得我心之感以外,也要讓所有本來不注意、不關心植物的人也會受到吸引,願意開始親近植物噢。

古碧玲說好。

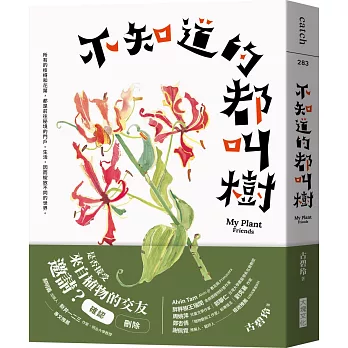

所以,現在她寫好了這本《不知道的都叫樹》。

我也從一個不知道名字的都叫草的角度,從一個渴望自己能成為讀者的立場,寫這篇序文。

謝謝波波。

推薦序

愛植物及人類

新井一二三

古碧玲這本《不知道的都叫樹》堪稱奇書。

正如她自己在序文裡寫,世上多數人用食物連結記憶;比方說我,的確對每個親朋好友都有涉及到食物的具體回憶。不用食物,而用流行歌曲、服裝、電影等連結記憶的人也可不少。我家「老爺」就最近每晚都打開亞馬遜音樂來播放一九七〇年代、八〇年代的流行曲集,為的是回憶當年並作為老夫老妻晚餐時間的話題。人甚至還會用房子來連結記憶:日本《周刊文春》上長期連載〈房子的履歷表〉系列專訪,多年來都頗受歡迎,證明了這一點。

然而,用植物連結記憶的人,我寡聞陋見才第一次認識。會養植物的人通稱為綠手指;那麼,透過植物來掌握世界脈絡的人,該說有綠心吧。古碧玲的綠心是如何養成的呢?果然是於人生最早期,在母親與她的互動中播下種子的。

開篇〈母親花,梔子花〉是我最喜歡的一篇。有一天,四歲的小碧玲跟母親單獨去外公任職的衛生所,看到遍野盛開、芬芳馥郁的梔子花,母女倆摘取了滿滿籃子帶回家。那美好回憶,很多年後令她寫下「盼望時間永遠停在那一天。」上有姐姐、下有妹妹的碧玲,小時候很少有機會跟忙碌的母親外出。那天的記憶特別深,她說:「對我來說,母親節的花絕非粉紅康乃馨,而是奶白梔子花。」可見,年紀小小,花兒對她就成為愛情和幸福的象徵。

在她家,愛花的不僅是母親,也有父親。第二篇〈父親花,矮牽牛〉就講到,也在她小時候,有一晚,全家都在客廳裡等待父親養的曇花一現。她寫道「朵朵白色曇花各自像一懸明亮的孤月」,可是,印象更深刻的好像是父親的形象,「那晚他面容特別燦亮,幾乎可說是鏡面似的額頭,完全是畫素描時的受光面………我想若有天神真的降臨,大概就是那般光景吧。」

她對父親的關懷一直沒有消褪。第四篇〈誰的鄉愁?〉裡就寫:女兒長大後常去香港出差,父親每次都託她買老家風味「欖柿」回來。父親原來是戰爭年代跟隨學校大撤退至台灣的。後來他對家鄉的思念似乎凝聚成黑乎乎油亮亮的鹽醃橄欖。父親去世後,感覺上猶如失去了回鄉之路的女兒寫道:「如果能再重修父女學分,要把父親的來時路與種植物這兩課修回來。」

從父母耳濡目染繼承了綠心的女兒,後來無論上學、上班、去旅行、開咖啡店,生活中一定有花草樹木。連季節更迭,對她來說,都是應時的花兒傳遞的訊息。叛逆精神爆發的國中時期,當家教的父親老友贈送巴西鐵樹,她也領略其珍貴,將之理解為「對自己投下的信任票」。直到她結婚,母親提醒新人說:新房子一定要放紅色植物討吉祥。從此對植物的愛也傳到第二代家庭去了。

後來,碧玲果然也把綠心精明地交給了第三代兒子。第三部〈自己家的〉中有一篇〈為孩子插一瓶花〉寫道:託父母帶的兒子很調皮,外婆的口紅啊、床單啊、乳液啊、梳妝台啊,通通都給他糟蹋了;然而,他對碧玲在家插的花,「從來沒毀過任何一朵花或一片葉子。」祕訣在於「從他很小的時候,每次回來,我都跟他說『這是媽媽幫你插的花,是你的花喲。』」看來,小朋友比大人更能理解愛的珍貴與疼惜的重要。

對植物的愛,讓她細讀各國的自然文學作品、細看電影中出現的花瓶,也做攝影、畫畫兒,多次跑東台灣,進一步認識原住民文化,跟朋友們分享來自植物的美味;換句話說,她活得並不高調,卻很充實,腳踏實地則不在話下了。

植物無國境,對哪國的花兒,碧玲都一樣深愛,所以注意到東京奧運會頒獎典禮上贈送的小花束,是來自三一一災區的。

在最後一篇中,我們還能讀到,在荷蘭攝影師的作品集《扎根》裡錄有突尼斯難民營的居民們種花兒、造出花園的照片。那顯然是人類自尊心的具體表現,正證明古碧玲在書中寫的一句話:植物並不需要人類,但人類絕對離不開植物。那是她從四歲到現在,以植物為友,把一天天的日子仔細地生活下來的心得。正如收到她書信的荷蘭攝影師在給她的回信中寫道:植物在我們不同的現實之間搭起了一座橋樑。而我們,不必說,就是人類。

作者自序

那肉眼參不透的熱鬧

壓根沒想過會寫一本以植物為自己生命載體的書。

就在不久前,我還曾經把楓香樹誤認為成另一種樹。

猶記得十九歲第一次去老友的玉里家,蔥綠稻秧連綿恆亙於眼前,我不顧一切停下無法駕馭的腳踏車,雀躍地指著:「好漂亮的韓國草!」另一個也是城市女子的朋友立刻糾正說:「才不是!那是豌豆苗啦!」這笑話日後跟著我,迄今還被老友當作嘲弄的話柄。

唸幼稚園時,從都會中心搬到留著許多池塘和園林的副都心。隻身上下學路途中,一大片綠盈盈厚敦敦的葉叢竟開滿紫花,見獵心喜的自己雙腳踏進其間,手還沒伸長,「糟糕!」竟是一汪水塘!小小的身軀全身盡濕,還好不深,怕被母親教訓又闖禍了,那狼狽樣畢竟遮掩不了。回到家有沒有被修理一頓,早已忘卻,倒牢記著跟母親嘰哩呱啦描述池子和植物的樣子,「布袋蓮。」母親二話不說告訴自己最早認得的其中一種植物名。

前陣子,才把各一株流蘇和馬茶花搬來工作室。在已化作千風的綠手指老友劉美玲辭世後,這兩株被移到必須縮著頭站在罕見日光的陽台上;不過一年餘,枝幹上僅餘數片鏽黃的綠葉,掙扎強撐著,不似美玲生前逢花季,白花皚皚簇簇,綠葉蔥蔥籠籠。這會兒換個新環境,先修剪掉枯枝朽葉,陽光和雨水輪流滋潤,已見油綠小葉欣欣。

多數人用食物連結記憶,自己則是用植物回味哪一年到哪裡、跟誰一起。往昔父母自然風格的小庭院,養成我接近植物的癖好。更在不自覺中,植物曾陪我度過一關關的人生角落暗隅,也及於婚後之初主動辭卻工作,擔任「家管」──長期以工作為重心的自己,幾度自怨自懟已被職場淘汰,如果沒有整座陽台七十幾種香草植物的紓解調節,或許早陷入憂鬱難以自拔。

認識我的人,都知道自己很瘋迷植物,手機裡、臉書裡都是四處拍的植物,無分野外的園藝的原生的外來的,既種植物也插花。不時滑覽種種植物影像,想來自己應該是人生翻過一個又一個山頭,少了點分別心,縱使再尋常的植物,莫不覺得他們各有特別之處。

從來沒有兩片葉子是一樣的,即便同一片葉子的葉脈紋理都大異其趣,讓人憬悟造物與演化的精妙巧思;當然沒有兩個人、兩隻動物會是一樣的,但我們不可能凝視著人或動物太久。

植物生態間有我們肉眼参不透的熱鬧。無論是當年「鬱金香熱」因蚜蟲帶來病毒所造成的紅白斑紋花瓣,或當前「觀葉熱」人們追逐的白斑,每隔一段時間,人類運用各種技術育種打造出洛陽牡丹貴的品種,愛好者鼓譟擁戴,唯植物始終不語不動,卻不代表溫良恭儉讓,天擇創造了許多植物與傳媒者無懈可擊的夥伴關係,但植物也會耍各種人類所謂的「心機」。植物在許許多多被人類視為「美」的優點中,充滿「爾虞我詐的設計」──鼓脹著膨大肥碩的花藥,豪放的雄蕊披著密密麻麻的毛;甚至根本沒有花蜜,卻鮮豔欲滴地誘使昆蟲蹈入其中;即使發出惡臭,可能對某種昆蟲卻是充滿致命吸引力的氣味。

這些神奇布局在植物學家眼中是充滿意義的密碼,他們興致勃勃地逐一走入其間的蹊徑,穿過迷宮,打開生命密室。而我僅是業餘門外漢,貪圖享用植物的小巧輕盈飄逸秀麗和雄渾壯碩,也包括渾身帶刺,氣味卻芬芳得無與倫比的那部分。在每一次與植物和人的碰觸下,記住與他們首會的印象,或許是單純地喜歡,未必深入堂奧窮究其中的綱目科屬種,更別說什麼總目、亞科、群、類等更形複雜的分類。

認識不少具備博物知識的自然科學家,他們對植物的分類謹小慎微,堅守在自己專精的門類裡,不願越雷池一步,甚且在植物分類學遽變下,絕不輕易鐵口直斷是哪種植物。植物分類學家的腦袋裡布陣了綿密若織的植物學名譜系,龐鉅的特徵診斷與環境判斷基準,旁徵博引,還得不時面對科學鑑定的去氧核醣核酸(DNA)的晴天霹靂,告訴他們太多植物過去被認為是堂親表親的,實則距離遠超過三千里,根本是八竿子打不著關係。

自己的個性,憚於因了解而分開,對喜愛的東西總保持一個不過度耽溺的距離。於植物學家而言,我這種粗枝大葉的愛好者絕對是外行人,認植物功力還遠不及一些為了看特定植物說走就走、說趴就趴地,留下各種角度特寫,隨時能啟動犀利辨認系統的植物同好。

然而,當我用水彩生澀且寫意地畫了幅胭脂蟲色的孤挺花後,一位陶藝家收藏了這張畫,放在工作檯前。她透露:「跟我奶奶留給我的一株完全一樣,對我有特別的意義。」五十年前,她的奶奶千里迢迢買進一株孤挺花(朱頂紅),半世紀後傳到她手中,年年依然盛開。

植物確實可以是作為一個家族的傳承。

能寧謐地種植物或愛好植物,甚至可以代代相承,意味著一種穩妥安靜且自由的生活狀態,這無上福分在人類社會並不容易。人類的交戰爭鬥會任意摧毀植物,我也親眼看過上一代驟逝後,歷經家產爭奪,植物被棄置的故事;更聽聞當花園或房舍易主後,在原主人還未搬遷時,即被當面拔除滿園植物直接棄置,比垃圾還不如。我們偶睹數十年大樹被砍伐,都心慟難忍,何況親見植物浩劫的原主人那種椎心?

迥異於政治人物和人們常視植物為枝微末節之物,本身是植物學者的美國總統傑佛遜曾說過:「我對國家文化最大的貢獻就是添加了有用的植物。」他痛恨生長了幾個世紀的樹被濫伐,甚至希望自己能成為一個「拯救珍貴樹木的暴君」;就算明白自己已經看不到大樹成蔭,在八十三歲高齡辭世前,仍為維吉尼亞大學設計校園樹景。如果我們從小就接觸植物,把栽種植物踏實地放進生命教育學程中,那麼,有沒有機會產生像傑佛遜般的政治人物?數十年乃至於百年大樹不至於被隨意砍伐?

在科學家們孜孜為人類建構起一套套縝密龐大的科學系統,還無法完全解開所有植物的生命密碼,我敬佩這些系統的建構者與運用者,他們駕著科學航艦遊走於自然界,也為許多瀕危的原生植物存續付出心力。而無論人類如何為植物們分門別類,除了理性的科學架構之外,未受過自然科學訓練的如我始終認為植物是有感知力的,只要感知他們,他們也會回應,或許他們的感知力未必等同於人類的。

《尋找母樹》作者蘇珊‧希瑪爾倡議道:「跟屬於你的植物建立連結吧。如果你住城市,在陽台上放個盆栽。如果你有院子,打造一座花園或加入社區園地。」大多數時間,我都待在人口稠密的都會區,難有機會像那些可以常跑郊區的朋友,在高山叢林河川溪澗發現各種特別的植物,能舒緩自己身心的無非是已經被園藝化的植物。

鎮日坐在電腦前工作,我往往一日間數回擱下手頭事,或步行於城南巷弄間看樹賞花覓草,或爬上頂樓陽台小憩,觀望幾百盆源頭各自不一的植物,憶想著與他們結緣的起初,除非是植物不適應或是自己養不好,從未棄置過他們;植物的生長歷程從花開結果極盛,終究趨衰而竭,讓我儘可能坦然面對成住敗空。

倘若我們把植物納入自己的生活與生命裡,願意靠近不認識的植物,不再視而不見,打開感官欣賞植物,發掘植物所蘊藏的智慧,生活將會被驚喜充滿。也許在我們回味人生或年華流逝時,會是人影伴著扶疏樹影與清芬氣息,像一道道虹光映照我們的日常。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來