作者序

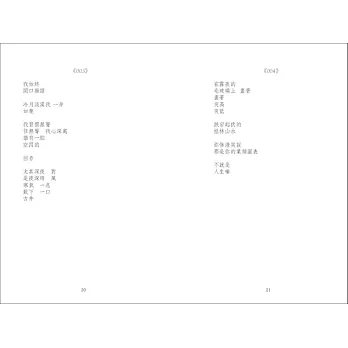

總覺得有些詩本身就是主題,而不需另標題目。有也好,沒有也行。讓它自然而然吧,也不必墨守。這不過是細微末節。

如今詩的體裁不拘,多元多貌。是好事。但,是一樣東西,就應有它的「味」。譬如蘋果,是切塊,打汁,做餅,怎麼變,都應該有蘋果的味。

詩亦然。

1996在甘肅的蘭州機場,我們有個興建賓館的項目。那年冬季我從桃園機場出發,經香港轉機,再飛往遠在中國西北的蘭州。最明顯的,是我的體表頓時感受到三個不同地方的氣溫變化。那或許也是來自內心的感溫吧。以及帶著終於要揭開長久以來所夢寐的激喜,一路就像在雲端上顛飄著。

我們搭乘的,是有「死亡機型」之稱的TU-154民航客機(蘇聯製)失事率很高。

旅遊本身就有冒險的成分。但我不是去旅遊。是工作。是去監管賓館的施工和建材的調配。

彷彿一離開香港便失去了時間和距離感(中途在湖南長沙的機場有幾十分鐘的休息)只知道飛機降落到中川機場已經是半夜了。迄今,依舊難忘的是,走下飛機的舷梯,第一次踏上西北地面的那一霎,那種特別的冰硬,應該是外面突然的刺骨寒風,肅殺的冷,加上長途坐在飛機上的腿腳一時的僵硬所使然吧。

另外,機坪上僅有我們一架飛機的孤影,寥寥無幾的旅客,還有一望無邊的黑黢,真能讓人體覺到袁枚的《祭妹文》裡所言的,什麼是朔風野大。

唯一的光源是來自通關關卡的燈。

我愛西北,是絕對是。那畢竟是漢、藏、回等等多種族,多文化的輻輳。整體豐富著色彩,鮮明且繽紛。和維吾爾、哈薩克、俄羅斯人擦肩走在路上,又剛好有駱駝搖鈴經過,即刻是異國而邊境了。就那點的縹緲,便有無盡的抒發。

迄今我仍深情於那大漠所涵蓋的。然而,卻不得不裹足了。江山依舊在,只是人與事已非。不管是軟體或硬體。

蘭州在西北,我的心在東南。東南西北一斜線,已偏離我的思念。

鄉愁,可以束括一總對已失去了的懷思。

我想著的是,台灣這方沃土,培育了累累碩果,造就了無數的去國懷鄉的大詩人。而他們用這個島的養分體力瀝血嘔心了多少如歌如泣,感人肺腑的璀璨詩句之後,不乏其人並沒有回歸到他們念兹在兹的原本所離開的「國」。不過是為鄉愁而鄉愁。或說,鄉愁只是作文的題目,借題抒發罷了。最終,揮一揮衣袖,不帶走一片雲彩。瀟灑走一回。

更遑論能期望他們有心懷台灣的鄉情。

同時也在想著,何謂「台灣人」?

放眼當前,猶有不計其數的,只是披著「台灣人」的外衣。

有的甚至連這外衣也不屑一顧了。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來