《抗戰紀聞》編輯前言

蔡登山

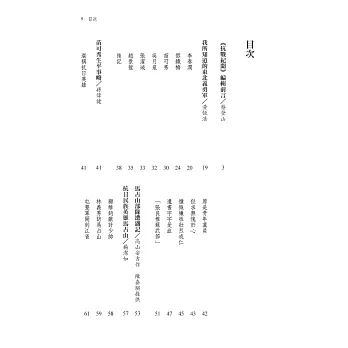

《抗戰紀聞》的編輯,亦如《晚清遺事》與《民初珍史》一般,它選擇的內容依然以親歷親聞為首選。而這次我的選文範圍甚至用到了《華文大阪每日》半月刊,這雜誌是大阪每日新聞社和東京日日新聞社創刊於一九三八年十一月,終刊於一九四五年五月,共一百四十一期,是以中文撰寫向中國發行的雜誌,是日本對中國政治宣傳的一環。我特別選刊了《華文大阪每日》一九四0年四卷第一期新年加大號的汪精衛的〈共同前進〉一文及《華文大阪每日》一九四一年七月一日第七卷一期「汪主席訪日特輯」的日本內閣總理大臣公爵近衛文麿的〈歡迎汪主席〉及該特輯的社論〈汪主席訪日的意義〉和該刊記者報導的〈汪主席訪日記〉,這些文章比較珍貴而難見,另一方面也想呈現「汪精衛訪日」的日方觀點,做為文獻上這些文章有其特殊的意義。

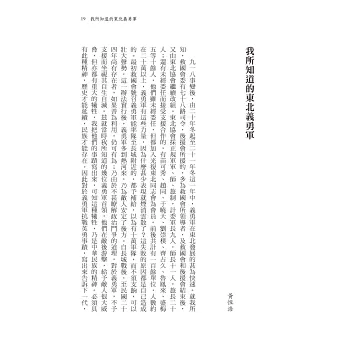

他如,黃恆浩寫〈我所知道的東北義勇軍〉就強調「凡是我所知道的事情,都是由當時日記抄下來的,所以不僅事實是真的,即所書年月日亦是當時記載的,不過當年日記簡略,對於一件事的記載,惜未能詳盡耳。」而陳嘉騏所提供的〈馬占山部隊遭遇記〉是日人高山安吉所寫的,當時發表在日文版《滿洲建設秘話》一書中,陳嘉騏曾請人譯成中文,而譯文也保存了二十餘年才發表。楊潔如寫〈抗日民族英雄馬占山〉說他和馬占山有多年的友誼,當他知道馬占山要和日本人合作這一消息的時候,曾深夜見馬占山,談到此事時,馬占山曾非常懇切的對他表示:「我是堅決主張抗日的,怎肯和日本人合作呢?」馬占山一開口就同他作了如上一個說明。莊翰青在寫〈一二八淞滬抗戰親歷記〉文中也說:「十九路軍駐滬辦事處,在范其務積極推進下,在滬西成立;當時筆者亦在處內主理機要公文電訊。全處上下,均勇於赴事,絕無遲到早退情事;其有未完事務,雖勞役至深宵,亦毫無倦容,為歷來軍政機關中,絕無僅有現象。」而徐義衡也是親歷的,他寫〈一二八淞滬抗日的回憶〉一文中說:「我本來是在十九路軍六十一師戴孝悃師長那方面做政治工作的。因為戴師長卸任六十一師長調任淞滬警備司令,我也隨同他到淞滬警備司令部做事。」而寫有《十九路軍興亡史》一書的丘國珍曾任第十九路軍第六十一師第七旅參謀主任、特務營營長,第十九路軍第七十八師第一五六旅參謀主任。而翁照垣時任第十九軍七十八師第一五六旅長,駐守吳淞要塞和寶山。由他來寫〈抗日英雄翁照垣將軍傳〉是最適合不過的人選!

岳騫本名何家驊,筆名有:越千、方劍雲、鐵嶺遺民等等。他是安徽渦陽人,一九四九年前後赴臺,在五0年代回香港。曾任香港中國筆會會長、秘書長。岳騫創作文類以小說為主,兼及論述、報導文學及傳記。有《中蘇關係史話》、《水滸傳人物散論》、《八年抗戰是誰打的》、《瘟君夢》、《偽滿州國興亡秘史》、《紅潮外史》、《毛澤東出世》、《瘟君前夢》、《瘟君殘夢》、《妖姬恨》、《滿宮春夢》等等。

岳騫於一九七一年九月十日創辦的《掌故》月刊,至一九七七年六月十日終刊,出了七十期。岳騫在《掌故》發刊詞中說道為何要在香港創辦此月刊:「以今日環境而論,研究中國現代史最理想地區應是香港,寫作有絕對的自由,不受任何方面干預,而材料也可以到四面八方去搜集,不受時空的限制,如果不能在香港保留一些正確的現代中國史料,後來者要研究民國史就更難了。」他還提到重要的關鍵在於「違難香港人士中,不乏昔日在軍政界居重要地位的人士,許多真正的史實就是他們的親身經歷,而不曾為任何報章雜誌所刊載,若能將耆老們的口述或寫作的資料加以整理發表,他日可供修史者採擇,目前則可作為研究現代史的第一手資料。」他寫的〈張自忠將軍殉國三十年祭〉說一九七0年五月十六日是故三十三集團軍總司令張自忠上將殉國三十周年紀念日,國運蜩螗,人事滄桑,此一代英豪殉國之事,到今天漸漸為人淡忘了。為了使青年的讀者知道我們中國在抗戰期間也曾出過如此偉大的英雄,也為了使中年以上的讀者回憶一下悲壯的史蹟,恢復對國家前途的信心,覺得有寫此文的必要。他在文前並加了一段按語:「本文於年前刊於《萬人》雜誌,是時亡友張海山(贛萍)先生尙在,文後由海山加按語,今海山逝世已將兩年,重刊此文不僅記述藎忱將軍之功勳,亦悼念亡友海山,二張雖事功不侔,但其立心處世大致則相同也。」

陳公博的〈八年來的回憶〉是他在南京獄中所寫的,當時各報固競相刊載,有些書店,還印成專書出售。但卻有遺漏,就是結論的最後幾段。一九七三年《大人》雜誌重刊全文,並補充結尾的闕漏,金雄白(朱子家)「認為是太有意義了。這一份遺書,可留作千秋萬世之後,讓治史者來把它作為評騭的依據吧。」

張叔儔寫〈風流放誕記陳羣〉一文說:「陳群的一生歷史,向少人知。茲特就筆者與人鶴(陳群的字號)生前的交往共事之經過,錄而出之,事雖瑣碎,無不真實,或為本刊廣大讀者所樂聞。」而臧勺波(卓)的〈從陳羣服毒說到汪墓被炸〉說道「筆者之陸軍小學同學陳健君(字祖彝,後曾留學法國研究哲學),時為軍事參議院軍事廳長,與陳羣素相得,健君乃陪余晤陳群於內政部。實為余與陳羣建交之始,同時亦為永訣之終。時距抗戰勝利不及一年。」又筆名「白松子」寫〈汪政權從一抹斜陽到黃昏〉一文,「說提起林汝珩、汪屺兩人的姓名,在廣東人聽來,當不十分陌生。因林汝珩是陳璧君的誼子;汪屺是汪精衛之堂姪也。林汝珩與汪屺皆已早作古人。林氏於十餘年前,患肝癌,死於美國;汪屺亦早卒於本港,墓木已拱。筆者與林、汪兩人皆屬老友,偶感舊情,特將林汪二人過去之略歷及趣事,敘述於左,或為《春秋》廣大讀者所樂聞。」筆名「踽翁」寫〈我的三個晚節不終的師友:諸青來、趙厚生、袁履登落水記〉也說:「青來與我原處於師友之間,厚生與我為相知甚早之人,履登則為我的業師,無奈他們三人,或則抱有成見,或為羣小包圍,執迷不悟,粉墨登場,終致身敗名裂。舊事重提,不勝感慨繫之。」筆名「水一亨」寫〈我所認識的「日本通」李擇一〉提到翻閱台灣出版《傳記文學》,看到章君穀君執筆的《杜月笙傳》中,涉及李擇一的一大段,細閱一過,不禁為亡友大抱不平。「事實總是事實,立傳應力求存真,『諛墓』之作,未嘗不可,但加厚誣他人,烘抬死者,則其態度大可商榷。」這是一篇非常精彩的辨誣之作。劉泗英的〈吳佩孚汪精衛何以不能合作?──從孔祥熙派專人赴北平謁吳說起〉文中說:「民廿七年十二月上旬,重慶國府行政院長孔祥熙氏因知筆者為吳氏舊屬,適筆者從業於四川省銀行。孔氏乃再三要筆者潛赴北平,密謁吳氏,報告我國抗戰實況及計劃。」

由此可知這些文章的重要性和它的真實性,和一般外界隨手俯拾的文章相比,是有天壤之別的。而抗戰這議題,自然會有可歌可泣的英勇事蹟與人物,也不排除有降志投降的投機份子,甚至如汪精衛、陳公博、梁鴻志、黃秋岳者流,我們都一秉客觀之立場來論斷,是是非非歷史自有公斷,我們尊重歷史之事實,還原歷史之真相,無庸去避諱,也無庸去粉飾。一如其他幾本著作一般,書中之作者多用筆名,若能考證出來的我們會註明,若無法得知者,我們也一如其舊。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來