自序

詩集《島上與海外》分上、下兩冊。上冊名《島上詩》,包含第一、二、三,四,共四輯;下冊名《海外詩》,包含第五、六, 共兩輯,及附錄。

所謂「島」,不指香港,不指台灣,是指我居住的烈治文。它是加拿大西部卑詩省(不列顛哥倫比亞省)大溫哥華地區的一個小城市,人口僅二十萬,但華裔過半。它四面環繞著菲沙河的中支和南支,連接著太平洋,可說是一個島。杜甫詩:「舍南舍北皆春水,但見群鷗日日來」,千年後萬里外,我們有幸得見與老杜所見相同的景致。

烈治文是Richmond的漢譯。中國大陸出版的地圖,譯為「里士滿」,但本地人及所有中文報章雜誌,都不用,只愛用粵語港譯的「列治文」,早年有人譯為「富貴門」的,但不通行。我在1989年冬移此,就一直愛用「烈治文」。有人認為隱含「暴烈統治文人」之意。

加拿大西部地區最大、最繁忙的機場,是溫哥華國際機場,其實它是在烈治文市版圖內的。我們走向北面的河隄,就見到機場在不遠的對岸,民航機不停的升降,與世界各地頻繁的聯繫。

從詩集名稱《島上與海外》可知,此書分兩部份:「島上」是寫家居生活、社會生活的。所謂「海外」,並非以中國立場,而是以加拿大立場的「海外」,也就是國外、外國。「海外」部份,主要是外訪時所作,旅行,探親,參加座談會、交流會、新書發佈會、學術會議等。可說是紀遊詩。

二十一世紀第一個十年,我詩豐收,編成《愛情元素》《梅嫁給楓》兩本詩集,並已分別在台灣、加拿大出版了。第二個十年, 意外的,比第一個十年寫得更多,原因是此期間外遊頻密,兼且社會活動、社會運動繁多。除了編輯成這本《島上與海外》,其餘詩稿,大致與社會現實有直接關連,又可以編成份量不輕的一本,暫時名之為《韓牧社會詩》吧。

詩作太多,在我有一個要解決的煩惱。要全部收入書中呢,還是刪去一部份自己覺得內容或藝術性較弱的呢?

我以前研究過杜甫,覺得杜甫與李白在藝術上是難分高下的, 何以人人都稱「李杜」而沒有稱「杜李」的呢?相信就因為李白年長了十年(杜甫出生在正月初一)。同時代的文學家、藝術家,生前論資排輩,甚至僅依馬齒為序,還可以說得過去。李與杜,既是歷史人物,又同一時代,應該依其作品高下定次。兩人存世詩作都是一千四百餘首,據研究,杜甫生前自己已刪去了一千多首。我想,如果他在現存的再刪去一半,餘下七百首,也不算少。總的藝術水平一定大大提升。乾隆皇寫過43630首,他曾自豪說,唐朝三百年留存下來的詩,也不夠我多。但其詩藝術性低,要排名是排不上的。詩人之比,不是比產量。若把杜甫這七百首與李白的一千四百首比較,是杜勝李,要改稱「杜李」了。

不過,照我個人經驗,自己的得意之作,詩選的編者往往不選,而選入我自己看輕之作。詩選選得讓我滿意的,只有一本人民文學出版社的《中國新詩萃(台港澳卷20-80年代)》,所選三首:〈日落〉〈急水螺〉〈澳門號下水〉,我認為都可算代表作。也都是寫時代大事的。

我還記得,有一首寫於七十年代的詩,自己認為不算好,但給日本編者看上眼,選入「中國語」課本中,與冰心、余光中、紀弦、郭沫若、馮至、徐志摩等大詩人並列。他們對我說,是從大陸出版的一套文學精品選中見到的。這套書我未聽過。我另一首寫澳門的,也是寫於七十年代,我自己看輕,卻意外給選入香港市政局出版的《香港近五十年新詩創作選》中,後來,香港中文大學的翻譯部門,要編輯出版一冊二十世紀香港詩的英譯本,也選上這首, 我幸運。相信他們是在市政局出版那本詩選看到的。如果我沒有把這兩首詩選入我詩集,就沒有這兩個機會了。

我因而想到,自己主觀愛惡不可作準。自己覺得不好的,客觀上也許認為好。若貿貿然刪除,永遠不見天日,不是很可惜嗎?我常常想,孔子是否刪過《詩經》,自太史公起,至今仍是未有共識的學術問題。若真的刪過,為了用作課本當然應該,但應保留全本,讓後人研究。他沒有這樣做,實在罪過。除了後人偶然發現、零零碎碎的逸詩外,我想知道,被消滅的詩,到底是何樣子。

出版詩集不是與人比賽,爭排名,反正能夠過得自己眼睛,應該不會太壞,還是全部保留好了。這書分五輯,另書末有附錄。

第一輯:情意。共三十一首(組),寫與配偶的愛情,與亡母、亡妻的重逢。與各族友人的友情,對陌生人、異國,對家貓對野鳥以至對自己的老爺車的情意。此外,還有對真情實意的贊美, 對不當情意的批評,題材是十分廣泛的。有〈惺忪與鬆弛〉〈世界和我互道早安〉〈焗豬排飯和熱鴛鴦〉〈吾馬,髮妻〉〈友善的環境〉〈此生的得與失〉〈真情的紀念〉〈與名人合影〉〈破蛋〉〈寒蟬突變〉等。此輯中有一首〈魄散魂離記〉,長近三百行,毫不修飾、毫不保留傾吐自己的情意,有如醉後吐真言。

第二輯:移植。共十二首(組),寫移民的心境、應盡的義務、早年移民遇到的不公、各族移民之間的友誼、新移民的劣行、卻受到主流社會的姑息。所謂移民,除了人,還包括鶯鳥、貓兒。有〈國殤日紀念會〉〈鹹魚與棺材〉〈鶯之魂〉〈這一票〉等。〈漂木與飛樹〉一首,或能顛覆某些移民詩人的信仰。〈戴花之詭辯〉一首,斬釘截鐵,揭露最高層政客們、傳媒們為了私人利益而作的詭辯。

第三輯:花木。共十九首(組)。我愛花草樹木,見到,常常引起我的詩興,而詩興是多種多樣的。〈紫丁香。Shadow〉〈第一櫻之死〉,批評新移民的劣行,〈桃花。櫻花。梅花〉,思考與祖籍國的關係。〈門前的萱草花〉懷念亡母。〈香柏樹〉〈倒臥的蘋果樹〉描寫作為移民堅定的志向。〈我的年輪〉是個人歷史的回憶。〈最後的野玫瑰〉隱見移民樂觀的前景。

第四輯:藝術。共十七首(組)。對藝術的感悟,對藝術品的觀感、與藝術家的友誼、記錄藝術家的一生等。藝術品種有舞蹈、歌曲、音樂、岩畫、攝影、雕塑、油畫、中國畫。詩作有〈第一民族的鳳凰〉〈吉卜賽之舞〉〈幻滅與默靜〉〈畢加索作品兩題〉〈走進畫家的家門〉等。組詩〈那土黃色的蝴蝶〉是為我心中的「歌聖」鄧麗君作傳,全面描畫她燦爛多彩的一生。

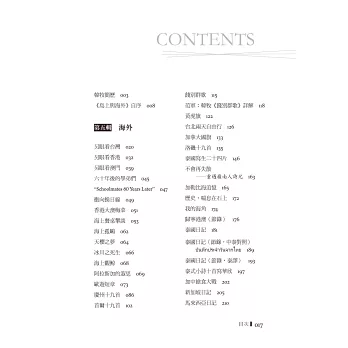

第五輯:海外。共43首(組)。此輯內容特別豐富,主要是外遊時的紀遊之作,期間曾遊二十多國。另有寫外國的社會運動、外國的戰爭的。有〈另眼看台灣〉〈另眼看香港〉〈另眼看澳門〉〈海上孤鷗〉〈天櫻之夢〉〈冰川之死生〉〈歐遊短章〉〈慶州十九首〉〈首爾十九首〉〈洛磯十九首〉〈加勒比海追記〉〈泰國日記〉〈加中搶食大戰〉〈新加坡日記〉〈馬來西亞日記〉〈蝴蝶效應〉〈緬甸民主天使〉〈烏克蘭抗俄戰爭小記〉等。〈六十年後的學弟們〉一首,寫出世代之變,〈阿拉斯加的遐思〉寫美國歷史上向南也向北的吞併,開拓疆土。〈黃虎旗〉總括了台灣人民的抗日歷史,〈北歐速寫〉涉及北歐多國爭取民主、獨立可歌可泣的事蹟。〈蝴蝶效應〉是想像的長作。附說一句,此輯寫慶州、首爾、洛磯的組詩,都是十九首,只是偶合,並非湊足或刪減而成。與《古詩十九首》更無關連。

以上五輯,其中〈祖國就是你,你就是祖國〉〈前園之夏紀實〉〈那土黃色的蝴蝶〉〈歸寧港澳〉〈烏克蘭抗俄戰爭小記〉五首(組)詩,都是節錄,也就是刪去了一些之後的所謂「潔本」。那些「不潔」的部份,雖然可以接受自己良心的審判,但到底不宜在此時此地的公開場合出現。不過,到底是自己心血結晶,親生骨肉怎忍斷然拋棄?留著,等候著適宜的地方,適宜的時間,以素顏全貌,向公眾坦露。地方,也許在萬里外,時間,也許是不知多久的將來。

第六輯:逸詩。共十九首(組)。我在詩集《新土與前塵》的長跋〈新土高瞻遠,前塵舊夢濃〉中說過:「此次未入選的詩我也想談談。可分四類,第一類是因為自己的思想感情進展了,覺今是而昨非,回視少作,無可留戀。第二類相反,詩中思想感情可接受良心審判,卻顧慮到部份人士未曾進展到這個階段,會生抗拒。第三類是失去了未找到的。記得曾在《中報月刊》發表的〈雲杉的遺言〉,寫加拿大贈香港的聖誕樹;〈華表〉應可入《北行列車》輯中,另外移加前夕到澳洲探親時也寫過些小詩。第四類是篇幅所限暫時割愛的。這些,都希望能早些重見天日,尤其是第二類。」

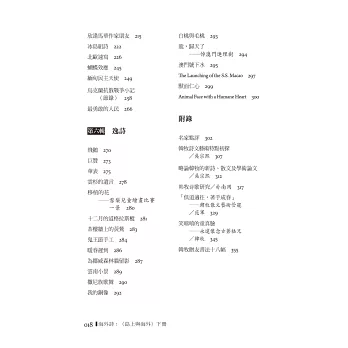

現在,在《中報月刊》發表的〈雲杉的遺言〉〈華表〉,都找出來了,還找出〈飛鵝〉〈巨贊〉。原來,這四首都寫得、自己覺得不壞。在澳洲寫的小詩,找出〈移植的花〉一首。此外還有在雲南所寫的〈雲南小景〉〈撒尼族歌舞〉。其餘大都是移民初期在加拿大寫的。〈獸面仁心〉和移民前在澳門寫的〈澳門號下水〉,雖然都曾收進詩集,但後來獲王健教授(Prof.Jan Walls)英譯,也附此輯中。書中還有四首英譯,也是王健教授的作品。另有幾首泰文譯,是許秀雲老師翻譯的,在此一併致謝。

書末「附錄」,收〈名家點評〉、吳宗熙老師評論兩篇,朴南用、范軍兩位教授的學術論文,在此致謝。〈笑嘻嘻的童真臉〉是我悼念詩友古蒼梧兄的文章,對我很有紀念價值,但我下一本文集遙遙無期,還是先行附在這詩集裡。

我在《愛情元素》《梅嫁給楓》的自序中說過:「這兩本詩集,可視為我在二十一世紀第一個十年詩創作的成績。與上個世紀所作相比,除了內容相異,自覺風格也有不同,自己也不知道是進步了還是退了步,還望高明指點,能在下一個十年寫得好些。」

這本《島上與海外》,連同尚未編輯的《韓牧社會詩》,與上兩本詩集比,我自己覺得,除了對大自然、對藝術深情不變外,有很大的不同。那是由於生活的改變、客觀環境的改變。主要有二: 外訪變多,社會活動和社會運動變多。體現在詩作上,是減少了對自身的思考和對移民身份的強調,而增加了對社會現實和國際現實的關注。不過,這些年,國際政治形勢急劇變化,一些國家的社會運動大減,甚至減至零。疫情也限制了社會活動和外訪,可以肯定,在第三個十年,我詩產量一定少得可憐。因為我不是「歌德派」,也不像一些詩人,可以憑空思索,就能寫出妙句佳篇,我沒這本事。我的很多詩,都是跟從現實世界的變化而成,希望可補充「史」之不足。正式的史,是客觀的、宏觀的、大略的,「詩的史」或稱「史的詩」,加了詩人自己的觀察、感悟、吟詠、評論, 是主觀的、微觀的、形象的、細緻的。

忽然記起,上世紀八十年代中,我得了一個詩獎,《明報》約我作訪談,後來記者寫了篇訪問記,發表時還附了我在成都的照片,屈膝蹲在線刻的杜甫像的石碑旁。那篇文章說我好像重客觀多於重主觀。我的一些詩友看了,不以為然,葉輝兄說:「她不瞭解你,你根本就不是那樣。」我不語。我覺得對我評論的人無論記者、詩友,各有不同的觀點和認知,我也不好對別人對我的評論給予評論。

此生最愛藝術,最愛文學。我覺得:最藝術的文學,是詩;而最文學的藝術,是書法。恰巧,我最愛的,就是詩和書法。原來,它兩者,都在文學與藝術的邊界線上,我是邊緣人。我知道,篆隸書法以秦漢為極峰,其後的十個朝代直到清初,歷史上最有成就的書法家,都沒有我們寫得好。在書法藝術日趨萎縮的當代,奇怪嗎?主因就在清初的文字獄。其殘酷在本國史以至世界史是僅有的。而且延續不斷。文人不敢寫詩作文,轉而研究訓詁、考古、金石、書畫,埋頭故紙堆中。金石的研究成果,也導致篆隸書法突飛猛進,形成書法史上第二個極峰。民國以後以至現在,我們得以繼承清人的餘緒,雖然已經大為退步,但比起清代以前那十個朝代, 我們還是優勝得多。

過去幾十年,我學習的重心,因不同的原因,曾多次反覆轉移,大致是:二十世紀六十年代,書法;七十、八十年代,文學, 主要是詩;九十年代,書法,主要是甲骨文;二十一世紀第一、第二個十年,文學。看來,眼前的第三個十年,重心會轉到書法,一如三百年前的清人,埋頭故紙堆中,是肯定無疑的了。

這書書前附我詩手稿三頁(也可視為硬筆書法?),若依書寫時的狀態,正好分屬三個不同類型。第一頁〈千羽鶴〉,是「夢醒,起床速寫」。第二頁〈武威凌晨的雞鳴〉,是在初稿上的反覆修改。第三頁〈秋到至深處〉,是定稿後的謄正。手稿請攝影家何思豪代攝,在此致謝。

這書最後,附我書法十八幅,屬甲骨文和隸書,都是應文友之請而寫的(包括捐出抽獎)。麥冬青、方寬烈、白樺、何慕貞、韓文甫、梁錫華、小思、大德居士、吳珍妮、陳伯仰、鄭京、區澤光、吳志良、Christian Reuten、王偉明、石依琳、曾偉靈等。真要感謝他們的督促,否則,在我專注於文學的期間,不可能產生出這些書法作品的。附於此留個紀念。其中甲骨文的釋文依次如下: 〈願乘風破萬里浪;甘面壁讀十年書〉(是孫中山先生的聯語), 〈建立澳門文學的形象〉(是我的話)〈白樺思舊友;黃柳立新鄉〉(是我聯語),〈睡貓居〉〈鄭。葉。湯。京。沛〉〈民族。民權。民生〉〈劍。中。無〉〈燕飛〉〈羅雀〉〈鳳鳴〉〈幻夢。夢幻〉。

自從離港移加,我書出版後寄贈各方,得香港《詩網絡》詩刊主編王偉明兄義氣代勞。該刊停刊後,轉由香港文友程慧雲及六妹婉慈接手。這工作實在繁雜費神,我心存感激,在此一併補上致謝了。

封面書名是我所題,封面照片也是我所攝,《島上詩》是從烈治文眺望溫哥華國際機場,《海外詩》是芬蘭海岸的砲台。封底個人照是勞美玉拍攝的,在韓國慶州與會期間。

韓牧 2022年7月,加拿大烈治文。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來